□□□□□□□□□ 3 月 15 日 の授業内容 □□□□□□□□□□

1時間目/2時間目

ニ年生最後の授業は、「スーホの白い馬」で締めくくりとなりました。

本単元の段落は、いつものように番号で分けずスーホ中心に起こった出来事で分けています。

先週は、前半の競馬で1等になったところまで読みました。

今日読んだ後半の部分は、このような場面分けになりました。そして、場面ごとにスーホの気持ちを考えていきました。

・白馬がとのさまにとられた時

心がいたい。かなしい。おこっている。なんで、こんなことが…!

・白馬がスーホのところへ帰ってきた時

帰ってきてくれて、うれしい!でも白馬が傷だらけで、かなしい…

・白馬が死んでしまった時

ほんとうに(x100)かなしい。死ぬ前に、ぼくのところへ帰ってきてくれてありがとう。

「死なないで…」「また、いつか空の上で会おう…」

・スーホが馬頭琴をつくった時

使う時にかなしくなるけど、大事にするね。

・・・

最後にもう一度、お話の感想を聞きました。

みんなは、はじめの感想と同じで悲しいお話だったと話していました。

[白馬がとられて悲しい。白馬が死んで悲しい。馬頭琴を弾く時も悲しい。]

悲しい続きだったので、スーホと白馬が過ごした日々を思い出してもらいました。

悲しいだけの日々では、ありませんでしたね。小さい白馬を拾ってきた時の嬉しさや、

白馬がオオカミから羊たちを守った時に感じた友情、競馬で一等になった時の喜びなど、

白馬との楽しかった思い出もいくつかありました。

白馬が死んだ後、スーホはずっと泣き続けたのでしょうか、一生涯悲しかったのでしょうか?

スーホは、大好きだった白馬を亡くした後も悲しさを乗り越え強くたくましく生き続けました。そして、つくった馬頭琴を弾き、白馬と過ごした日々を思いながら音色にのせモンゴルの草原に響かせました。

「みきのたからもの」や「スーホの白い馬」のような長文の物語では、全体を通して読み要約する能力を身につけてもらう学習を行ってきました。お話の内容をまとめる力は3学期で、段々とついてきました。

今春、三年生になるみんなに伸ばしてほしいところは、登場人物への共感や物語の感想を自分の言葉で伝えることです!物語文の感想も「うれしい」「かなしい」だけで終わってしまうことがよくあります。

「どうして、そういう気持ちになったのか」「どの場面、どの文章から、そういった気持ちが生まれたのか」理由についても自分で文章を使って伝えるようになってほしいと思います。

最後になりましたが、これまでいろいろな学習に取り組み発話活動を通し、面白い考え、見方だなと気付かされることが幾度もありました。みんなの柔軟な想像力や考察力には敵わない時があります。

三年生になっても、それぞれの個性をいかし日本語の表現力を高めていってくださいね。

(あとは、漢字!今の10倍がんばってくださ〜い!!)

□□□□□□□□□ 3 月 8 日 の授業内容 □□□□□□□□□□

1時間目/2時間目

「スーホの白い馬」

まずは、気持ちを盛り上げるため美しい馬頭琴の音色を動画で聴くところから…。

「あの白い弦は馬の毛かな。」「なんだか楽しそうな音だな。」「バイオリンの音に似ている。」など、気づきがありました。馬頭琴は、二本の弦(馬の尾またはナイロンを束ねて一本の弦にしているようです。)で、さまざまな音色を出すのでびっくりです!

モンゴルの壮大な草原やゴビ砂漠が見えてきたところで、

まずは、お話の主人公「スーホは、どんな少年」か本文から読み取っていきました。

・スーホ少年

モンゴルに住んでいる。まずしいひつじかい。てつだいをよくする。やさしい。動物が好き。歌がうまい。

今日は、物語の前半、競馬までのスーホの気持ちに注目して順番に確認していきました。

・白馬(仔馬)をつれて帰った時

白馬がペットみたいでうれしい。動物がふえてうれしい。がんばってそだてよう。たすけてあげられて、よかった。

・白馬がひつじをオオカミからまもった時

ひつじをまもってくれて、ありがとう。白馬、けがをしていないかな?だいじょうぶかな?しんぱい。白馬、ぼくたちのために、がんばってくれてやさしい。

・けい馬で一等になった時

勝って、うれしい。頭の中は、パーティ!(こうふん)白馬といっしょにがんばった!

みんなスーホの気持ちになって、よく考えてくれました!

これまでも、「スイミー」や「お手紙」など、登場人物の気持ちを読み取る単元がいくつかありました。本単元ではスーホと白馬の強い絆、心のつながりが感じられる場面がたくさん出てきます。2年生のみんなには、白馬を大切に思うスーホ、そしてスーホのことが大好きな白馬を通して共感性を育てていってほしいと思います!

次回は物語の後半、スーホの気持ちを場面ごとに読み取っていきます。

物語全体をしっかりと読んだ後、もう一度物語の印象や感想を聞いてみたいと思います。

□□□□□□□□□ 3 月 1 日 の授業内容 □□□□□□□□□□

1時間目

-漢字辞書

2年生の終わりに差し掛かり画数の多い漢字や、組み合わせや送り仮名によって変わる音読み訓読みが増えています。わからない漢字にもよくぶち当たります。最近は、インターネットで簡単に検索することもできますが、今日はあえてアナログな漢字辞書の使い方を紹介しました。

今日は、スーホの白い馬にも出てくる「草(そう)」という漢字を引きました。漢字辞書は画数や読み方、部首、漢字グループなど様々な方法で探すことができます。

そして、辞書の良いところは、一つのことを知るために検索した時にでも音読み・訓読み、画数、書き順、どんな言葉に使われているかなど、ついでに色々なことを知る機会になるところです。

「草」は、くさかんむり、9画、1年生で習うなど書いていましたね〜

-スーホの白い馬

この単元の第一回目なので、文庫から借りた魅力的な挿絵たっぷりの絵本の方を使って範読しました。最初は、悲しいお話だから嫌だ!って何人か言っていましたが、「あれや、これや」とツッコミながら最後まで聞いていました。

3時間目

-あらすじの確認

大体のお話をの流れを「スーホ」「白い馬・白馬」「馬頭琴」の3つのキーワードで追っていきました。ワークシートを使って、当てはまる言葉を書き込みました。

「スーホが大切にそだてた白い馬が、とのさまにうばわれました。白馬は、ひどいきずをうけながら、走って、走って、走りつづけて、大すきなスーホのところへ帰ってきました。白馬は、弱りはてていきました。そして、つぎの日、白馬は、しんでしまいました。あるばん、スーホは白馬の夢を見ました。白馬は優しくスーホにがっきを作るように話しかけました。スーホは、白馬が教えてくれたとおりに馬頭琴というがっきを作り、どこへ行くときもこの馬頭琴を持っていきました。」

-最初の感想「いちばん心にのこった場面」を選び書いてもらいました。

・とのさまが白馬をうばったところ。かなしくなった。

・スーホがけい馬で1番になったところ。うれしい気持ちになった。挿絵が好き。

・白馬が矢にさされたところ。かなしくなった。

・白馬が死んでしまうところ。かなしくて、かわいそうな気持ちになった。

物語の第一印象は、「悲しい」が多かったですね…

これから、本文を読み深めていくと、ひょっとしたら違った感情も生まれてくるかもしれません。「悲しい」気持ちも場面によって違う「悲しい」かもしれません。次回、場面ごとのスーホと白馬の気持ちに注目しながら読んでいきたいと思います。

□□□□□□□□□ 2 月 15 日 の授業内容 □□□□□□□□□□

1時間目

「ようすをあらわすことば」

この単元では、様子や状態をみていろいろな表現で言語化をし、相手によりわかりやすく伝えることを目的としています。

様子を表す言葉として「形容詞・副詞」「擬態語・擬音語」「比喩」など、様々な方法を使うことができます。二年生の授業では、「どれくらい」「音(オノマトペ)」「たとえ」というふうに分けました。

教科書のマンガを読み、ロボロボはどうしたら雨の様子がうまく伝えられるか考えてみました。教科書に書かれている表現以外で、なかなか思いつかなかったので雨の様子の動画をみてもらいました。すると、オノマトペの言葉でたくさん集められました。

ぽつぽつ、ぱしゃん、ぱっぱっぱっ、ざーざー、ざんざん、ぽんぽん、ぴちぴち、きらきらなど

人によって、様々な雨の音の聞こえ方があって面白いと思いました。

この音の中で、一番強い雨と弱い雨の区別をつけてもらいました。

一番強い雨は、ざんざん

一番弱い雨は、ぽんぽん

でした。音の響きによって強さが伝わるなんて、不思議ですね!オノマトペって、とっても面白いです。

他には、つよく、洪水のように、きりのようになど、「どのくらい」「たとえ」の表現も集めることができました。

【雨がふっている】という一つの場面だけでも、このように沢山の表現を使って詳しく伝えることができますね。

最後に教科書にある絵をみて、その場面に合った表現を考えて文にしてもらいました。

みんな猫の絵をえらんでいました。

・ねこが、しずかに ねている。

・ねこが、かわいく ねている。

・ねこが、しめしめ ねている。

など、不思議なことに同じ絵でも人によって違った様子に映っていたようです。

3時間目

「カンジーはかせの大はつめい」

二年生の漢字学習も大詰めとなりました。

この単元では、漢字の構成と熟語について触れながら、一年生、二年生で習った漢字をあらためて見返していきました。

漢字の構成については、教科書(上)の「同じぶぶんをもつかん字」で、漢字は部分が組み合わさってできていることを学習しました。二年生の漢字を振り返ってみるとたくさんの漢字が部分(パーツ)の組み合わせだということがわかります。これから三年生に向けて部首、へん、つくりといった漢字の構成にも目を向けてほしいと思います。

また、熟語においては、漢字と漢字を組み合わせると言葉ができることを知り、その読み方もあわせて確認することで、言葉のもつおもしろさを知ってほしいと思います。これまでにも「手紙」「親友」など、各単元で少しずつ熟語が登場しています。

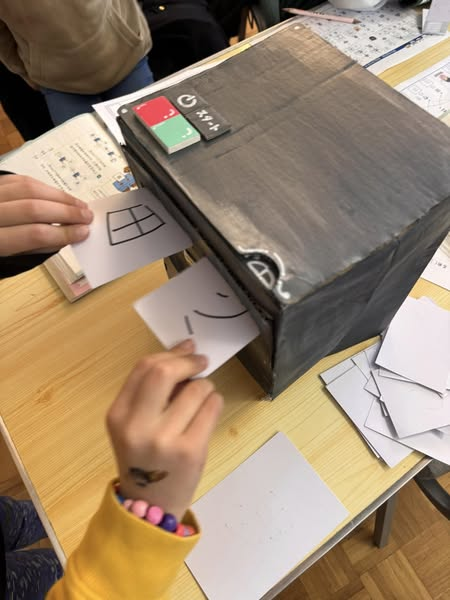

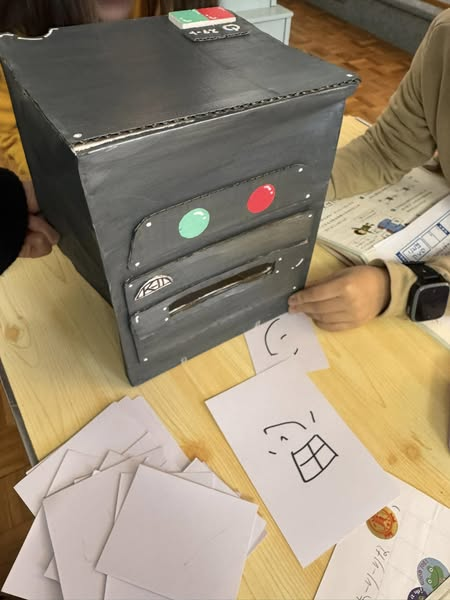

今日は、実際に漢字ロボットを使って、漢字のパーツを組み合わせて漢字を作ってもらいました。

例えば、「糸」と「会」を組み合わせて、「絵」など。漢字の部分を組み合わせることは楽しかったようで、みんな率先して協力してくれました。

一年生の漢字(パーツの部分)は、覚えているものが多かったですが、二年生の漢字が結構ボロボロでした…。(一年生の漢字もあやしいものが…汗)

熟語作りにもチャレンジしてもらいましたが、これがかなり難しく、まず語彙のなさ、そして音読みが出来ていないので答えの組み合わせを見ても意味がわかっていないという状況でした。

「空気」「大人」「見学」と熟語で書かれていると、訓読みに慣れている二年生は知っている漢字が使われていても読み方自体がわかりません。

二年生にとって熟語は日常的に使う機会が少ないので、国語の音読だけではなく、いろいろなジャンルの本をお家で読んで語彙力をつけていってほしいと思います!みんな三年生に向けて、がんばりましょう〜

□□□□□□□□□ 2 月 8 日 の授業内容 □□□□□□□□□□

1時間目/2時間目

「ロボット」

今日は、先週のおさらいをし、本単元まとめにあたる5段落を読みました。

そして、作者の思いや読者に呼び掛けているところを確認していきました。

まず、本文で紹介されている3つのロボットで、面白いな、欲しいなと思ったものはどれかと聞くと、にもつを届けてくれるロボットと、あぶない場所にかわりに行ってくれるドローンの2つが選ばれました。

理由を聞くと、にもつを届けてくれるロボットは、「お店が遠いとおじいさんやおばあさんがたくさん歩かなければならないから、ロボットが代わりに買い物に行ってくれると便利。」

あぶない場所に行ってくれるドローンは、「空を飛べるし、かっこいい。あぶない場所に行って写真や動画をとってくれる。人間がコントロールもできる。」ということでした。

水族館などで役立つ案内をしてくれるロボットは、「自分で案内できるから大丈夫」と、2年生にはあまり需要がありませんでした…。

さて、作者の思いが書かれているまとめには、どんな問いかけがあったでしょうか。

2つの問いを見つけることができました。

・どんなロボットがあればいいと思いますか。

・どんな時に、わたしたちをたすけてくれるのでしょうか。

この答えは、教科書には書いていません。みんなが思う便利なロボットについて考えてもらいました。

【こんなロボットがあればいいな~】

・料理をしてくれるロボット。

家で材料を用意しておけば、機械の中に入れていろいろな料理を作ってくれる。

・カフェではたらくかわいいロボット

この先、人手不足解消で、もっと増えていくかもしれませんね!

・お金が出せるロボット(ATM)

お金がない時に、キャッシュマシーン(ATM)に行かなくてもロボットが来てお金を引き出せる。

・ロボットのお友達ロボット

はたらくロボットが切なくならないようにロボット用の友達ロボット。(ロボットも知能が上がると精神的なケアが必要かもしれませんね…)

・日本語(言語)を教えてくれるロボット

教える側としてなんだか複雑な気持ちになりました…。

いろいろな場面で活躍できそうなロボットがたくさんありました!

今日の授業で考えたロボットは、来週の授業で文章にしたものを発表してもらいます。

教科書の97ページを参考に、読む人がわかりやすいように短い文でまとめてみましょう。

□□□□□□□□□ 2 月 1 日 の授業内容 □□□□□□□□□□

1時間目/3時間目

「ロボット」

今週は、前回まとめた【はじめ、中、おわり】の「中」の部分を読み、二つの問いに対する答えを探し出しました。

-まずは、問いの確認

①どんなロボットがあるのでしょう。

②どんな時にたすけてくれるのでしょう。

そして、段落2、3、4をみんなと読んでいきました。

初めは「答え」=「この部分」と、探し出すのに少し時間がかかりました。質問されている文章を何度か読んでみると、見つけやすくなりました。例えば、「どんなロボットが、あるのでしょう。(ありますか。)」と聞かれているところの答えは、「~が、あります。」と書いてありましたね。

「どんな時にたすけてくれるのでしょう。」の質問は、「~の時に」などと書かれています。

【第2段落の答え】

①にもつを家にとどけてくれるものがあります。

このロボットができること:

ひとりでどうろをはしって、人の家までにもつをはこびます。

②とどける人がいない時でも、にもつをとどけることができます。

【第3段落の答え】

①水ぞくかんのようなしせつで、あんないをしてくれるロボットがあります。

このロボットができること:

人のしつもんを聞いて、答えたり、道あんないをしたりします。

②教えてくれる人が近くにいない時に、すぐにしつもんをすることができます。

【第4段落の答え】

①空をとんで、あぶないばしょのようすを見に行ってくれるロボットもあります。

このロボットができること:

ほかのものにぶつからないように、きめられたばしょまで、とんでいきます。

体についているカメラでしゃしんやどうがをとります。

②あぶないばしょに近づけない時に、ロボットがとった写真やどうがを見て、ようすを知ることができます。

3段落目を読んでみると、文の作りのパターンが見えてきました。

すべての段落で、問い①と②が順に書かれています。

読む人がわかりやすい文のつくりになっています。

答えを導くキーワードは大抵文の書き出しか終わりに書かれています。こういった大事な言葉を見つけ出すことは、まだ苦手な子が多いです。(段落の全体を読んでしまうことが多いです。)

家族やお友達に何か説明する時、どんな言葉を選んで話すとわかりやすいか意識すると、自分が聞き手・読み手になった時も内容がよりわかりやすくなると思います。

来週も引き続き、「中」の文中に書かれている大事な言葉に注目し読み深めていきます。そして、5段落目「おわり」は、どのように締めくくられているでしょうか?みんなと確かめたいと思います。

□□□□□□□□□ 1 月 25 日 の授業内容 □□□□□□□□□□

1時間目/2時間目

「ロボット」

今日は、本文の文章構成に注目し授業を進めていきました。これまでも、いろいろな単元で設定、段落、順序の確認は、お決まりのようにやってきました。今回も本文の流れがどのようにうに進められているか、確認していきました。

なぜここまでしつこくやるかというと、少ない語彙量の子供達には、お話の流れを掴み、大体の内容を捉える力が必要だからです。そして、これから作文などを書く時にも、どのように組み立てると話がまとまるかなど意識して書いてほしいからです。

今回も、内容を詳しく読み込む前に、文章の組み立てをみていきました。

まず、段落をつける理由について考えてみました。なぜ1マス分あけた方がよいのでしょう。

段落に番号をつけることにも慣れたみんなですが、「確かに、なんでだろう」と少し考えていました。「英語の文でもありますね?」と聞くと、「区切った方が分かりやすいから」という答えがありました。区切った方がいい時は、特にトピックや場面が変わる時でしたね。そうすると読んでいる人が混乱せず読みやすいです。

ロボットでは、5つの段落に分けることができます。

それをまた【はじめ、中、おわり】と3つの構成に分けました。

・はじめ 段落① 問い

・中 段落②③④ 問いの答え(3つのロボットの紹介)

・おわり 段落⑤作者の思い

これを意識すると、つらつらと書かれている内容も少し分かりやすくなります。

特に、【はじめ】は掴みの部分で、読者が読んでみたいなと思わせる文が書かれています。

どんなロボットがあるのでしょう。どんな時に、助けてくれるのでしょう。

と、2つの問いかけで終わっていました。ちょっと気になる終わり方で、次の文が読みたくなります。

まだ、ここまで深く文章構成について意識できていない2年生かもしれませんが、物語、説明文の多くは、この【はじめ、中、おわり】の順序で書かれています。

この型を頭に入れておくと、自分で文章を書くときにもまとめやすくなります。これから感想や作文を書くとき箇条書きにならないよう、少しでも「読みやすい文章の組み立て」を意識してほしいなと思います!

最後の10分ほど、災害時に使われているロボットの動画みました。

いろいろな状況に合わせて開発された災害ロボットたち、日本ではかなり需要がありそうです。

日本ではなぜこのようなロボットが必要かと聞くと「日本は地震が多いから…」「地震に遭って電車が止まったことがある」など子供達も災害ロボットの必要性を感じているようでした。

□□□□□□□□□ 1 月 18 日 の授業内容 □□□□□□□□□□

1時間目

-冬休みの宿題「お話のさくしゃになろう」発表

この宿題では、体験したことに基づいた感想や、思ったことを書くのではなく、一から自分で物語を作ることにチャレンジしてもらいました。

ちょっぴり不思議でちょっぴりファンタジーな3つの作品を聞くことができました。

[はじめ、中、おわり]とわかりやすく書けていました。

あとは、発表の時にもう少し自信を持ってはっきりと読めるといいなと思いました。人の前で話す時は、聞いている人にちゃんと伝わっているか、自分で意識してみましょう。

-2年生最後の説明文「ロボット」の単元に入りました。

近年、世界中の開発者たちがいろいろなロボットを発表し、子供達にとっても身近で興味深い内容だと思います。まずは本文をよむ前に、問いかけをしました。

質問①:「どんなロボットを見た事がありますか?」

・空港で案内してくれるロボット

・レストランで食べ物を注文したり、運んでくれるロボット

・ペットにエサをやるロボット

・Uber Eatsみたいな食べ物や買ったものをデリバリーしてくれるロボット

・掃除してくれるロボット

他にも、実際に見たことはないけれどテレビやインターネットで見たことがあるものとして、

・話せるロボット

・ペットが遊べるロボット

・AIがついてる車(車の中でいろいろなことができる)

・ものを運ぶドローン

・クレーンゲーム

・体はないけど、いろいろなタスクができるコンピューター(これもロボットなのかな?)

3時間目

問いかけの続き

質問②:ロボットの定義「どんなものがロボットですか」

・プログラムされているもの

・顔があって、コンピューターが入っているもの

・人のためにそうじしたり、食べ物を運んだりするもの

・ものをつくる時に、たすけてくれるもの

みんなから、様々なロボットのイメージを共有することができました。実際に見たことのあるロボットに関しては、こんな場所で、こんな仕事をしていた!と詳しく教えてくれました。

さて、みんなの身の回りで見たことのあるロボットがたくさん出てきましたが、本文には、どのようなロボットが紹介されているでしょうか。

範読で内容を聞いてもらい、その後に確認していきました。

[本文に出てくるロボット]

①にもつをとどけるロボット

②たてものであんないをするロボット

③あぶないばしょで使うロボット

と、3つありました。

来週は、それぞれのロボットがどのような目的で使われているか本文から読み取り、説明文がわかりやすいようにどのような工夫がされているか確認していきましょう!

□□□□□□□□□ 1 月 11 日 の授業内容 □□□□□□□□□□

1時間目

「冬がいっぱい」

今日は、イギリス中部も寒波に見舞われ氷点下になるところもあり、とても寒い日でしたね。

そんな寒い日にぴったりなトピック「冬」について、みんなと話しました。

まず、冬になると周りでどんな変化が見られますか?「冬だなぁ~」と感じる時はいつですか?

と、質問してみました。

-冬といえば…

雪、雪だるま、みかん、ゆず風呂、クリスマス、クリスマスのお菓子、お正月、コート、ホットチョコレート、温泉、寒い、木に葉っぱがない、公園で遊んでいる人がいない など。

た~くさん、冬の季節を感じられるものがありました!

他にも、冬に見られる植物として、日本ではサザンカやツバキ、イギリスではヒイラギやポインセチアなど、色褪せた冬の景色にちょっとしたアクセントを与えてくれるものがありますね。

日本では、冬の間どのようなものが見つけられるか、動画でも見てもらいました。

公園に行くと霜柱、冬眠しているカタツムリ、植物の芽などがありました。イギリスは少し気候が違いますが、同じようなものが見つけられるかもしれませんね。

最後に「雪」の詩を読みました。すでに知っている子たちもいて日本で親しまれている歌です。

さて、よく知られた歌ですが、

♪ ゆきや こんこ あられや こんこ~

の こんこ とは、一体なんでしょうか?

みんなに聞くとおもしろい回答が返ってきました。

-キツネがこんこん言ってる

-フクロウの鳴き声

-固まった雪をこんこん叩く音

-雪が降ってくる音

調べたところ、この「こんこ」は「来ん来ん」という語源から来ているそうです。「雪よ降って来てくれ」と歓迎しているという意味だそうです。でも不思議なことにみんなの回答も意外と歌のイメージに合っている気もしました…言葉の響きは、人によって捉え方が違うのでおもしろいなと思いました!

2時間目

「詩の楽しみ方を見つけよう」

ねこのこ、おとのはなびら、はんたいのことば

今日は、「雪」の詩に続き、擬音語や擬態語でおもしろい表現の書き方を知ることができました。

特に「ねこのこ」は、一行一行、ねこの様子がいろいろな音で表現されています。

音の響きに合わせて、猫の動作をつけながら読むとおもしろかったです。

「おとのはなびら」は場面を想像することが難しく、おとのはなびらという比喩がわかりにくかったようで、「ピアノから出た音が宙を舞う花びらのよう」と繋がらなかったようです。

「はんたいのことば」では、うれしいの反対語が書かれていますが、その中で「いしれう」という言葉があり、これがみんなには難解だったようで得体の知れない言葉として扱われていました…。

「うれしい」の反対を「いしれう」としているので、ちょっと意地悪な言葉遊びでしたね。

えびすの授業では、日本語の語彙力アップのため、どうしても決まった語彙、動詞、形容詞などを覚えてもらうことが優先になってしまいますが、みんなの柔軟な感性で、言葉遊びや感覚で表現するオノマトペの楽しさも知ってほしいなと思います。今日の「こんこ」が良い例だったと思います。私も今の今まで「雪がこんこん降っている音」だと思っていましたから…。

□□□□□□□□□ 12 月 21 日 の授業内容 □□□□□□□□□□

1時間目

「みきのたからもの」

前回は、物語の中で起こったことを順序ごとにまとめていきましたが、今回は、みきの行動や様子に着目し、各場面からどのような気持ちが読み取れるか想像しました。

様子が表されている文章から、その時のみきの気持ちを考えました。

①・おそるおそる近よると。

→「こわい…けど、これ、何かな?」

②・おどろいて、目を丸くしました・少しきんちょうしながら言いました・むねがどきどきしました。

→「わぁ、きみだれ?ここでなにしてるの。」「お話ししてみたい!」

③・リボンが見えなくなるまでここで見おくりたい。・目をかがやかせて石をうけとりました。

→さびしいな…ぶじにとんでいけるかな。」「ありがとう、ナニヌネノン!」

④・きゅうにさびしい気もちになりました。・見うしなわないように一生けんめい見つめました。・もらった石をぎゅっとにぎったまま。→「かなしいな。また、ナニヌネノンに会いたい。」「うちゅうひこうしになって、会いに行くよ。」

「目をかがやかせる」や「一生けんめい」あまり聞きなれない様子の表現を学びましたね。

みきの気持ちも最初の「きんちょう・どきどき」から「さびしい・かなしい」に変わり、最後は石をぎゅっと握りしめる様子から、みきに希望が生まれたことが想像できました。

この単元を通して、主人公みきと一緒に不思議な体験をしたかのようでした。場面ごとに「変だな~」という違和感のようなものが常にありましたね。

あのトランプのようなカードはなんだったのか、ナニヌネノンは何者なのか、みきのポケットに都合よく入っていたオレンジ色のリボン、不思議な青い石…など無作為なようで何か意味があるような、最後まで腑に落ちない。「みきも、けっこう変だよね…」と言う意見もありました。

みんなもあれは、なんだったんどろうという体験をいつかするかもしれません。世の中には説明できない不思議なことが起こる時があります。みんなだったら、みきちゃんのように受け入れますか?と聞くと、「うーん」という反応でした。結構、冷静な2年生のみんなでした〜

2時間目

「書写」

さて、今年最後の授業は、硬筆で締めくくりました。

書くことにも慣れ、自信もついてきた2年生。写す、意見を書く、漢字練習、いろいろな書く場面において、一番大事な事があります。それは、書いたものが読める事!です。

文字の丁寧さ、バランス、大きさなど、読み手(または自分が読み返した時)にわかりやすいように書く大切さを学びました。

みんな、見本をなぞりながら集中して書いていました。頑張って書いたので手が痛い…と言っていました。最後に書いた字を交換してお友達同士で採点してもらいました。私は、なかなか丁寧に書けていると思ったのですが、みなさん、かなり厳しめの採点をされていました…これからもっとみんなの字がきれいになっていくという事ですね!冬休みの宿題にも硬筆の宿題があるので、今日、意識して書いたことを思い出してやってみてくださいね。

□□□□□□□□□ 12 月 14 日 の授業内容 □□□□□□□□□□

1時間目/2時間目

「みきのたからもの」

今日は、授業を始める前に本文に出てくるカタカナの言葉を練習しました。

トランプ、カード、マヨネーズ、ポケット、ナニヌネノン、ポロロン、オレンジ、リボン、ビー玉、グイーン、ザアッザアッザアッ、カアカア

お話の中でキーワードとなってくる言葉がたくさんありますね。音読の際にもつまづかないように読み方を覚えておきましょう。

もう一つ、本文を読む際に気をつけるところ【かぎ括弧】の読み分けをするために登場人物の名前を印として書いておきました。前回の物語文「お手紙」で頑張ったことを思い出しながら、工夫して読んでほしいと思います!

さて、今日は本文の内容のまとめをしていきました。

みきを中心として物語の流れを思い出しながら、場面ごとの出来事を確認しました。

ないよう:みきとナニヌネノンが出会う話

時:ある日の夕方近く

ばしょ:公園

場面①みきが、公園の入り口でカードをひろった。

場面②みきが、ナニヌネノンと出会った。ナニヌネノンにひろったカードをわたした。

場面③みきが、ナニヌネノンにオレンジのリボンをわたした。ナニヌネノンから小さな石をもらった。

場面④幹は、ポロロン星に行くやくそくをした。ナニヌネノンを見おくった。

場面⑤みきの「しょうらいのゆめ」が、「うちゅうひこうし」になった。

主語、述語「~が~だ。」の関係がわかりやすいようにまとめました。

次回は、みきとナニヌネノンの気持ちに注目して、二人の言葉や行動から、どのような気持ちが読み取れるか考えていきましょう。

□□□□□□□□□ 12 月 7 日 の授業内容 □□□□□□□□□□

1時間目

「みきのたからもの」

2学期最後の物語文です。設定、場面、挿絵において、たくさんの「なぜ?」が生まれてくるお話です。本単元では、読書を親しみ、登場人物の行動を具体的に想像する力や、内容の大体を捉える力を身に付けていきます。また、お話の好きなところを見つけ、お友達やお家の人に伝える楽しさなども覚えてほしいと思います。

まず、本文を範読し物語の大体の内容を確認した後、問いかけをしました。

①「たからもの」って何だろう?

スペシャルなもの。大好きなもの。大切なもの。

②それでは「みんなのたからもの」は、何ですか?

妹、ゲーム機、きれな石…など(人によって、物だったり人だったり色々とありますね。)

③みきちゃんがもらった「たからもの」って、どんなものだったのかな?

私が持っている宝物の中にちょうど青い石があったので、それを実際に手に取ってもらい、想像を膨らませました。みんな石を耳に当てると「シュ〜〜〜ッ」という音が聞こえたらしいです!私には聞こえませんでした…。

もしかしたら、ナニヌネノンと通信できるかもしれないと言っていました。

3時間目

<物語の感想>

本文を読んで、気になったところ、印象に残っているところを聞いていきました。

-みきちゃんがカードを拾うところがおもしろい。不思議なカードは宇宙のパスポートかもしれない。大事なパスワードが書いてあるのかも!

-みきちゃんは、どうしてナニヌネノンのことをだれにも話さなかったのかな?ナニヌネノンが「ひみつだよ。」って言ったのかもしれない。話したら、誰かがナニヌネノンを探しに行って捕まえちゃうかもしれない!

-でもナニヌネノンは本当にいたのかな?みきちゃんの想像だったのかもしれない。

と、お話がかなり広がっていきました。もう少し深く掘ると、たくさん面白いバックストーリーが出来そうです。

今日は、みんなの感想をつらつらとホワイトボードに書いていきましたが、板書のペースもよく時間いっぱい色々な意見を書き留めることができました。書き慣れた漢字は、形が整ってきたように思います。

次回は、場面ごとに登場人物の行動や言動に注目して、そこからどのような気持ちが読み取れるか考えましょう。

□□□□□□□□□ 11 月 30 日 の授業内容 □□□□□□□□□□

1時間目

「おもちゃの作り方のせつめい」宿題発表!

みんなが選んだおもちゃは次の通りでした。

・ペットボトルと風船で空気砲

・ストロー飛行機

・紙皿を使ったでんでん太鼓

・ペットボトルの蓋でヨーヨー

それぞれ、面白そうなおもちゃを選んできてくれました。

作り方の説明の際に、「まず」「それから」「そのあとに」など順序を表す言葉を使いよく書けていました。あとは、何センチ、どの位置など詳しく書けるようになると、読み手がもっとわかりやすくなると思います。実際に作った感想などを聞くと、ここが少し難しかった、こうしたらよかったなど気づきがあったようです。作る過程で気づいたことを注意点として文中に入れてもいいですね!

見たことのないおもちゃは、使い方を知らない人がいるので遊び方の説明も意外と大事だと感じました。

さて、「紙コップ花火の作り方」「おもちゃの作り方」を読むときに、カタカナ表記でかなりつまづきがありました。2年生のみんなも苦手意識があるようです。コップ、セロハンテープ、センチなど日常的に話されている日本語の中には、カタカナが溢れています。

レストランなどに行くと、カタカナが読めないと注文できないかもしれません…。

しばらく、カタカナ練習をしていないので、今日は、カタカナを正しく表記する大切さについての動画をみんなと見ました。「シ」と「ツ」、「ソ」と「ン」、読む人が間違わないように区別して書けるようにしましょう。

2時間目

「にたいみのことば、はんたいのいみのことば」

2年生の授業も半ば過ぎ、これまで、いろいろなお話を読み、さまざまな言葉の表現に触れてきました。しかし実際にそれらを使って表現することはまだまだ未熟です。今日は、身近なことを表す語句を増やし、単調な文から表現豊かな文が書けるようには、どのようにしたら良いか動画などを見ながら学習しました。

まず、反対の意味になる言葉から、みんなに聞いていきました。

[あつい/さむい あかるい/くらい たかい/ひくい ながい/みじかい]

日常的によく使う言葉がたくさんありました。

大きさや高さを表す反対語は、[大きい、たかい、ながい↔︎小さい、ひくい、みじかい]のように似たような意味が混ざりやすいので気をつけましょう。

似た意味の言葉は、どのようなものが考えられるでしょう?

例えば「あかるい」という言葉には「まぶしい、きらきら」というように、同じような意味ですが伝えたい内容によって少しニュアンスが変わることがあります。

「さむい」と似ている意味の言葉は、「つめたい、すずしい」など、使う言葉によって体感も変わりますね。

2年生には、これから語彙をたくさん習得し、正確に感情や状況などを表現できるようになってほしいと思います。

そのためにも、日常の体験を言語化し、その体験にまつわる言葉をストックして「言葉の引き出し」をどんどん増やしていきましょう!

□□□□□□□□□ 11 月 23 日 の授業内容 □□□□□□□□□□

1時間目/2時間目

「紙コップ花火の作り方」

先週作った紙コップ花火、簡単だった!楽しかった!難しかった!などいろいろな感想がありました。今日は、作った過程を思い出しながら、文中の説明の仕方でどんな工夫があったか読み取っていきました。

まずは、音読をして内容をもう一度確認しました。

そして、筆者(まるばやし さわこさん)の工夫をまとめていきました。

①はじめ -何を作るか

②材料と道具 -用意するもの(数などもちゃんと書いてある。)

③作り方 -順序、すること、写真

④楽しみ方 -使い方

もっと分かりやすくするために、工夫して書いてあることは?

-写真や絵が使われている(番号が書いてある。)

-順序がわかるように「まず、つぎに、それから、」などを使っている。(教科書に線を引きました。)

-長さ、数、むきなどがわかる言葉を使っている。

このように、作る人が分かりやすいよう様々な説明の仕方があります。

みんなが上手に紙コップ花火を作れたのも、こういった分かりやすい説明があったからですね。

今週の宿題は、今日の学習を振り返り、自分たちが選んだ工作の作り方を書いてきてもらいます!できれば実際に作ったものを次の授業でみんなとシェアできればと思います。

最後に今月の新出漢字をもとに、似ている部分がある漢字に注目しながら練習するときの注意点を教えました。

「番、里、用、角、画、東、理、野」を見てみると「田」という形が見えます。しかし…「田んぼの田」を書く漢字は「番」だけです!

漢字を書くときに線の付け足しのようにならないよう見本と書き順をよく見て書きましょう。

□□□□□□□□□ 11 月 16 日 の授業内容 □□□□□□□□□□

「主語と述語に気をつけよう」

今日は、文の中における主語と述語の関係や働きについて学習しました。

教科書では、「だれが(は)」「何が(は)」に当たる言葉を主語、「どうする」「どんなだ」「なんだ」に当たる言葉が述語と説明がしてあります。

さて、文の構造がどうのこうの、主語/述語がと言っても中々理解できないので、主語が抜けていたら、または述語が抜けていたら、どんな文章になるかみてみました。

-例えば、「かえるくんが 言う。」

(主語なし)かえるくんが _____?

(述語なし)_____が 言う?

こうなると、文そのものが全く機能していません。

このように、主語と述語は互いに対応して成り立っています。

文の中の主語と述語の働きを理解するため例文の主語/述語に線を引き、区別してもらいました。

主語は見つけやすいのですが、形容詞や動詞が混ざった文章になると述語を見つけにくいようです。

ワークシートも使って、少し長めの文にも挑戦してもらいました。

「そうじをしたので、へやがきれいだ。」という文は、「へやが そうじされた」と思い浮かべて「へやが(主語) そうじをした(述語)」という間違いがみられました。

やはり、文章が長くなると区別がしにくいですね。主語の後に述語がすぐ来る英語にするとわかりやすいのかもしれません。

主語と述語は、言いたいことを正確に相手に伝える上でとても重要です。そして、文章の大体の内容を掴むためのポイントにもなってきます。日頃から、主語/述語を正確に使えるよう意識してみましょう。文が途中で終わっていませんか?主語が抜けていませんか?相手にちゃんと伝わっていますか?少し考えながら話してみましょう。

3時間目

「紙コップ花火の作り方」

説明文を読み実際に工作をする楽しい単元です!

第一限は、さっそく紙コップ花火を作ってもらいました。

まずは本文を読み、おおまかな作り方の流れを確認しました。

そして、材料と道具を教科書で述べられている通りに並べていきました。

材料を見た瞬間に、みんな楽しみにしていたのか興奮気味で、早く作りたい気持ちもあり、作り方を確認せず進み、間違ってしまうことがありました。説明をちゃんと読まないと間違えるのだという良い教訓になったと思います…。

この単元は、実際に作業しながら「山おり谷折りって何?」「1センチってどのくらい?」など、視覚と一緒に新しい表現を知る良い機会だと思いました。

なんとか、時間内に紙コップ花火も完成し、みんな嬉しそうにしていました。

次回は、この説明文では、読み手(作る人)にわかりやすいようにどのような工夫がされているか探してみましょう。順序を表すために、どんな言葉が使われているか確かめましょう。

□□□□□□□□□ 11 月 2 日 の授業内容 □□□□□□□□□□

1時間目

「お手紙」

今日は、本文の最初と最後の場面に注目し、かえるくんとがまくんの「気持ち」について考えました。

このお話には、二人が玄関の前で座っている挿絵が二つあります。二人の表情を比べどんな違いがあるか確かめました。

最初の場面は、二人とも悲しそうな顔をしています。

そして、最後の場面では、二人とも嬉しそうな顔をしています。

場面ごとのそれぞれの気持ちのわけを考えました。

・最初の場面「かなしい気持ち」のわけ

[がまくん]お手紙を一度ももらったことがない。

[かえるくん]友だちのがまくんがかなしいから。

何かしてあげたいけど、何も思いつかない。

・最後の場面「しあわせな気持ち」のわけ

[がまくん]親友からお手紙をもらったから。

かえるくんのやさしい気もちがうれしい。

友だちといっしょに手紙を待つ時間がうれしい。

[かえるくん]親友に手紙を書いたから。

がまくんがよろこんでくれるから。

友だちといっしょに手紙を待つ時間がうれしい。

このように、二人とも「かなしい」と「しあわせ」同じ感情を共有していますが、その気持ちになった[わけ]は、実は違うことがわかりました。

そして、手紙が届くまでの四日間は、二人とも同じ理由で「しあわせ」を感じているようでした。

それは、「親友」がいるからこそ感じられるものでしたね。

このお話を読み深めてみると、友たちを思いやる気持ちの大切さや友たちと過ごす時間の楽しさに気付かされます。クラスでも「題名を[友だち]にしたらいんじゃないかな。」という意見がありました。「お手紙」という題名ですが、内容を読み取ってみると心温まる「友だち」のお話でした。

憂鬱だった手紙を待つ時間から、楽しみな手紙を待つ時間に変わったのは、かえるくんのお友だちパワーのお陰でしたね。

3時間目

「お手紙」音読収録

今日は、数週間練習してきた音読を録音する日でした。

これまで、「大きなかぶ」や「スイミー」で朗読発表を経験してきたみんなですが、今回は少し違った発表の仕方にチャレンジしてもらいました。

このお話は今までの物語文と比べ、たくさんカギ括弧が登場します。物語をよりドラマチックに伝えるには役ごとに声のトーンを変える必要があります。自分が声優になったつもりではっきりとした声で、気持ちを込めて読むことに重点をおき録音に挑んでもらいました!

「お手紙」は、2年生にとっても読みがいのあるお話で、音読収録にも積極的に取り組んでくれました。それぞれ役になりきり、楽しんで収録することができました。かえるくん、がまくんの声も自分なりに工夫し読むことが出来ました。

録音する前にレコーダーの機械を見て少し緊張しているみんなが、ちょっと新鮮でしたよ〜

次回、録音した音読をみんなに聴いてもらいます。実際に自分の声を聴くことで、聞き手にどのようの伝わっているか確かめてほしいと思います。そして、今後の音読に役立てて欲しいと思います。

□□□□□□□□□ 10 月 19 日 の授業内容 □□□□□□□□□□

1時間目

「お手紙」

今日は音読劇に向けて、カギ括弧の部分を中心に音読練習を進めました。

人形劇セットを使って、お話の場面も確認しながら、声の調子などを工夫しながら読みました。

そして、音読をする際に気をつける点を確認しました。

・大きな、はっきりした声で読む!

・気もちをこめる!

・かえるくんのところは、声を高く、がまくんのところは声を低く!

まだ練習が浅く、気持ちを込めてスムーズに読めるようになるまでは、あともう少しというところです。今日、出席した子たちには、カギ括弧だけを抜粋した台本がありますので、役柄になって練習したい時、使ってみましょう。

3時間目

登場人物の気持ちを考えていきました。

場面①手紙をまつ二人

[かえるくん]びっくり、かなしい

[がまくん]ふしあわせ、かなしい

場面②かえるくんが手紙を書く。

[かえるくん]うれしい、わくわく

[がまくん]さびしい、かなしい

場面③かえるくんが手紙を出す。

[かえるくん]たのしい、わくわく

[がまくん]つまらない、かなしい

場面④かえるくんが、がまくんの家にもどる。

[かえるくん]うれしい

[がまくん]ぷんぷん、おこっている。あきあきしている。

場面⑤二人で手紙をまつ。

[かえるくん]やさしい、わくわく、しあわせ

[がまくん]びっくり、うれしい、しあわせ

場面1と場面5では、二人が同じ気持ちを共有していることがわかります。かえるくん、がまくんは、どうして同じ気持ちになったのか、それぞれの理由について次の授業で考えていきたいと思います。

□□□□□□□□□ 10 月 12 日 の授業内容 □□□□□□□□□□

「お手紙」

教師の判読を聞いてもらい、物語の感想、心に残った場面を教えてもらいました。

なぜか、ほとんどの子たちが「かえるくんが、かたつむりくんに手紙を渡すところ」が印象に残っていたようで「なんで、かたつむりに手紙を渡すんだよー」というツッコミをもらいました…

この場面は、子供心をくすぐる作者の意図もあるような気がします。

登場人物の性格について聞いてみると、

かえるくんは、がまくんにお手紙を書いてあげたから、やさしい。

がまくんは、お手紙をもらったことがないので退屈そうで、悲しそう。

かたつむりくんは、お手紙を届けるのは遅いけど、頑張り屋さん。

という印象でした。

英語版ですが「お手紙」のアニメーションがあったので、それも一緒に見ました。かえるくんとがまくんの暮らす世界が少し身近に感じられたかと思います。

2時間目

新出漢字確認(紙、来、時、帰、何)

「来」という漢字は、「来る」「来ない」「来ました」と三通りの読み方がありましたね。

「お手紙」の音読を通して文の中でどう使われているか確認しましょう。

これから効果的に本文を読んでいくため、判読やアニメーションを聞いて、読み方や声の出し方で工夫されているところはあったかと質問してみました。

-かえるくんは、声が高い。

-がまくんは、声が低い。

という気づきがありました。

そして、登場人物の読み分けがやりやすいよう、かえるくん、がまくん、かたつむりくんのカギ括弧のところに印をつけていきました。

前学期では「ふきのとう」や「スイミー」で登場人物の性格や気持ちを考えながら役に分かれて音読をする活動を経験してきました。本単元では、これまでの経験を活かし、聞き手を楽しませることを意識して、音読に取り組んでいってほしいと思います。単元の最後の授業で、音読劇を予定していますので、みんながどれだけ上手に読めるようになるか楽しみにしています!

□□□□□□□□□ 10 月 5 日 の授業内容 □□□□□□□□□□

1時間目

「どうぶつ園のじゅうい」

先週は「毎日する仕事」をまとめましたので、今日は「ある1日の仕事」をまとめていきました。

もう一度仕事の確認をするのため、3段落目から6段落目まで音読をしました。

[ある1日の仕事とそのわけ]

・いのししを見に行く。

わけ→おなかの中に赤ちゃんがいるか、たしかめるため。

・にほんざるを見に行く。

わけ→くすりをのまなくて、しいくいんさんがこまっていたから。

・ワラビーを見に行く。

わけ→はぐきがはれていたから。

ペンギンを見に行く。

わけ→ボールペンをのみこんでしまい、いのちにかかわるから。

獣医さんは、何かあったらすぐに動物のところに行かなければならないので、大変ですね。トイレ中だったらどうしよう?と心配している子もいました。

最近板書をする際、クラス全体でペースが上がってきました。ひらがなは、言葉のまとまりを見ながら書くことに慣れてきたようです。漢字に関してはまだ練習が必要ですが、繰り返し出てくる「見」などは、自信を持って書けています。この勢いが止まらないよう、日々書く練習に励んでください!

「どうぶつ園のじゅうい」の単元は、今日でおしまいです。

最後に、宿題でやってもらった「お仕事インタビュー」をクラスでシェアしました。

みんなお父さんの仕事を選んできてくれました。

仕事をしながら育児を手伝うお父さん、プログラマーのお父さん、地球を守る仕事のお父さん、学校の先生のお父さんなど、様々な仕事を知ることができました!

お父さんやお母さんの仕事は大変と思う?と聞いたところ、「大変じゃない」という答えもあり、子供達には大人の仕事の大変さが伝わっていないことも…。

3時間目

「なかまの言葉と漢字」

言葉には、一つ一つのものを表す言葉と、まとめていう時の言葉があります。

1年生では「ものの名前」の単元で学習しましたね。

今日は、今までに習った漢字も交えて、教科書を参考に言葉のグループ分けをしていきました。

この単元では、特に日常生活で使っている言葉を分類することを目的としています。

授業では、ワークシートを使って言葉の仲間探しをしてもらいました。

[なかまの言葉と一つ一つの名前]

・家の人(父、母、姉、兄、妹、弟、わたし)

・天気(晴れ、くもり、雨、雪)

・色(白、黒、青、赤)

・お金(一円、十円、百円、千円、一万円)

読めない漢字があり、少し苦戦していましたが言葉自体の意味はわかっているようで上手に仲間分けができていました。

こういった言語活動を日常的に行い、一つ一つの名前(下位語)、まとめた名前(上位語)を使い分け自ら情報を詳しく伝える力をつけていってほしいと思います。

□□□□□□□□□ 9 月 28 日 の授業内容 □□□□□□□□□□

1時間目/2時間目

「どうぶつ園のじゅうい」

今日も張り切って音読から始めました。

みんな少し眠そうでしたが、率先して読みたいという子たちがいたので、段落ごとに1人ずつ読んでもらいました。句読点や言葉の区切りに注意しながら、とても上手に読めていました!

次回の物語文でアーノルド=ローベルの「お手紙」があるので、みんなの音読の上達ぶりを発揮出来そうで楽しみです。

本文を振り返り、前回のワークシートを使って「毎日やる仕事」に印をつけていきました。

そして、その理由についてもまとめました。

[毎日やる仕事とそのわけ]

・朝、どうぶつ園を見回る。

わけ→病気になったとき、すぐに気づくことができる。

声と顔をおぼえてもらい、なれてもらうため。

・日記を書く。

わけ→同じようなケガや病気があったとき、よりよい治療をすることができる。

・おふろに入る。

わけ→人間の病気になるものがついていることがあるから、外にもち出さないため。

説明文では、文中に理由を述べているキーワードとして、「なぜかというと」「だから」など、見つけることができますね。

来週は、「ある1日の仕事」とその理由をまとめていきます。

新出漢字は、「当、間、昼、半、電、外」でした。

今日は、板書がほとんどでしたが、みんな頑張って書いてくれていました。

ただ、みんなには板書用に見えやすいようにスペースを開けて書いているので、写す時にノートに変に行間やスペースを開けてしまうようです。特にマス目があるノートを使って書くと、スペースだらけのまとまりのない書き方になってしまうので、ノートの使い方についても指導が必要だと思いました。

今日は、「獣医さんは、次によりよい治療をするために毎日、日記を書く。」という良い例があったので、[まとめを書くときは、後から読み返しても読みやすくしておくこと]が大事と、書くときの注意点について伝えておきました。

□□□□□□□□□ 9 月 21 日 の授業内容 □□□□□□□□□□

「どうぶつ園のじゅうい」

今日は、始めに音読リレー読みをしました。

対面授業では、お互いの顔を見ながら読み手と聞き手の意識を持って読むことができますね。

前回よりもスムーズに読むことが出来ました。

本単元の学習では、先週の続き「いつ、なにをした」のワークシートを使って、まとめをしていきました。

今日は、3段落目から。

<3段落目>

・いつ [見回りがおわるころ]

・どうぶつ [いのしし]

・何をする [いのししのおなかにきかいを当てた。]

<4段落目>

・いつ [お昼前]

・どうぶつ [にほんざる]

・何をする [くすりをのませた。]

<5段落目>

・いつ [お昼すぎ]

・どうぶつ [ワラビー]

・何をする [ワラビーのはぐきのちりょうをした。]

<6段落目>

・いつ [夕方]

・どうぶつ [ペンギン]

・何をする [ペンギンの飲み込んだボールペンをはかせた。]

<7段落目>

・いつ [しごとのおわり]

・どうぶつ [なし]

・何をする [日記を書く。]

<8段落目>

・いつ [どうぶつ園を出る前]

・どうぶつ [なし]

・何をする [おふろに入る。]

獣医さんの1日は、次から次とお仕事があり忙しいことがわかりましたね。

時間を表す言葉がたくさん出てくるので、「獣医さんのランチ休憩っていつだろう?」「夕方って何時くらい?」と質問してみました。ランチは大体4段落目と5段落目の間、早めに済ましているだろうということでした。みんなの夕方の感覚はまちまちで、午後3時から午後10時の間という感じでした。夕方はお日様が沈むころ、少し暗くなってくる時間帯ですね。北ヨーロッパでは感覚が少し違うかもしれませんが、日本の気象庁によると午後3時から午後6時だそうです。

時間と仕事内容をまとめることが出来たので、来週は「毎日する仕事」「その日だけする仕事」そして、その理由に焦点を当てて読んでいきます。

□□□□□□□□□ 9 月 14 日 の授業内容 □□□□□□□□□□

1時間目

「どうぶつ園のじゅうい」

第1~2段落の新出漢字を確認し、本文を読む前に実際に動物園で働く獣医さんの仕事を動画で見ました。

朝から、夕方まで様々な仕事に追われる獣医さんの姿が見られました。病気の治療だけではなく、体の状態をこまめにチェックしたり、

毎日、動物たちの様子を見て回ることの大切さも分かりましたね。

2時間目

引き続き「どうぶつ園のじゅうい」

1~2段落目まで、リレーを読みをしました。

授業での音読でよく見られるのですが、自分の番ではない時に、文を追って見ていないことがあります。

毎回、どこを読むか聞かなくてもいいように、集中力を持ってほしいと思います!

音読の後、獣医さんの一日の仕事を整理するためワークシートを使って「いつ、なにをする」の項目でまとめ始めました。

先週は、本文の中から「いつ」とわかる表現にチェックをしてもらいました。今日は、2段落目から、実際何をしているのか文章から抜き出しました。

2段落目は、獣医さんの一番始めにする仕事が書かれていました。

・いつ [朝]

・何をする [見回りをする。]

-では、なぜ見回りをするのでしょう?

・元気な姿を見ておくと、病気になった時気づくことができるから。

・「おはよう。」と言って、声と顔になれてもらうため。

という2点の理由を見つけることができました。

みんなに、いつも一緒にいる家族が病気になった時、様子に違いがあるか問いかけてみました。

すると、兄弟は病気の時も元気にしているから、普段と変わらない、「イェーイ!」と喜んでいるという回答がありました。人間は風邪などを引くと、周りに甘えたり学校や仕事を休むことがあるので、動物たちと比べてしまったのがいけなかったようです…人間の習性は、とても複雑ですね。

声や顔になれてもらうという点については、人間も同じだと思います。

知れない人に、「痛いところを見せて下さい」と言われると少し緊張しますよね。私はお医者さんに行く時、いつも緊張します。

動物は人間以上に敏感なので、こういった毎日の見回りがとても大切なことがわかります。

来週は、また次の段落から「いつ、なにをする」をまとめていきます。音読をする時は、段落のまとまりを意識して読んでみましょう!

□□□□□□□□□ 9 月 7 日 の授業内容 □□□□□□□□□□

1時間目

「書いたら、見直そう」

夏休みを挟み、書くことから少し離れていたので2学期の第1回目の授業は、まず文章を正しく書く練習から始めました。

2年生は板書したり、宿題で日記や説明文を書くことがありますが、誤字脱字があったり、句読点の使い方がまだまだ身についていません。

これから文章を書くにあたって正しく、分かりやすく書けているか見直す習慣をつけてもらいたいと思います。

見直すことの必要性を知ってもらうため、例文を使って、間違いはないか?どのようにすると読みやすいか?を考えてもらいました。

点や丸がないと読みにくいこと、漢字を使った方がより読みやすくなるなど、読み手を意識して書くことが大切だという気づきがありました。

理解の確認をするため句読点、カギ括弧のワークシートをやってもらい、最後に自分たちの夏の思い出を日記に書いてもらいました。

時間が来てしまい見直すことが出来なかったので、お家でもう一度日記を読み返し、間違っているところを自分で直してみましょう!

3時間目

「どうぶつ園のじゅうい」

この単元では、時間的な順序を考えながら獣医の仕事やそうする理由を読み取ることを目的としています。時間を追いながら文章を読み取っていく形は、「たんぽぽのちえ」でも学習しました。

また、ペットを獣医さんに診てもらったり、自分が怪我をして手当をしてもらったことのある人は実際の体験と重ねたり、比較したりして、このお話の理解を深めていってほしいと思います。

範読をし、大体の内容を確認したあと問いかけをしました。

①どうぶつ園のじゅういさんってどんな仕事をしますか?

・動物が病気になった時、ケガをした時、助ける(治療する)

・動物にやさしくする。(これも大事かもしれませんね。)

・餌をあげる。(飼育員さんとの区別がわかっていないようでした。)

②このお話を読んで初めて知ったことはありますか?

・「おはよう」と言って声や顔を覚えてもらう。

・動物園を出る前にお風呂に入る。

この単元は、長い文章で読みにくいと思ってしまうかもしれませんが、時を表す言葉で段落に分かれており獣医さんの一日が順序立てて書いてあります。一つ一つの段落を見ると、レポートのように何をしたかわかりやすく書いてあることに気づきます。

今日は、この時を表す言葉を文章から見つけ出し赤鉛筆で印をつけてもらいました。

・毎日

・朝

・見回りが終わるころ

・お昼間前

・お昼すぎ

・夕方

・一日の仕事の終わり

・動物園を出る前

いろいろな時を表す言葉が出てきましたね!音読をする時は「いつ、何をしたか」を一つのまとまりとして考え、印を付けた所を意識して読んでみましょう。

□□□□□□□□□ 7 月 20 日 の授業内容 □□□□□□□□□□

1時間目

「あったらいいな、こんなもの」

この単元では、あったらいいなと思うものを想像し、そのことについてどのように言うと相手に伝わりやすいか?聞き手は、どのように質問をするとより深い情報を引き出せるか?ということに重点を置き授業を進めました。

まず、宿題で描いてもらった「あったらいいもの」に名前をつけてもらい、

・どうして、あったらいいなと思ったか。

・それで何ができるか。

・その他の特徴(形、大きさなど)

3つの主な情報を質疑応答の前に準備しました。

2年生が考えてきた「あったらいいな、こんなもの」は、次の通りでした。

①瞬間移動パワー

あったらいいと思う理由:遅れている時、トイレに早く行きたい時に使えるから。かくれんぼする時にもズルして使えるから。

機能:パッと瞬間で移動することができる。いつでも何度でも使える。

だけど世界で2人しか使えない(自分ともう1人誰か)

その他:生まれた時から、このパワーを持っている。

②宿題するロボット

あったらいいと思う理由:宿題をやってくれるから!

機能:宿題を早く済ませることができる。スピードは、2年生の国語(上)の教科書を1時間でこなすくらい。なんと掃除もしてくれる。

その他:電動。充電式。外側は段ボール。非売品(自分で作ったもの)オーダーメイドOK!

③ルル&チチ ペット兼不思議な力を持つ動物

あったらいいと思う理由:ルルは、空を飛べていろいろなとこに連れて行ってくれる。チチは、足がものすごく早い。かわいいから。

機能:人を乗せて運んでくれる。鳥よりも高く飛べることができる。

その他:日本のどこかの森で発見。ルルとチチ以外にも仲間がいる。7歳の子供より少し大きめ。

食事は胃にもたれない軽めのペットフードが良い。

–

今日は、子供達たちが自発的に質問をしたり、興味を持ってお友達の話を聞いたりする様子が伺えました。いろいろな質問をし、それぞれ想像したものからたくさんの情報を聞き取ることができました。

瞬間移動パワーや宿題するロボットは、理由がズルをするためだったので、なんだかドラえもんののび太的な考えで面白いと思いました。使いすぎるとどうなるかな?など、質問してもよかったかもしれませんね!

3時間目

「漢字アート」

1学期最後の授業は、漢字を違った角度で親しむために好きな漢字をアートにして表現してもらいました!

選んだ漢字のイメージから、いろいろな材料を使ってコラージュしたり、色を塗ったりして、漢字が苦手な子たちも楽しんでくれていたようです。

漢字は、苦手意識を持っている子が多く、なかなか身についていかないのが現状です。反復練習も大切ですが、たまに練習の仕方を変えたり、漢字を線の集まりではなく絵として捉えてみたり行き詰まった時に少し視点を変えてみるのも良いと思います。

–

あっという間の1学期でしたが単元も漢字も盛りだくさんの学習内容だったので、夏休みの間に振り出しに戻らないよう2学期に向けて必ず復習をしておきましょう。それでは皆さん、それぞれの夏休み楽しんでください。2学期にまた会いましょう。

□□□□□□□□□ 7 月 13 日 の授業内容 □□□□□□□□□□

1時間目

「ミリーのすてきなぼうし」まとめ

音読をし、どんな内容だったか確認をした後、このお話の不思議な点をいくつか提示して問いかけをしました。

不思議その①

・お金がないのに、ぼうしが買えた?

考えられること:ミリー、店長さんが想像力を使って「ぼうし」があることにした。

店長さんがやさしい人だったから、いろいろ考えてミリーに「想像のぼうし」をあげた。

不思議その②

・ぼうしがいろんなものに変わる。

考えられること:

ミリーの想像力で好きなものにかわる。でも、本当に起こっていることではない。

不思議その③

・他の人たちのいろいろなぼうしが見える。

考えられること:

実は、本物のぼうしをかぶっている人もいる。本物のぼうしと想像のぼうしが混ざっている。

(どれが、本物のぼうしだと思いますか?挿絵の中で探してみてください)

不思議その④

・ママがミリーの想像のぼうしを見て、「まぁ、すてきね。」と言う。

考えられること:

ママは、ぼうしが見えないけれどミリーを悲しませたくないから、「すてきね。」と言った。

ママもパパも、想像して自分のぼうしを持つことができるから。

なんともほのぼのとしたやさしい世界ですね~

この子供達の解釈で思ったことは、現実と想像の世界に境界線を引いているわけではなく、すべて同時に起こっていることです。

「この話で起こっていることは本当のこと?」と聞くと、「本当じゃない」と答えていましたが、

ミリーが体験したことに対して違和感を持つ子はいなかったと思います。

子供達に「想像することは、楽しいですか?」と聞くと楽しいと言っていました。有名なユーチューバーに会うことを想像してみたいなど、イマドキな答えも返ってきました。

もしかする、想像と現実は紙一重なのかもしれません。想像していたことが、本当になることがあるからです。ミリーのようなすてきなぼうしも、もしかしたら本当に創れるかもしれません。

みんなもいろいろなことを想像してみてください。いくつか本当になる日が来るかもしれませんよ。

2時間目

「ミリーのすてきなぼうし」

お話をもとに歌を作ってみよう!

ということで、お話を簡潔にまとめるため、お話のキーワードや出来事を引用して作詞をしました。読んだ本を簡単に、そして魅力的に相手に伝えるにはどうしたらよいか考えながら言葉を選んでいきました。

出来上がった歌はこちら!

なかなかの出来だと思います!

_________________

「ミリーのすてきなぼうし」

すごい ぼうし

すてきな ぼうし

きれいな ぼうし

とくべつな ぼうし

そうぞう力の ぼうし

・

小さい女の子

そうぞう力の女の子

それがミリー

・

ミリーのぼうしは

大きくなったり

小さくなったり

お花になったり

ケーキになったり

うたったりする

・

すごい ぼうし

すてきな ぼうし

きれいな ぼうし

とくべつな ぼうし

そうぞう力の ぼうし

________________

(音もつけたかったのですが、やはり即興で作るのは無理でした…

後日、音付けができればと思います。)

残りの時間で、教科書94ページの「夏がいっぱい」を読みました。

春から夏に変わる時、どんな時に季節が変わったと感じるか質問をしました。

-プールで泳げる時。

-気温が20度を超えた時。

-野菜や果物が大きく育つ時。

などの意見がありました。

教科書に載っている虫取りなどはイギリスでは馴染みがないのでピンと来なかったですね。

夏休みに日本に帰る人は、木にとまっている蝉やカブトムシなど、探してみてください。勇気のある人は捕まえてみたり…。

最後に谷川俊太郎さんの「みんみん」という詩を読んで終わりました。文の終わりがすべて「み」で終わっていてリズムのある楽しい詩でした。

□□□□□□□□□ 7 月 6 日 の授業内容 □□□□□□□□□□

1時間目

-「ミリーのすてきなぼうし」

帽子屋の店長さんの神対応により、とっても素敵な帽子を手に入れた女の子の不思議なお話です。2年生のみんなは、物語に登場する様々な「想像」の帽子に興味を示していました。挿絵を見るのも楽しかったですね!この単元では自由に想像することの楽しさ、そこから発展して物語を広げていく面白さを知ってもらいたいと思います。

まず最初に音読をやったのですが、かなりグダグダでした…。お家で一度は読んだと言っていましたが、今日の音読では、漢字で引っかかったり、知らない言葉が読みにくかったりと、かなり苦戦していました。漢字は、1年生の漢字が読めていない場合もあるので、自分が読めないところは必ず振り仮名を振って、自信がつくまで繰り返し読んで音やリズムを覚えていきましょう。

音読の後、登場人物の確認と、お話(文章)の中に何個の帽子が出てくるか探してもらいました。

みんなが数えたところによると、

・羽のついた帽子(九万九千九百円の帽子)

・クジャクの帽子

・ケーキの帽子

・噴水の帽子

・水たまりの帽子

・花でいっぱいの帽子

・歌を歌う帽子

・大きい帽子

・小さい帽子

9個ありました。挿絵の中のものを合わせると、もっと登場しますね。

登場する人たちの頭に乗っている帽子は、その人たちが好きなものなのかな?お父さんはペンギンが乗っているから海の生き物が好きなのかな?など、想像してみました。

次回は、場面ごとに詳しく内容に触れていきたいと思います。店長さんのとった行動、ミリーの想像力、お父さんとお母さんの反応などをもとに「どうして、そう言ったのかな?」「自分だったら、どうするかな?」と考えながらお話を広げてみましょう。

3時間目

-算数プリント

図形の名前、線、点など、2年生に入ってから算数に使われる漢字も増えてきました。

今日は、いつもの漢字練習を少し工夫して簡単な算数の問題を解きながら、漢字の読みの練習をしました。算数の文章問題で別の問題に気づいたのですが、なんと、ほとんどの子が文章の意味がわかっていないようでした。何をしたらいいかわからないという子もいて、例えば、「どちらが何個多いですか?」という問題など、現地校なら簡単に解けているとは思うのですが、日本語にするとダメなようで、普段の生活で使うような語彙を使っていても理解することが難しかったようです。日常的にいろいろな場面で語彙を使って身につける必要があると感じました。多い、少ない、全部でいくら、残りなど普段の生活の中で使うチャンスがあると思うので、たくさん使って自然と理解できるようになって欲しいと思います。

□□□□□□□□□ 6 月 22 日 の授業内容 □□□□□□□□□□

1時間目

「スイミー」まとめ

今日は、単元の最後の授業となりました。

お話を振り返り、自分が一番好きだった場面をそれぞれ発表してもらいました。

仲間たちがまぐろに食べられてしまう場面、美しい海の生き物に出会い元気を取り戻す場面、

自分とそっくりの魚の仲間たちにまた出会う場面とみんな選ぶところが違い、スイミーが目になって大きな魚になる場面が人気かな?と予想していましたが、一人一人の感性で違うところが印象に残ったようです。

さて、お話の中の出来事からスイミーが学んだことは一体なんだったのでしょうか。

スイミーが体験したことを通して、3つ挙げてみました。

–みんなとちがうところを生かして役に立てる。(個性)

–つらいことがあっても、のりこえて強くなることが出来る。(成長)

–1人ではできないことでも、みんなと助け合うことで出来る。(協力)

お話の始まりで、スイミーは他の兄弟と違うことを説明しています。スイミーは、自分だけ違うことを嘆いたり悲しんだりしていません。色の違う兄弟たちと仲良く暮らしていました。

のちに、つらい経験を乗り越え成長したスイミーは自分の個性を生かし、大きな魚を追い出すことに役立てることが出来ました。

2年生のみんなに自分が他の人と違うと感じることがあるかと聞くと、見た目が違ったり、それぞれ得意なことがあったりと誰1人同じ人はいないのだという気づきがありました。

また、先日の朗読を例に、1人で読むと声も小さいけれどみんなと読むと大きな声になり、1人で読むよりも心強くなるね!など、協力し合うことの効果を知りました。

読む人によっては、これら以外にもひょっとしたら違う解釈があるかも知れません。年齢によっても違う印象を受けるかもしれません。みんなも大人になってから、この世界中で愛されているスイミー、読んでみてください。また違う世界が見えてくるかもしれませんよ。

2時間目

漢字学習

–なぜ漢字は便利なのか?

–新出漢字(家、池、組、数、点、後、丸、買)

1学期の後半、漢字練習にも少し飽きが見えてきました。。。

授業でも「また漢字〜」「こんなにたくさん〜」と、ぼやきが聞こえてきます。

今日は、改めて漢字を書くメリットについて説明しました。

–漢字は、文章を短くできて読みやすい。

–漢字があることで意味がすぐにわかる。同じ音の言葉と区別できる。

–漢字が読めると、大きくなってからいろいろな本に触れることが出来る。

新出漢字も量が増えてきましたが、よく見てみると同じ部首を使っていたり、習ったことのある漢字やカタカナの組み合わせだったりするので、「漢字」と聞いて難しい!無理!と決めつけず、チャンジしてみましょう!

□□□□□□□□□ 6 月 15 日 の授業内容 □□□□□□□□□□

1時間目

「スイミー」朗読練習

練習を始める前に朗読をする時に気をつけることをみんなで確認しました。

・大きな声で読む。

・ゆっくり読む。

・はっきり読む。

・同じペースで読む。

・笑ったりふざけたりしない。

1回目の練習の後、お互いにどこを直したらいいかなど、アドバイスをしてもらいました。みんな読む際にどこをどう直せばいいか説明はできませんが「上手に読めている/読めていない」の違いはわかるようです。いろいろなアドバイスをもとに改善を重ね、いざ朗読発表会に臨みました!

なかなか、全員合わせて練習する機会がなかったのでペースを合わせることが難しかったですが、本番では、なんとか止まることなく読み切ることができました。

大勢のお客さんの前で少し緊張気味でしたが、頑張って読めましたね!

この朗読の経験を通して人前で声を出すことに自信を持ち、聞き手を意識した読み方を習得していって欲しいと思います。

3時間目

「同じぶぶんをもつ漢字」

今日は、12コの新出漢字がありました!まずは、なぞり書きで練習してもらい、

習った漢字をもとに、同じ部分が使われている漢字を探してもらいました。

漢字の中の「同じ部分」が理解できなかったようで、日本人だと「部首」や「同じ書き方」の部分を見ますが、何人かの子供たちは、線や図形として見ているようで、「内」「店」に同じ部分があると言います。一番上についている蓋のような形が同じに見えるようです。

成り立ちや書き方を知っていると違いがわかるのですが(内は中に「人」を書きます。店は上にちょんと短い縦線を書きます。)見え方が違うのか、どうして間違っているのかもわからないようです。

漢字はほとんどがパーツで出来ています。特に1年生、2年生で習う漢字から成り立っているものが多いです。授業で一つ一つ書き方、払い、はね等に注意しながら教えていますが、なかなか身につかないのが現状です・・・。

意識してバランスよい漢字が書けるよう工夫した練習法を取り入れていこうと思います。みんなもお家で視写や漢字復習プリントを使って、指先が漢字に慣れるようがんばりましょう!

□□□□□□□□□ 6 月 8 日 の授業内容 □□□□□□□□□□

1時間目

-「スイミー」朗読練習

教師の後に続いて全員で追い読み。

まだスムーズに読むことが難しいです。

まず、自信を持ってスラスラと読めるまで頑張って練習をしましょう!

1年生の「大きなかぶ」の朗読では、1人読みで自分のペースで読めましたが、今回はグループで読むので周りも意識して読まなくてはなりません。2年生には、この朗読を通して発声に気をつけたりみんなと調子を合わせることを学んでほしいと思います。来週の本番、頑張りましょう!

-段落分け

お話の流れが分かりやすくなるように五つの場面に段落分けをしました。

①スイミーが兄弟たちと仲良く暮らしていた。

②兄弟たちがまぐろに食べられてしまう。

③海のすばらしいものを見て元気を取り戻す。

④自分とそっくりの小さな魚たちに出会う。

⑤みんなと協力して大きな魚を追い出す。

2時間目

-スイミーの気持ち指数

段落分けをした本文をもとに、スイミーの気持ちがどのように変わっていくか指数にして表しました。

100 (うれしい、たのしい、ゆうきがある)

0 (普通の状態)

-100 (かなしい、さびしい、こわい)

というふうにスイミーの気持ち数字にあてて、みんなに表をつくってもらいました。

数字に少しばらつきはありましたが、だいたいみんな同じようなカーブ表ができました。

いちばん最後の大きな魚を追い出す場面はみんな100を超えるかなと想像していたのですが、80や95に留めている子たちもいて、意外と現実的に考えていて興味深かったです。

-「スイミー」の文章テクニック

本文には、文章を面白くするためにいろいろな技法が使われています。

テンポを良くするために文の最後を句で終わらせる「体言止め」や、比喩をたくさん使って文章に面白みを持たせるなど、読む側、聞く側、双方が楽しめるような工夫がされています。

今日は、お話に使われている比喩(例え)に注目をしてみました。

- ミサイルみたいにつっこんできた(まぐろ)

- にじ色のゼリーのような(くらげ)

- 水中ブルドーザーみたいな(いせえび)

- ドロップみたいな(岩)

- 風にゆれる桃色のやしの木みたいな(いそぎんちゃく)

質問:どうして、わざわざ違うものに例えて説明しているのでしょう?

-例えを使うと分かりやすくなるから。

-文章が面白くなるから。

という意見がありました。

ものごとを説明をする時に、他のものを使って例えると、どんなものか想像しやすくなりますね!伊勢エビを見たことがない人に、みんなだったらどうやって説明しますか?比喩(例え)を使うと便利かもしれませんよ。

□□□□□□□□□ 6 月 1 日 の授業内容 □□□□□□□□□□

1時間目

「スイミー」

-新出漢字

魚、広、前、元、岩、食、教、光

今日は、「元」と「光」は似てるね!「岩」は山と石だね!など、他の漢字と比べたり、似た部分の気づきがありました。難しそうな漢字だな〜と思っても実は、他の漢字との組み合わせだったりするので、一つ一つの部位を見ながら書いてみると意外と簡単かもしれませんよ。

-「スイミー」読み聞かせ

挿絵がたくさん載っている絵本を使いお話を読みました。

みんなにとってのお話の山場はどこか聞いてみると、

・兄弟たちがまぐろに食べられてしまうところ。

・スイミーが、いろいろな海の生き物に出会うところ。

・スイミーが、自分とよく似た赤い魚たちに出会うところ。

・みんなで協力して大きな魚になるところ。

と、それぞれ違う場面に注目していることが面白いと思いました。

第一回目の授業は、主人公スイミーの自己紹介を書いてもらいました。

名前:スイミー

住んでいる場所:広い海のどこか

小さな魚の兄弟たちとくらしている。

みんな赤いのにぼくだけは、からす貝よりもまっ黒。

泳ぐのは、だれよりも早い。

かくれんぼをしたり、泳いでいろいろなとこに冒険に行ったりする。

小さなエビや魚を食べる。たまに大きな魚も食べることもある。

3時間目

「スイミー」

6月15日に朗読発表会を控えているので、音読を中心に練習をしました。

今日は、一斉読みとグループ読みをしました。(他の子達を意識しながらペースを合わせて読みます)

2年生は、1人で読んでもらうことが多いですが、自分の番ではない時は、ぼーっとしていることが多いので、みんなと一緒に読むことで集中力をつけていって欲しいと思います。

まだ、漢字のところで止まってしまうことがあります。読めない漢字は必ず読み仮名をうっておきましょう。

朗読発表会では、1場面、2場面に区切りグループに分けどちらかを読んでもらいます。

自分で選んだ場面を本番までにしっかりと読めるよう練習をしておきましょう!

□□□□□□□□□ 5 月 18 日 の授業内容 □□□□□□□□□□

[5月18日 対面授業内容]

1時間目

「たんぽぽのちえ」

この単元も今日で最後となりました。

先週、本文から探し出した「ちえとわけ」を思い出しながら板書していきました。

植物であるたんぽぽが実はこれだけ知恵を使って、生き延びようとしていることに驚きましたね。

たんぽぽの観察で「たんぽぽのライフサイクル」と書いている子がいました。たんぽぽが子孫を途絶えさせず生き残るために知恵を使っていることがわかります。

「たんぽぽのちえ」は、これまでの説明文と違い、時間を示す言葉が段落ごとに書かれており、順序を追いながら本文を読み進める構造となっています。時間の経過を意識しながら情報を読み取る良い練習課題になったと思います。

宿題の「たんぽぽの観察」では、花自体の生態を考えたり、大きさを測ったり、わた毛に注目して観察したりと、それぞれの視点でレポートを書いてきてくれました!

3時間目

漢字、漢字、漢字の1時間となりました。

「たんぽぽのちえ」でもそうですが、読めない漢字が増えてきました…。

新出漢字も毎週5~6個と多くなってきたので、追いついていないのが現状です。

漢字はやはり使ってなんぼという事があります。使わないと覚えられません。

宿題にある視写は、読みと一緒に覚えられるのでお家で続けて頑張ってほしいものです。

今日は新出漢字と2年生の漢字復習プリントをやりました。漢字復習プリントは4月〜5月で習った漢字がほとんどですが、書いている最中、何人かうなっていました![]()

答えを見ながらでも良いので、ハーフターム休暇中に習った漢字を忘れないよう復習しておきましょう!

[5月18日 宿題]

①漢字復習プリント 6/1 提出

プリントは各自に渡してあります。お家で続きを頑張ってください。

一番後ろに答えを載せていますので、わからない漢字がある時は、そこから写してください。

②「スイミー」音読

読めない漢字に振り仮名を打っておきましょう。(教科書のページ下や単元の終わりに新出漢字の読み方がありますよ![]() )

)

③「スイミー」視写 6/15 提出

□□□□□□□□□ 5 月 11 日 の授業内容 □□□□□□□□□□

「たんぽぽのちえ」

-新出漢字 多、黒、高、太、風

-順序と時を表す言葉の確認。

本文には、いくつかの時(いつ)を示す言葉が出てきます。順序を分かりやすくするために重要な役割を果たしています。

・春になると

・二、三日たつと

・やがて

・このころになると

・よく晴れて風のある日には

・しめり気の多い日や雨ふりの日には

文中から6つ見つけることができます。日が入っていると分かりやすいのですが、「やがて」など、普段聞きなれない表現は見つけることが難しかったです。

2時間目

-「たんぽぽのちえ」に書かれていることは、本当なのか?

実際に外に生えているたんぽぽが、どのような様子か撮影したものをみんなで観ました!

挿絵通り、休んでいるたんぽぽ、ぐんぐん伸びたたんぽぽ、雨にぬれてすぼんだたんぽぽを確認する事ができましたね。

-「ちえとわけ」がどのように書かれているか考えてみよう。

本文から「たんぽぽのちえ」(たんぽぽが種をたくさんとばすために工夫していること)を探しだしました。

ちえ①じくがたおれる。

ちえ②わた毛ができる。

ちえ③せのびをして、ぐんぐんのびる。

ちえ④しめり気の多い日、雨ふりの日は、わた毛をすぼめる。

では、どうしてこのような「ちえ」(工夫)があるのでしょうか?

その「わけ」を文中の表現をヒントに探してもらいました。

文末を注意深く読むと、「~のです。」「~からです。」と書かれているところがあります。

ここで「ちえ」の理由を見つけることができます。

全体を見てみると、段落順に「ちえ+わけ」とセットになっており、これが繰り返されています。

このように説明文は、読み手に情報を分かりやすく伝えるために工夫して書かれています。

ですが、まだ語彙が少ない子供達にとって、自分で正しい情報を抜き出すことが難しく、内容を整理したものを板書させることがとても大事だと思いました。

来週は、「たんぽぽ」のちえのまとめをしていきます。宿題の「たんぽぽのけんきゅう」発表、楽しみにしています!

[5月11日 宿題]

①「たんぽぽのちえ」音読 (漢字ぜったい読めるようにする!)

② かしこいと思う「たんぽぽのちえ」をわけといっしょに書きましょう。じぶんの思ったことも書きましょう。

たんぽぽのけんきゅうファイルの最後のページに作文用紙があります。それを使って書いてください。下に書き方の例を載せています。教科書53ページにも書き方の例がありますので参考にして下さい。

□□□□□□□□□ 5 月 4 日 の授業内容 □□□□□□□□□□

1時間目

-新出漢字

黄、色、毛、晴

-「たんぽぽのちえ」

2年生で初めて読む説明文です。

1年生では、「どうぶつの赤ちゃん」など、時間の順序に気を付けて内容をつかんでいく学習をやってきました。

本単元では、たんぽぽの花が咲いてから綿毛が飛んでいくまでの過程の中で、どんな「ちえ」が使われているか時間的な順序に従って分かりやすく説明しています。みんなにとっても身近な植物なので、自分の経験と結び付けながら考えやすいかと思います。

今日は、文のまとまりに気づいてもらうため、段落に印をつけながら本文を読んでいきました。みんなにどんな読み方が良いかと聞いてみると段落読みをした方がテンポよく読みやすいという意見があり、段落ごとに交代で読んでもらいました。読み終えた後、誰が1番上手に読めたかなど投票してみたり、少しずつですが聞き手を意識させるようにしています。

漢字は、まだつっかかるので、お家での音読も頑張ってほしいと思います。

3時間目

引き続き「たんぽぽのちえ」

本文の時間の経過を理解してもらうため、時間を表す言葉が書かれた短冊を正しい順序に並べてもらいました。また、挿絵と文を結びつけ、どのようにたんぽぽが変化していくか確認しました。

そして、正しい順序に並べたものをワークシートに書き写してもらいました。

①春になると、黄色いきれいな花がさく。

②二、三日たつと、花がしぼむ。黒っぽい色にかわる。じくがたおれる。

③やがて、白いわた毛ができる。

④このころになると、せのびをする。

⑤よく晴れて、風のある日には、ひらいてとんでいく。

⑥湿り気の多い日や、雨ふりの日には、すぼんでしまう。

それぞれの段落でいろいろな時間の表現が書かれています。

最初はみんな「えーっ全部書くの?無理ー!!」と言っていましたが、時間内にちゃんと書けていました。書くペースも上がり、みんなやってみればできるものですね!

次回は、文中の「なぜ&わけ」に注目して授業を進めていきたいと思います。

*「たんぽぽのちえ」の単元では、みんなに[たんぽぽ研究員]になって学習してほしいと思っています。すでに子供たちには研究レポートのファイルを渡してあります。単元が終わるまで使いますので、無くさないように持っていてください。

□□□□□□□□□ 4 月 27 日 の授業内容 □□□□□□□□□□

1時間目

-きょうのできごと

今日は、宿題の日記を発表してもらいました。

発表する前にどうしたら、聞いている人に分かりやすく伝わるか動画を観てコツを学びました。

音読もそうですが、文章を読む時に棒読みになってしまうので、メリハリ(山)をつけたり、相手が聞きやすい、そしてどんなお話かな?と思わせる工夫をすることが大事です。

日記の内容は、「~をしました。」「~に行きました。」で終わらせず、どんな気持ちだったかを詳しく書いてみると、あとで自分で読み返した時にも「あ~こんな風に思ってたな~」など良い記録になると思います。

-新出漢字

今日の漢字は

「肉」「話」「聞」でした。

話と聞は、「話を聞く」のワンセットで覚えるといいですよ~

2時間目

-いなばの白うさぎ

日本の神話集(古事記)より「因幡の白兎」を動画で楽しみました。

(お話が読みたい人は教科書(上)巻末に載っています。)

2年生みんなにとって初めて聞くお話だったようで、神様が何人も出てきたり少し不思議なコンセプトだったと思います。

お話を聞いた後、誰が登場するか、どんな内容だったかなどを確認しました。

そして、日本地図を見ながら、因幡(現・鳥取県)と隠岐島がどのくらい離れているか見てみました!

みんなにこの区間を渡るのにサメが何匹いるか聞いてみると、あそこを渡るには「1000匹」ほどいるだろうということでした。うさぎは、こんなにたくさんの数を渡ったのに、なぜ最後の最後に我慢できずウソをついたと言ってしまったのでしょうね。

このお話の出来事から、2つの教え(教訓)を知ることが出来ます。

・悪いことをすると悪いことが返ってくる。

サメにウソをついたうさぎは皮を剥がされ、通りがかった神様たちに意地悪をされる。

うさぎに意地悪をした神様たちは、ヤガミヒメと結婚できなかった。

・良いことをすると良いことが返ってきる。

オオクニヌシが、うさぎを助けるとみんなが羨むヤガミヒメと結婚することができた。

余った時間で、「イザナキとイザナミ」という日本誕生のお話も動画で観ました。

イザナキとイザナミの2人の神様から日本列島やたくさんの神様が誕生しました。

日本には自然の中、生活の中、いろいろな場所に神様が存在しています。

みんなに山や川の自然、自分の使うもの食べ物の中に神様がいると思いますか?と聞くと、「ん~。。。あんまり思わない。」という意見でした。

ヨーロッパで主に信仰されているキリスト教は一神教なので、そこここに色んな神様が存在するという感覚は、あまりないのかも知れませんね。

□□□□□□□□□ 4 月 20 日 の授業内容 □□□□□□□□□□

1時間目

今日は「ふきのとう」のまとめをしました。

-お話の出来事はいつ起こったことでしょう?

冬と春のあいだ。

これは、雪がとけたり、はるかぜが来るところから季節の変わり目がわかります。

そして、ふきのとうが出てくると春の訪れだとわかります。

-内容をまとめると、どんなお話ですか?

冬から春になる話。

-「ふきのとう」音読

会話文だけを抜き出し、登場人物ごとに工夫して読む練習をしました。

何度か読み、改善すべきところを指摘しましたが、自信がないのか恥ずかしいのか、ボソボソ読みがなかなか直りません。

今日は、自分たちで読む役割りを決めてもらったのですが、まだまだグループとしての活動は難しいと感じました。

講師抜きで自分から質問したり、意見を聞いたりすることに慣れていないので、みんな無口になってしまいました。。。意見交換やディスカッションが出来るようになるにはまだ時間がかかりそうです。

音読中も自分の番以外は聞いていない、違うことをしてしまう(聞き手としての態度ができていない)など、もう少し周りを意識して学習に取り組むことも課題だなと思いました。

3時間目

−新出漢字練習(図、方、分、思、記、曜)

今日も頑張って新しい漢字を練習しました。

難しい「曜」も、みんなマスの中にバランスよく書けていました。

-かさなり漢字

画数に含まれていない線をさがす認知能力向上の漢字プリントをしました。

□□□□□□□□□ 4 月 13 日 の授業内容 □□□□□□□□□□

1時間目

-漢字アクティビティ

一年生で習った熟語を確認しました。

文字、学校、花火、青虫、千円、九日、一日(いちにち/ついたち)

日付けの読み方は覚えにくいので、一日から十日までリズムに合わせて唱えました。

そして、「ふきのとう」の新出漢字(言、行、南、書、絵)を一緒に練習しました。

画数の多い漢字が出てきましたが、みんな根気よく書いていました。

-「ふきのとう」

お話の設定を確認しノートに書きました。

だいめい「ふきのとう」

とうじょう人ぶつ

竹やぶ、竹のはっぱ、雪、ふきのとう、お日さま、はるかぜ

今日は、たくさん書きましたね!お疲れ様でした。

みんな集中してよく書けていました。

この調子で、字を書くことにどんどん慣れていきましょう。

2時間目

-「ふきのとう」音読

今日は、会話文だけを抜き出し、登場人物の気持ちになって読む練習をしました。

読む時に分かりやすくするため、登場人物がどんなイメージかきいてみました。

「ふきのとう」は、小さい子供。やさしい。

「雪」やさしいイメージ。

「お日さま」は、みんなに頼られる。大人っぽい。

など、それぞれ違ったイメージを持つことができます。

二年生には、ただ文を読むのではなく、抑揚をつけたり読む早さに気をつけたり、聞き手を意識して読むことを心がけてほしいと思います。

「ふきのとう」では、それぞれのキャラクター(性格)を意識したり、文章中の[ささやいています]や[小さなこえ]などをヒントに読み方を変えてみましょう。

□□□□□□□□□ 4 月 6 日 の授業内容 □□□□□□□□□□

1時間目

-漢字アクティビティ

1年生の漢字(似ている漢字)おさらい。

-「春がいっぱい」

まず「春」って何だろう?という問いかけをしました。

Q.どういった時に、春が来たと感じられますか?

桜など花がたくさん咲いている。鳥や小さな動物が出てくる。

あたたかい。イースターがある。

という意見がありました。

「はながさいた」の詩の中からも[花が咲いているとつい見てしまう。笑ってしまう。]

という作者の嬉しい気持ちがよく伝わってきます。

日本もイギリスも季節が四つあります。

季節の変わり目は、どういった時に感じられるでしょう。

夏は、暑い。コートがいらない。緑の葉っぱがたくさん生えてくる。夏休みがある。

秋は、木の葉っぱが色々な色に変わる。コートがいる。

冬は、とても寒い。分厚いコートがいる。雪がふる。クリスマスがある。

イギリスでは、イースターやクリスマスがありますが、そこまで季節に関して触れられることはありません。日本文化は未だに季節と密接に関わっています。ニュースで桜前線や海開きが伝えられたり、毎月のようにある季節の行事、それは文学の中でもみることができます。

みんなも外出する時に少し立ち止まって木々を見たり、風を感じてみたり、日本とは少し違ったイギリスの季節を味わって欲しい思います。私は先日、乾いたアスファルトに当たった雨の匂いで春がやってきたな~と感じました。

3時間目

「ふきのとう」

2年生始めの単元は今の季節にぴったりの春の訪れを題材としています。

このお話では、季節の移り変わりが自然の中にあるものを擬人化して表現されています。

ふきのとうは、イギリスで育った子供たちには馴染みがないので画像を見たりレプリカを使って挿絵と同じような場面を作ったりして「ふきのとう」について知ってもらいました。

調理法についても少し話してみると、花がついているものも食べられるのかな?ブロッコリーと似ているね!など、見たこともない珍しい野菜のことに興味を持ってくれていたようです。

この単元では、竹やぶ、ふきのとう、雪、お日さま、春風たちが会話をするとても面白い構造になっています。低学年の子たちは、場面ごとに誰が話しているか分かりにくいので、カギ括弧の上に誰の会話文か印をつけてもらいました。これらは前後の文章で探すことができます。(欠席していた人はお家で印をつけておきましょう。)

登場するものを確認し、みんなで音読をしました。

対話的な授業にも慣れてもらうため、読む部分の役割りを自分たちで決めてもらいました。まだ、みんなの前で読むのが恥ずかしい子もいますが、カギ括弧のところは調子を変えて読むと、誰が話しているか分かりやすくなるので聞き手を意識して読むことにチャレンジして欲しいと思います。

最後に新出漢字をノートに丁寧に書きました。いきなり画数の多い「読」などが出てきます。

マスの中に丁寧に書くにはコツがいるので、今日習った書き方を思い出してお家でも練習して下さい。