【1月10日・オンライン授業・内容】

1時間目

-冬休みの宿題[お話カード~本の紹介~]発表

・鶴の恩返し

・ぐりとぐら

・もうぬげない

・かものはしくんの忘れ物

それぞれ、楽しそうなお話を選んできてくれました。

どのお話も読みたくなるようなあらすじでした!起こった事をすべて話すのではなく、自分がおもしろいと思ったところを書き、聞いた人が読みたいなと、思わせてくれる内容でした。

これまでの物語文でも、[まとめ(要約する)]を繰り返しやってきました。

3学期も文中から大事な部分を取り出し、自分でまとめていく練習を続けていきます。

-冬休みの音読宿題「おかゆのおなべ」まとめ

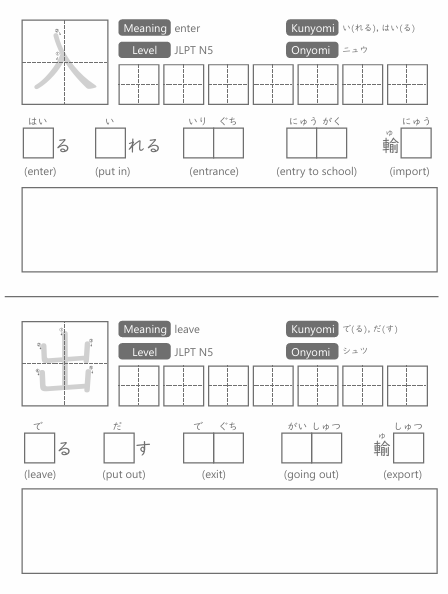

・新出漢字の確認

・内容の確認

<登場人物>

女の子(まずしくて、お腹がへっている。やさしい)

お母さん(ちょっと忘れってぽい。)

おばあさん(やさしい。もしかしたら魔女?)

<あらすじ>

呪文をいうとおかゆが出てくるお鍋をおばあさんから、もらうお話。

でも、お母さんがおかゆを止める呪文をしらなくて、町中がおかゆだらけに!

女の子のおかげでおかゆは、止められたけど、町中に広まったおかゆはみんなで

食べて片付けることに…

2時間目

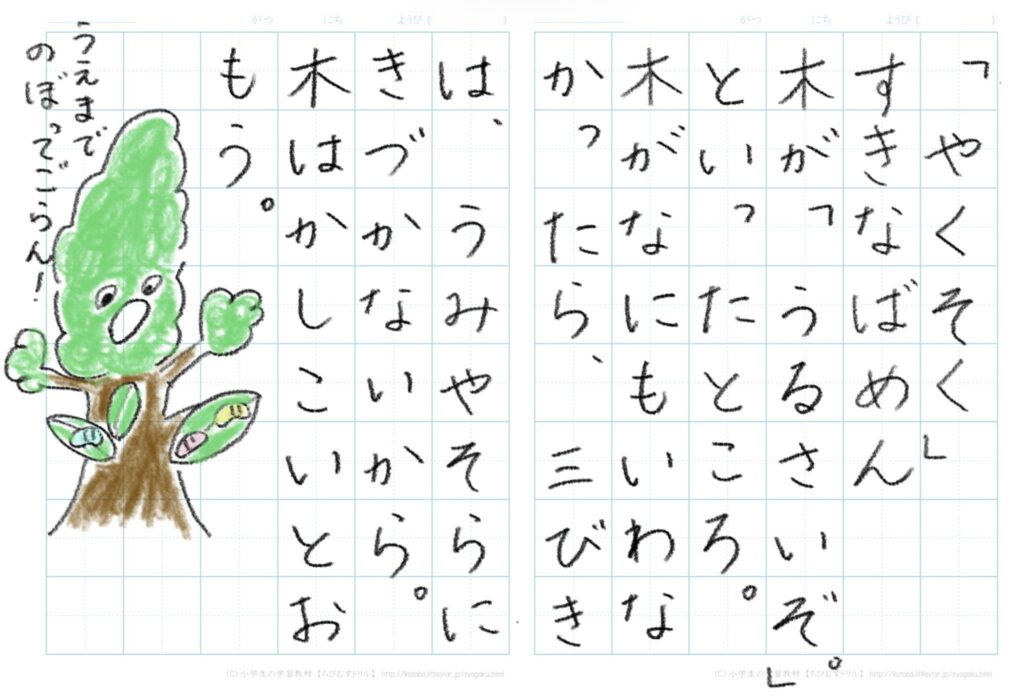

-ことばであそぼう

言葉に一字、または二字たして違う言葉に変身させるあそびをしました。この単元では、語彙力だけではなく、発想力を伸ばし言葉遊びを楽しむことができます。

教科書の例には、

くしに「つ」を足して、「つくし」

さらに「く」を足して、「さくら」

たいに「や」を足して、「タイヤ」

などがありました。

上、あいだ、下、いろいろな位置に字を足すことで新しい言葉がつくられます。

教科書に載っている言葉以外も使って、変身をさせてみました。

「れん」という言葉から→レンガ、れんしゅう、レモン

「せん」という言葉から→せんせい、せんげつ、せんぷうき

「れん」は、少し捻ってみるとたくさん出てきそうです。間に字を入れて「れんこん」「クレヨン」など…

1年生は、こういった遊びを通して言葉のつくりや音の面白さに気づいて欲しいと思います。

【宿題】

①どうぶつの赤ちゃん 読み聞かせ

②どうぶつの赤ちゃん 視写(2月7日提出)

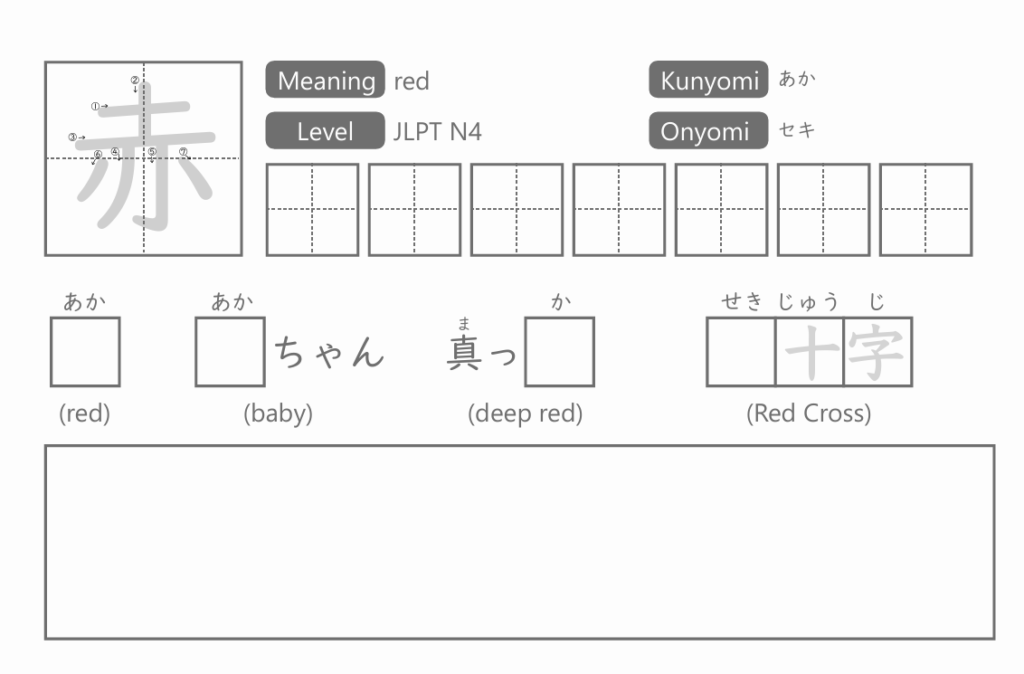

③漢字プリント1月分(2月7日提出)

【12月20日・対面授業・内容】

1時間目

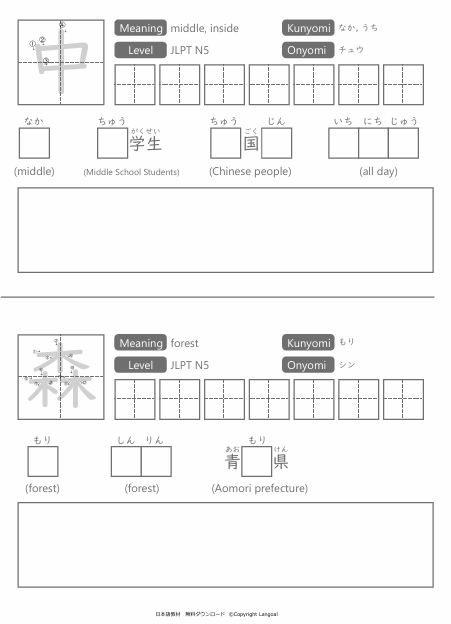

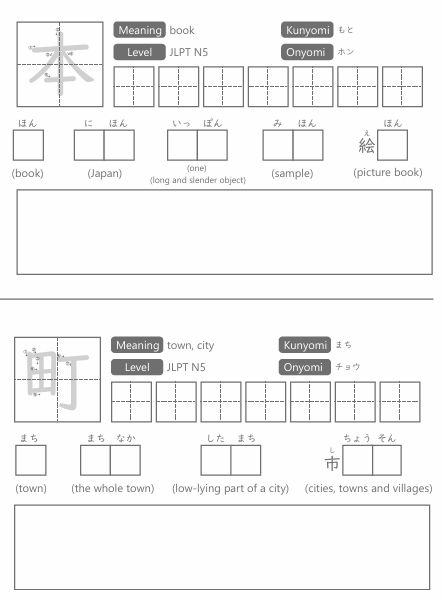

-漢字ちからだめし

習った漢字の総テストをしました。

予想はついていましたが、みんなかなり忘れていました~

テストは、自分たちで丸付けをしてもらいました。

読んだり、使っていないとすぐに忘れてしまうので、普段から漢字だけではなく文字に触れる機会を増やしましょう!本読み(読み聞かせ)も効果があります。

2時間目

-日づけとよう日

今日はこの単元を使って、日付と曜日の漢字の読み方を学習しました。特に日本の日付の読み方は独特です。授業では、「今日は、何月何日何曜日?」とよく質問するので[月]や数字で数えやすい[日]は、言えるようになってきましたが、和語の日付(1-10)は、まだまだ覚えられません。教科書にもありますが、季節の行事と一緒に覚えると楽しいかもしれません。

来年、1番最初にある行事は、何でしょう?

一月一日(ついたち)お正月ですね!

また、みんなの好きな日本の行事を聞いてみたと思います。

最後に日付と曜日の詩を上の句、下の句に分けてカルタをしました。ちょっとヒートアップしちゃいましたね…。ちょっとお手つきが多かったです。

まだ漢字の認知力、そして、ひらがなの認知力も!足りないので冬休みの間に、もう一度復習してほしいと思います。

では、冬休みに少しリフレッシュして3学期のラストスパート、がんばりましょう!

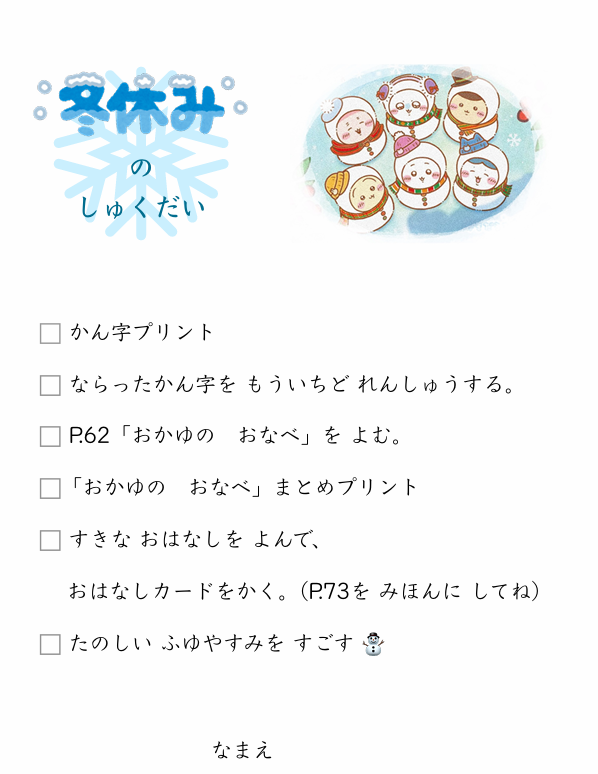

【冬休みの宿題】

冬休みの宿題プリントには入れていませんが、2学期に習った漢字を必ず復習しておいてください!(別の投稿で漢字練習用ウェブサイト載せておきます)

本を読んだり、ゲームをしたり、触れる機会を増やしてあげてください。漢字練習する時は、15分くらいまでがおすすめです!

【12月13日・オンライン授業・内容】

1時間目

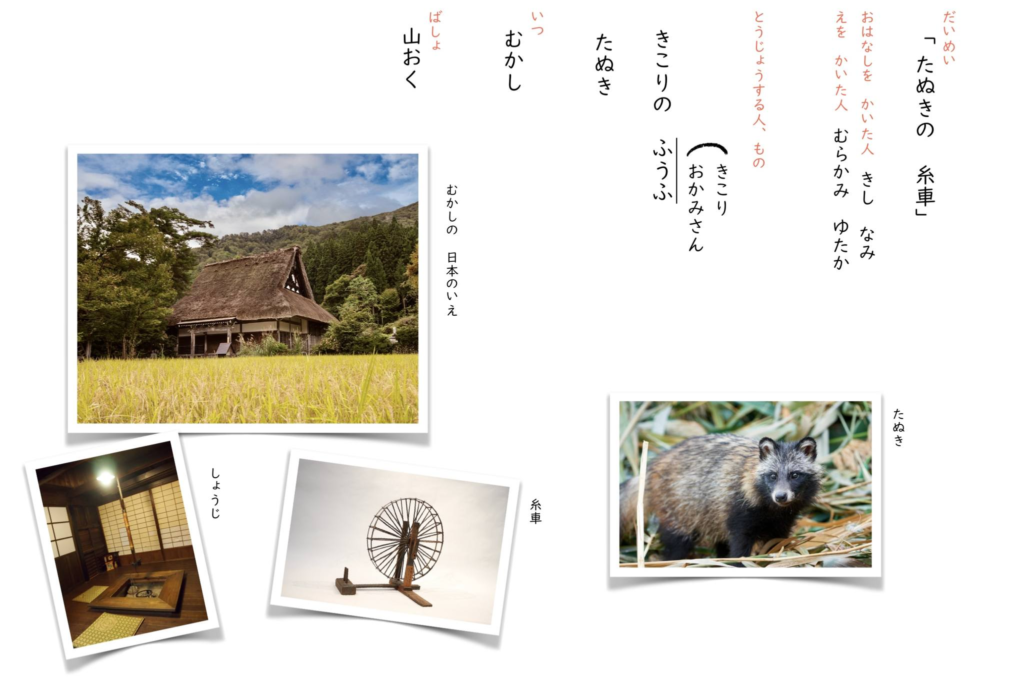

-「たぬきの糸車」

今日は、物語のまとめをするため、挿絵を見ながらお話の順序と場面ごとに何があったか確認をしていきました。

場面1「糸車をつむぐおかみさんをたぬきが見ている」(おもしろい気持ち)

場面2「たぬきがワナに引っかかる。でも、おかみさんが逃す。」(やさしい気持ち)

場面3「ふうふが山を下りたあと、冬の間たぬきが糸をつむぐ。」(びっくりの気持ち)

場面4「ふうふが山へ帰ってくると、たぬきが糸をつむいでくれていた。」(うれしい気持ち)

挿絵を見て、様子を説明することはできましたが、[どうして、そうなったのか]という質問には、なかなか答えられませんでした。

文中にも答えが書かれているのですが、見つけ出すことができず(または細かい描写を覚えていない)もう少し読解力が必要だなと思いました。

1年生は、物語の大まかな流れを掴むことはできるようになってきましたが、登場人物の気持ちの読み取りや出来事の原因や理由を文中から探すことは苦手なようです。

お家で読み聞かせや音読をするときに、感想を言ったり質問などをしてインタラクティブな活動にしてみると、もっと深い内容理解につながると思います。

もう少しお話を広げるために、いくつか問いかけをしました。

Q. たぬきは、どんなイタズラをしていましたか?

・家の中に勝手に入ってくる。

・家で暴れまくる。

・山に穴を掘る。

・野菜を盗んで食べる。

・障子に穴をあける。

・家でおしっこをする。

(すごいイタズラし放題のたぬきですね…。)

Q. おかみさんは、たぬきのことをどう思っていますか?

・最初は怒っていたけど、しょうじからのぞいて、おかみさんのマネをしている姿を見て、

「かわいいな」と思った。

Q. もし、自分の家にたぬきが来たら、どうしますか?

・遊んであげる。

・食べ物をあげる。

・面倒を見てあげる。

・おしっこがしたくなったら、トイレに連れてってあげる。

(みんなもおかみさんと一緒で、かわいいたぬきを見ると、イタズラされても許してしまうのかな?)

2時間目

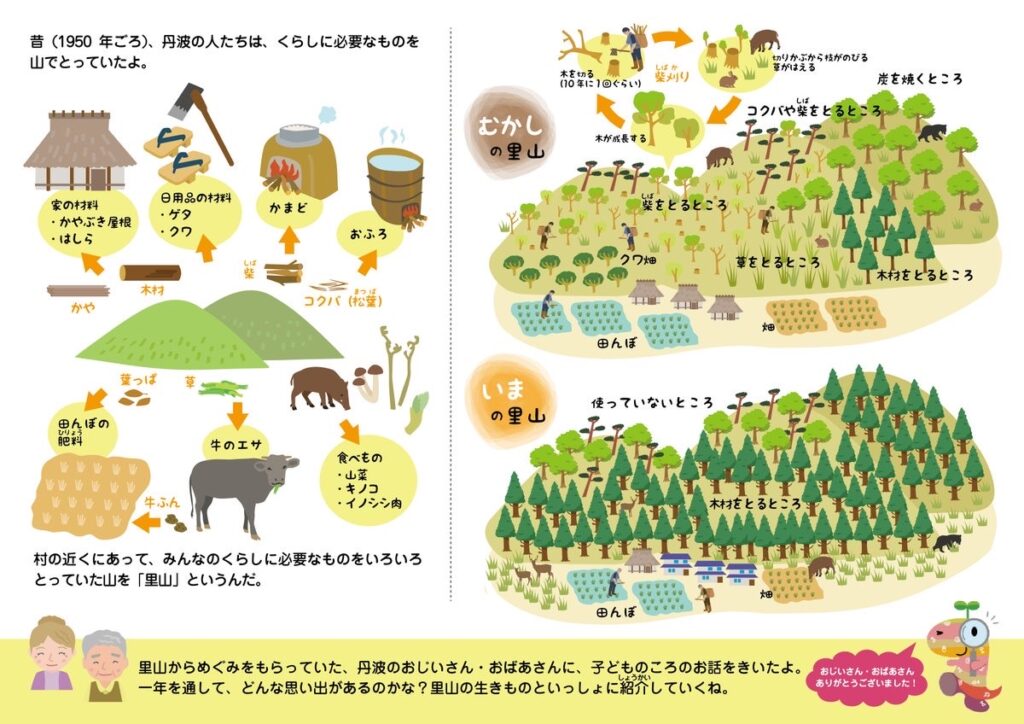

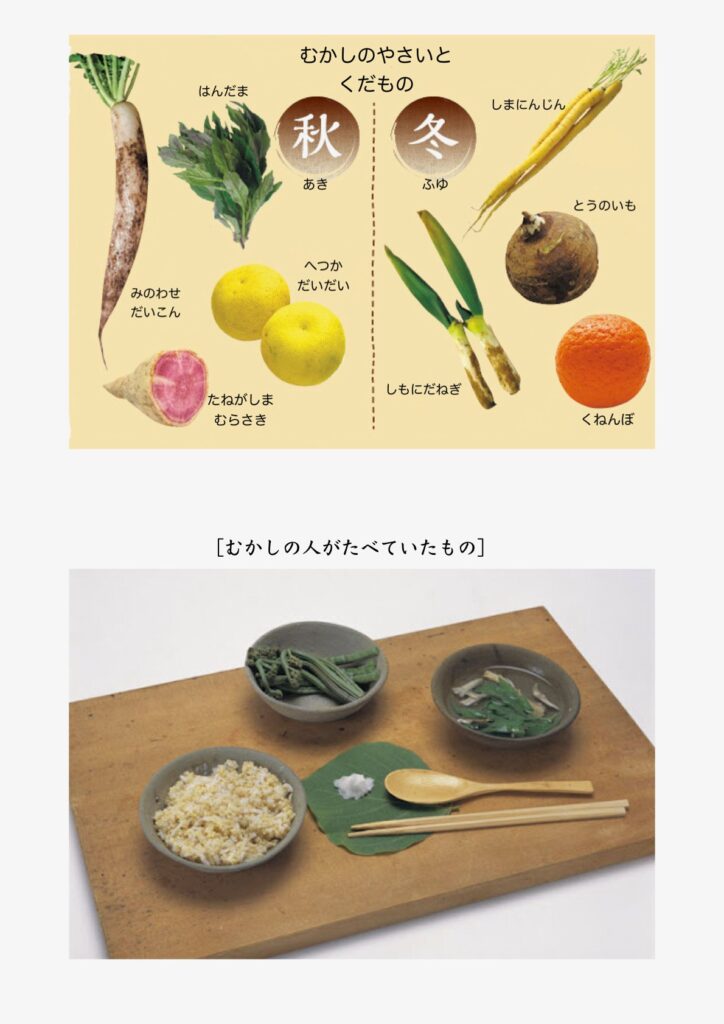

「たぬきの糸車」に出てくる[昔の暮らし]を知ってもらうため動画や絵を使って紹介しました。

昔の人は、どのように家事をしていたか。どのような食事をしていたか。山では、どのような暮らしをしていたかなど、知ることができました。

昔は電気がなかったので、火をたくさん使っていましたね。火を使うためには木が必要でした。昔は、きこりの仕事もたくさんあったのかもしれません。

山での生活は、ものが限られていたので食べ物も質素でした。

肉や魚もなく、たいてい山で獲れるものを食べていました。味付けは塩!

みんなは、肉がないとやだーっと言っていました…(笑)

田畑を耕す牛を見つけて、それを食べると言っている子もいました。でも、その牛は農作業を手伝ったり、フンが肥料に使われたりと貴重な存在でした。

[昔の暮らし]と[今の暮らし]比べると随分と変わりましたね。

みんなは、ぜったい今の暮らしがいい!と言っていました。

昔話には自分たちと馴染みのないものがたくさん出てきます。昔話を読むと、いろいろな物の名前、生活、歴史などを知る機会にもなります。1年生にも興味を持っていろいろな昔話を読んでほしいと思います!

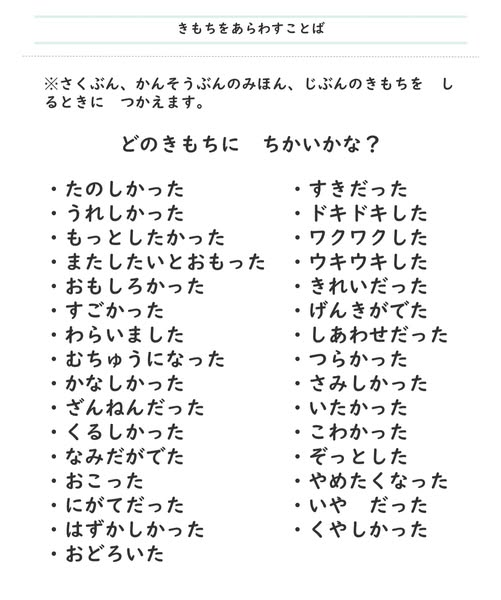

【気持を表す言葉】

作文や感想文を書くときに役立ててください![]()

【宿題】

①「たぬきの糸車」感想文

好きな場面や、気になった場面を選んで、理由を書きましょう。

どうして好きですか?どうして、気になりますか?自分の感じた気持ちを書きましょう。

②「たぬきの糸車」あらすじ 視写続き

③漢字プリント12月分続き

すべて、12月20日提出です![]()

【12月6日・対面授業・内容】

1時間目

「たぬきの糸車」

2学期最後の物語文は、とってもほっこりするお話「たぬきの糸車」です。

このお話は、設定が昔になっているので、馴染みのない言葉がたくさん使われていたり、現代とはまったく違った暮らしが描かれ、1年生にとっては、少し読みづらいかな…と思いましたが、子供たちは、登場人物の行動に注目しているようで「おもしろい話だった!」「この話、好き!」と、好印象でした。

[キーカラカラ]や[目玉がくるりくるり]など、おもしろい音の表現もあったり、お話から楽しい感じが伝わってきますね。

さて、お話は楽しんでくれているようですが、たくさん知らない言葉も出てくるので、新出漢字と語彙の確認をしていきました。

【漢字】糸車、目玉、村、白い、土間、音

【語彙】きこり、ふうふ、わな、やぶれしょうじ、ふきだしそうに、こわごわ、ふいに、ぴょこん

3時間目

「たぬきの糸車」設定確認

<でてくる人>

たぬき、おかみさん、きこり

<ばしょ>山おく(1年生によると、東京の山奥らしいです。奥多摩かな?)

<いつ>むかし

次に、昔の家の作りや道具など登場するものが、どんなものなのか画像などをみてもらいました。

少しは、物語の背景などを想像しやすくなったかな?と思います。

大体のお話の内容がわかった後、1番好きな場面を選んでもらいました。

みんな、最後にたぬきがうれしそうにぴょんぴょこ帰っっていく場面を選びました。

その場面で、たぬきと、おかみさんが何を言っているか想像してもらいました。

たぬき:「うれしい!」「あぁ、また来ちゃった~」「ばいばい」

おかみさん:「よかった、糸があって。」「ありがとうね。」「また、来てね~」

と、お互いのうれしいそうな気持ちが言葉から伺えました。

来週は、お話の面白さだけではなく、時代背景や昔の人々の暮らしも一緒に読み取っていきましょう。

【宿題】

①「たぬきの糸車」音読

②「たぬきの糸車」あらすじ 視写続き

③漢字プリント12月分続き

【11月29日・オンライン授業・内容】

1時間目

-じどう車ずかん 宿題発表!

・バン

しごと:荷物をはこぶ。

つくり:ふつうの車より、うしろのぶぶんがひろくて、たくさんものをはこべる。

・アイスクリーム・バン

しごと:アイスクリームをうる。

つくり:大きなまどがある。おんがくをならしておきゃくさんをよぶスピーカーがある。

・カーキャリヤー

しごと:車をはこぶ。

つくり:車をはこぶためにトレーラーがついている。

上のだんに車をつむために、タイヤがよこに出てくる。

・でん車 (授業で電車と自動車の違いを確認しました。)

しごと:人をはこぶ。ものをはこぶ。おきゃくさんが、けしきをたのしめる。

つくり:人がたくさんすわれるざせきがある。そとがよく見えるまどがある。

それぞれ、違った特徴の車を選んできてくれました。身近にあるモノの仕組みや働きなどを改めて知ると面白いですね。

-「カタカナを かこう」教科書38ページ

久しぶりのカタカナの練習でした。

今日は、カタカナの長音、促音、拗音の書き方を確認しました。

教科書に出てくるカタカナの言葉をみんなで発音練習しました。

とても上手に読めていました。

自分たちが知っている伸びる音や小さい音が入っている言葉を探して書く練習もしました。

みんな、ノートのマスの中にバランスよく書けるようになってきましたね!

2時間目

「どんなおはなしが できるかな」教科書40ページ

この単元では、挿絵に出てくる動物たちになったつもりでみんなと一緒にお話をつくるアクティビティをしました。

まずは挿絵に何が出てくるか確認し、お話のとっかかりをつくりました。

1年生には、まず「カラスさんが、どこかへ行きたいと言っています。」という始まりをもとにお話を繋いでいってもらいました。

きつねさん、うさぎさん、かめさん、くまさんが登場し、挿絵にあった「お城」について色々な脚色をつけることができました。私が想像した以上の物語ができました!(のちに「山の上の怖い城」という題名をつけました。)

今日はたくさん発話する場面がありましたが、1年生は、クラスで話し合いながら…という活動は、もう少し訓練がいりそうです。

グループ活動をするときは、自分の意見も大切ですが、相手の意見にも耳を傾けられるようになって欲しいと思います!

こちらが、1年生のつくった物語です。

「山の上のこわいしろ」

ある日、小さな村に すむ カラスさんが

「ぼく、どこかに いきたいな。どこか いいところないかな。」と、いいました。

ちかくにいた うさぎさんに おすすめを ききました。

「うーん、あまりわからないな。」といいました。

つぎに きつねさんに、ききました。

「山がいいよ。」といいました。

そして かめさんにも ききました。

「うみがいいよ。おさかなが たくさんいるよ。」といいました。

それから、くまさんにも ききました。

「おしろがいいよ。」といいました。

「おしろかぁ、どんなところだろう。」ちょっと気になるので、

うさぎさんに きいてみました。

「おもしろいところだよ。」

カラスさんは、おしろのことが もっとしりたくなりました。

くまさんに おしろに なにが あるかきくと、「おばけがいるよ。」といいました。カラスさんは、ちょっと こわくなってきました。

そこで 村いちばんの ものしりの かめさんに おしろのことを ききました。

「おしろには、まじょがいるよ。ミイラもいて、わながたくさんしかけてある。」

そういわれると、もっと こわくなってきました。

おしろに いったことがある きつねさんに きくと、

「むかし、王さまが すんでたけど、いまは ほうせきやドレスがかざってあってギフトショップもあるよ。おばけは、ハロウィンのときだけだよ。」と、おしえてくれました。

「ひょっとして、テーマパークなのかな。」とカラスさんは、おもいはじめました。

「でも、ひとりでいくのは、ちょっとこわいなぁ。」

カラスさんは、うさぎさん、くまさん、きつねさん、かめさんを

さそっていくことにしました。

みんな「いいよ。」といってくれました。カラスさんは、ほっとしました。

かめさんは、アーチャーなので、ゆみで こわいものからまもってくれて、うさぎさんは、ギターリストなので、すてきな音色で まじょをだまし、くまさんは、ドラマーなので、大きな音でおばけをおいはらいます。

きつねさんは、きんにくもりもりなので、すでで なんでも やっつけてくれます。

みんながまもってくれるので、カラスさんは、おしろに いく ゆうきが わきました。

おしろで アドベンチャーのたいけんをしたあと、くまさんと、うさぎさんが「じゃあ、かえろう。」と、いいました。

カラスさんは、ギフトショップによって キラキラした石をかってかえりました。

みんなでいっしょに おしろにいけて とてもたのしい おでかけになりました。

カラスさんは、またいっしょに おでかけしたいなとおもいました。

【11月29日・宿題】

①「たぬきの糸車」お母さんの読み聞かせ。

②「たぬきの糸車」あらすじ 視写 (12月20日提出)

別の投稿で添付したあらすじを写してくだい。

③漢字プリント12月分 (12月20日提出)

【11月22日・オンライン授業・内容】

1時間目/2時間目

「じどう車 くらべ」

本単元を読む前に…質問!

「どんな車を見たことがありますか?」

・バス ・タクシー ・救急車 ・乗用車(スズキ、トヨタ、フォードetc.)

今回の単元は、みんなの身近にあるものが題材になっており、自分の経験に照らし合わせることができ、とても扱いやすい教材になっています。

前回の「うみのいきもの」同様、3種類の例を取り上げわかりやい説明文の構成で

[問いかけ→説明]が繰り返され、文の組み立てがシンプルで読みやすい教材です。

まず範読をし、どんな自動車が出てくるか確認しました。

バス、じょうよう車、トラック、クレーン車が出てきました。

みんなにどのじどう車が好きだったか、どうして好きなのか聞いてみました。

・バスが好き!

理由:「大きくて人がたくさん乗れるから。自分がよく使うから。」

・じょうよう車が好き!

理由:「小さくて、かっこいい。7人乗りが好き。」

・クレーン車が好き!

理由:「モノをつり上げたり、まわったりするから。足がついていて、おもしろい。」

という意見でした。

次に説明文の内容をよく理解するために、大事な言葉や文が見つけやすいよう、キーワードとなる言葉「しごと」と「つくり」に印をつけてもらいました。

それぞれの自動車の説明がパターンになっており、いつも問いかけが苦手な1年生も、今日は文章から大事な事柄を探し出すことができました。

・バス、じょうよう車

【しごと】人をのせて はこぶ

【つくり】ざせきのところがひろい。大きなまどがたくさんある。

・トラック

【しごと】にもつをはこぶ。

【つくり】ひろいにだいがある。タイヤがたくさんついている。

・クレーン車

【しごと】おもいものをつり上げる。

【つくり】じょうぶなうでが、のびたり、うごいたりする。車たいがかたむかないように、しっかりしたあしが ついている。

最後に単元に出てくるじどう車以外にどんなものがあるか動画でみました。

「カーキャリアー」という、とてもかっこいい働く車を見ました。

トラックのような[しごと]、ちょっとクレーン車のような[つくり]があったり面白い車でしたね。

みんなの気になる車、紹介したい車はありますか?

自動車図鑑を作る宿題を出していますので、来週みんなと共有したいと思います。

みんながどんな車を選んでくるか楽しみにしています!

【11月22日・宿題】

①「じどう車くらべ」音読

②「じどう車くらべ」ワークシート

しごと・つくりをまとめる。

③じどう車ずかん

好きな車を選んで紹介しましょう。来週のオンラインでシェアします。図鑑ができた人は、写真かスキャンしたものをメッセンジャーまたはメールで送ってください![]()

④漢字プリント(出来ていない分)

②と③の宿題は、添付したファイルをプリントして使ってください。

プリントできない場合は、国語ノートを使って書いてください。

【11月15日・対面授業・内容】

1時間目

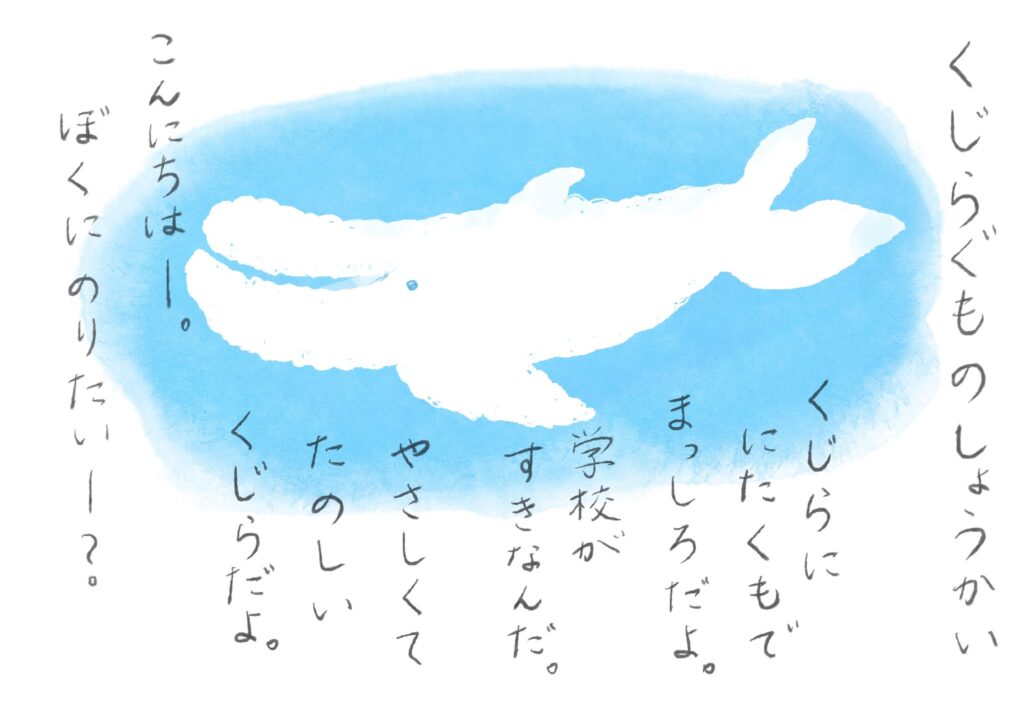

-「くじらぐも」

今週は、登場する子どもたちの目線で物語の理解を深めていきました。

物語の読解では、文章の読み取りも大事ですが、より一層理解を深めていくために登場人物に共感したり、場面ごとの状況を想像することも必要です。

「くじらぐも」と出会った時、1年2組の子どもたちは、どんな気持ちだったかな?どんなことを言ったかな?

自分だったら、なんと言うかな?

と、質問を投げかけてみました。

「こんにちは。」「待って~」と声をかけ、くじらぐもを歓迎する嬉しい楽しい気持ちがあったり、中には、「何も言わない。反応しない」という塩対応の子も?

今の世の中には、くじらぐもよりも、もっと魅力的なものが溢れているのでしょうか…ちょっと悲しかったです(笑)

では、1年2組の子どもたちは、どんな反応をしていたでしょうか。文中から、探し出しました。

「おうい」「ここへ おいでよう。」など、物語の中ではみんな興味を持ったり、歓迎している様子を読み取ることができましたね。ここで、もう一度カギ括弧の使われ方の説明もしておきました。

物語文では、自分の想像力や共感力を伸ばすチャンスです。普段から、いろいろなお話を読んだり聞いたりして、家族と感想を共有してみましょう。「それは、変だね。」「私だったら、そうしない。」などツッコミでも良いと思います。何かに対して意見を持つことは、コミュニケーションのきっかけになり、アウトプットの練習になります。

いろいろなお話を読み表現力を高めていきましょう。

3時間目

-「かん字のはなし」

授業や宿題でたくさんの漢字に触れるようになりました。

この単元では、漢字を単なる暗記として覚えるのではなく、成り立ちを知ることで、漢字の面白さに気づき、楽しみながら習得していってもらうことが目的です。

これまで、ただの線の組み合わせだった漢字が成り立ちを知ることで「この漢字の元の絵はこれ?」「こうやって漢字ってできたんだ!」という気づきがたくさん生まれたのではないでしょうか。

-「まちがいをなおそう」

板書や視写を通して書くことに慣れてきましね。上手に書き写しができるようになってきましたが、たまに句読点を忘れたり、間違ったひらがなを使ったりしてしまうことがあります。書いているときは気づきにくいので、書いた後に確認する癖をつけましょう。

今日は、ワークシートを使って、文の添削をしました。文を読んでみて、どこか変だけど、どこかな~?と迷っている様子でした。特に助詞(は、に、を、へ)は、正しく使い分けをするのが、まだ難しいです。普段、私たちが話している日本語は、助詞が抜けていることが多いので、1年生が助詞を習得するには、普段からの読み聞かせ、そして音読あるのみです。皆さん、親子で頑張りましょう!

【宿題】

①まちがいをなおそうプリント(授業で配りました)

②漢字プリント11月分続き

③「えびす塾運動会の思い出」の絵を描く。(絵に吹き出しなどを書いてもいいです。)

運動会に参加していなかった子は、かわりに秋の思い出(Bonfire, Halloween, Half-termなど)の絵を描いてください。

④「じどう車くらべ」読み聞かせ。感想や意見なども交換してみてください。

【11月1日・対面授業・内容】

1時間目

今日はハーフターム明けのダラけた気持ちをすこーし引き締めるため「上上右左下下たいそう」というリズム体操を始めにしました。眠そうな時、または元気がありすぎる時にやってもらっています。お家でもリフレッシュしたい時にやってみてください。(右と左を覚える練習にもなりますよ〜)

-漢字ちからだめし

これまでに習った感じをランダムに出題しました。全体的に自信を持って書けるものは10個程度かな~?という感じです。

音読や視写を通して認知力を高めていきましょう!

-「くじらぐも」

設定の確認。

<とうじょうじんぶつ>

・一年二組の子どもたち

・先生

・くじらぐも

<どこ>

学校の運動場

<いつ>

4時間目(ランチの時間くらい)

3時間目

「くじらぐも」

段落分けをし、今日は1~2段落を音読してもらいました。

新しい語彙や漢字で、よく引っかかるのでお家での音読もっと頑張ってほしいと思います。

本文や挿絵を見ながら「くじらぐも」って、どんな性格かな?と、想像してみました。

<くじらぐもの様子や性格>

・くじらに似た雲

・まっしろ

・学校が好き

・子どもたちに「こんにちは」と言っている。

・子どもたちに「乗りたい?」と聞いている。

・やさしい

・たのしい

本文には書かれていない部分も想像して付け足すことができ素敵だなと思いました。

次回は、子どもたちと先生の様子を読み取っていきます。

【宿題】

①「くじらぐも」音読

②「くじらぐも」視写続き(11月15日提出)

③漢字練習プリント11月分

【10月18日・対面授業・内容】

1時間目

今日から、教科書(下)に入りました。

どんな単元を勉強していくのか、みんなと一緒に教科書をパラパラっと見てみました。

「くじらぐも」「おかゆのおなべ」「たぬきの糸車」「どうぶつの赤ちゃん」など、挿絵を楽しそうに見ている様子が伺えました。みんなは「どうぶつの赤ちゃん」が気になったようです。読むのが楽しみですね!

漢字もたくさん出てくるなぁ~という気づきもありました。

みんなには、これから自分で見通しを立てて漢字の練習も頑張ってほしいと思います。

今週から「くじらぐも」の単元を学習するので、

読み始める前に新出漢字を確認していきました。

子ども 空 先生 男の子 女の子 手 天 青い

いきなりたくさんの漢字が出てきましたね~

3時間目

「くじらぐも」

新しく耳にする語彙がたくさんあるので、イラストを使いながら語彙を確認し、範読をしました。

物語の流れをわかりやすくするため、出てくる言葉に合わせて体を動かし表現しました。

登場する子供たちになりきって、体操したり、「お~い」と声を出したり、くじらぐもに乗ったりしました。物語の世界に入り、1年2組の子供たちが体験したことを少し味わえたかな?と思います。

この単元では、登場する子供たちを自分と置き換え、「くじらぐもとの出会い」という不思議な体験を通して生まれた行動や言動を読み取っていきます。(または自分だったら、どうする?など)

想像を掻き立てるファンタジー作品。これから、みんなの意見を聞いていくのが楽しみです!

【宿題】

①「くじらぐも」音読

読めない漢字に読み仮名を書いておきましょう。(新出漢字には、自分で読み仮名を打たせました。)

②「くじらぐも」視写(11月15日提出)

【10月11日・オンライン授業・内容】

1時間目

「うみのかくれんぼ」

紹介されている生き物と内容のおさらいをしました。

・はまぐり

すんでいる場所:砂の中

かくれ方:強い足で、もぐってかくれる。

・たこ

すんでいる場所:海の底

かくれ方:まわりと同じ色になって体をかくす。

・もくずしょい

すんでいる場所:岩のちかく

かくれ方:海藻などをつけて変身する。

[問いかけ]

Q. どうして、はまぐり、たこ、もくずしょいは、かくれますか?

-大きな魚や生き物に食べられないようにかくれている。

たこは、獲物を取るためにかくれたりもする。

今日は、はまぐり、たこ、もくずしょいがどのように隠れているか動画で見ました。

うみのいきものは、本当にかくれ上手ですね!動画からも、たくさんの驚きがありました。

それぞれの生き物が、知恵を使って違ったかくれ方をしていることがわかりました。

他には、どんな生き物がどんな隠れ方をしているでしょうか?宿題で見つけてきてください。

みんなが、どんな生き物を探してくるか楽しみにしています。

2時間目

「かずとかんじ」

身近な物の数え方を漢字を使って、練習しました。

日本語には、たくさんの物の数え方があり、漢字の読み方もそのたび、変わります。

教科書では、つ、ひき、まい、ほんなどが紹介されていました。

授業では、「物が変わると数え方が変わる・漢字の読み方も変わる」というルールを学んでもらいました。

数の数え方は、生活の中で繰り返し使い慣れていきましょう。

【宿題】

①海の生き物紹介

自分で見つけた面白い海の生き物を一つ紹介しましょう。

[なまえ、棲む場所、どのように隠れる/または、獲物を取る]をノートにまとめましょう。写真や絵をつけてもいいですよ![]()

![]()

![]()

②「うみのかくれんぼ」視写続き(来週、提出)

③漢字プリント続き(来週、提出)

-うみのいきもの参考リンク

【10月4日・対面授業・内容】

1時間目

-漢字学習

2学期から、教科書に少しずつ漢字が登場し始めました。

お家でも宿題で漢字練習を頑張ってくれています。

今日は、ただ書き写すだけの練習はぜず、線や形をしっかりと見て漢字の認知能力を高める授業をしました。

新出漢字「大」「小」を形として捉え、他の漢字と混ざった表から探してもらう[かんじ数え]や、

止めやはらいを感覚的に意識できるよう[空書/くうしょ]、文字通り空中で(自分の頭でイメージしながら)漢字を書く練習をしました。

3時間目

-「うみのかくれんぼ」

今日から新しい説明文の学習に入りました。

まず、教科書の海の写真を見ながら、海にはどんな生き物が棲んでいるか聞いてみました。

たこ、かに、さかな、さめ、くらげ、かい、えい、ふぐ等、知っている生き物の名前がたくさん出てきました。

では、この説明文には、どんな海の生き物が出てくるでしょうか?範読をして、登場する3つの生き物[はまぐり、たこ、もくずしょい]を確認しました。

この単元では、「なにが」「どこで」「どんなようすで」「どのようにして」のパターンで文章が構成され、説明文としては、とても読みやすくなっています。

今日は、この4つの問いの答えを教科書から探し出しワークシートにまとめてもらいました。

みんなクイズ感覚で答えを文章から探し出し、見つかった時は嬉しそうにしていました。

次回は、3つの生き物を比較し、どのようなところが違うか文章から読み取ります。そして、海には他にどのような生き物が隠れているか、どのようにして隠れているか紹介していきます。

【宿題】

①「うみのかくれんぼ」音読

「大」「小」新しい漢字の使い方を覚えましょう!

②「うみのかくれんぼ」視写(10月18日提出)

③漢字プリント続き

![]() 漢字練習のコツ

漢字練習のコツ![]() (ひらがな、カタカナも??)

(ひらがな、カタカナも??)

今日、みんながどのくらい漢字を習得しているか見てみましたが、漢字を知っていても言葉とリンクできていないことがわかりました。

漢字単体だけで練習しても使い方がわからないので、言葉や文章の中に入れて練習してみてください。読みは音読で鍛えられます!

(例)十がつ 大きな木 小さくきる

【9月27日・オンライン授業内容】

1時間目

-「やくそく」

今日は、物語の残りの場面、ケンカをしていた三匹に木が声をかけるところから、最後まで読みました。

後半の場面では、三匹にどのような気持ちの変化があったでしょう。

範読を聞いてもらい、問いかけをしていきました。

・問いかけ①ケンカをしていた三匹、どうして木の上に登ることになったのかな?

-答え:木が「みんな、もっと上までのぼって、そとのせかいをみてごらん。」と言ったことで、三匹はケンカをやめ、言われた通りにのぼっていきます。

・問いかけ②:三匹が木の上で気づいたことは何かな?

-答え:林、ひろい空、海(が、あることに気づいた。)

・問いかけ③三匹がした「やくそく」は何かな?

-答え:からだがちょうにかわったら、みんなで海のむこうへとんでいく。

葉っぱの上でケンカをしていた三匹のあおむしたち、小さな世界から大きな世界へ出たことで、新たな気づきがあり3匹とも同じ気持ちになり、最後は「やくそく」をすることとなりました。

とっても素敵なお話でしたね。みんなの好きだった場面はどこですか?来週の授業で聞かせてくださいね。

2時間目

「カタカナをみつけよう」

イギリスに住む私たちにとって、カタカナで表記できるものは日常に溢れています。

しかし母語が英語となると外来語を日本語の発音にあてて読むことは、結構難しいようです。

そのためにも、早いうちから(英語に染まってしまう前に)身の回りのカタカナ言葉を使って発音を習得し、カタカナ表記の言葉に慣れていくことが大切です。

今日は、教科書に載っている詩を読み、ひらがなと区別しながらカタカナ言葉を探してもらいました。

少しだけですが、似ているカタカナの書き方[シ]と[ツ]のコツを教えました。

他にも似ているカタカナがあるので、練習するときは、それぞれの形や線、バランスをよーく見てから書きましょう。

【宿題】

①「やくそく」好きな場面の感想をノートに書く。

書き方は下に例を載せていますので参考にしてください。

②「カタカナをみつけよう」詩を読む。上手に読めるようになったら、ラップみたいにリズムに乗って読んでみてね。

③残っている視写、漢字プリント

【9月20日・対面授業・内容】

1時間目

-「やくそく」三匹のあおむしが出合う場面

まずは、お話の確認をもう一度するため音読からはじめました。

読み手、聞き手のルールを確認し、段落ごとに1人ずつ読んでもらいました。

今日は、聞き手としての姿勢がよかったです。お友達が間違っても忍耐強く見守って聞く姿勢が見られました。

読み手も、リズムよくはっきりとした口調で読めるよう、日々の練習に励んでほしいと思います!

この単元では、音や様子を表す言葉がいくつか出てきます。

今日、音読した部分から、どこに書いてあるか探し出し線を引きました。

「むしゃむしゃ」「もりもり」と、食べる様子を表す言葉がありましたね。

あおむしたちが一生懸命たくさん食べている様子が伝わってきます。

今日は、良い機会なので他に、どんなオノマトペがあるか紹介をしました。

オノマトペの表現をよく知ってもらうため、実際にモノに触れたり、音を聞いたりしながら感覚を味わってもらいました。

ふわふわ(綿)

とげとげ(鋭い葉っぱ)

つるつる(磨かれた石)

ぼろぼろ(破れた布)

きらきら(スパンコール)

ざらざら(紙やすり)

ぺらぺら(紙)

ぱりぱり(ポテトチップス)

モノによっては、パリパリでもあるがカリカリでもある…と、一つ以上のオノマトペで表すこともできましたね。

日本語には他の言語と比べてオノマトペがたくさんあります。(4,500語以上あるそうです!)

日常的にも感覚的なものを具体的に説明する際によく使われています。料理のレシピにもよくありますよね。「トロトロになるまで…」「カリカリにあげる…」など。

1年生にも、実際に使って日本語のオノマトペの楽しさを知ってほしいと思います。

3時間目

「やくそく」の文中には、たくさんカギ括弧が出てきます。

1年生は、[誰が・何を言っている]か、まだ読み分けができないので読みやすいよう、登場人物ごとに色をつけていきました。

黄色→黄色のあおむし。赤→ピンクのあおむし 青→青のあおむし みどり→木

色で分けた後、もう一度三匹のあおむしが出合う場面を確認しました。

この場面では、会話文から3匹が言いあいをしていることがわかりましたね。

文中にも「おおげんか」という言葉が出てきます。

そして、ここで3匹が感じている気持ちは「おこっている」と、知ることができました。

さて、この後、あおむしたちはどうなってしまうのでしょうか?喧嘩をしたまま?それとも…?

お家で次の場面を読んで確認してみましょう!

【宿題】

①「やくそく」音読4〜6の場面(P.105 8行目〜P.107 8行目)

カギ括弧の部分に気をつけて読みましょう。

②視写続き

③漢字プリント9月分続き

+10月分を投稿しておきます。

9月分が終わった人は、次の漢字を練習し始めてください。習っていない漢字が含まれている言葉は、ひらがなで大丈夫です。

お手数ですが、ちゃんと書けているか(適当にやってないか…)確認してあげてください。

【9月13日(オンライン) 授業内容・宿題】

1時間目・2時間目

「やくそく」

2学期、1番初めの物語の学習に入りました。

本単元では、場面の様子や登場人物の行動などに着目し、内容の大体を捉える力を身につけていきます。

まずは、お話の感想をみんなに聞いていきました。

「やくそくをしたところが、好き。」

「最後に友だちになったところが好き。」

「みんなで海を発見したところが好き。」

1年生は、特に感動シーンが心に残ったようです!

さて、物語を読み深めていく前に、設定を確認し板書していきました。

-だいめい・「やくそく」

-かいたひと・こかぜ さち

-どこ・木のはっぱの上

-いつ・あるとき(朝か昼。または朝ごはんの時)

-だれ・あおむし三びき、おおきな木。

今回は、「だいめい」という言葉を使ったり、作者(物語を書いた人)の名前にも注目してもらいました。

いつの出来事かは、教科書には「あるとき」としか書いていません。挿絵などから「いつ」だろうと想像したところ、おそらく朝か昼、朝ごはんの時かな?ということでした。

あおむし三びきについても、挿絵から緑と青は男の子かな?ピンクは女の子かな?と想像したり、カギ括弧の話し方から性別を見分けたりと推測しました。

そして、物語のミソとなる題名の「やくそく」という言葉の意味をみんなに聞いてみました。

小指を出してジェスチャーしてくれたり、「パパとすること」など教えてくれましたが、言葉にして説明することは難しかったようです。

自分たちの体験から感覚的には理解しているようでした。

今日は、私の体験などを例に出して、言葉にするとこうなるよと伝えました。

[やくそく]は、やぶってはいけない、大切なこと。

(やくそくをやぶることは…ダメなこと。やぶられると悲しくなる…。など、果たせなかった時のリスクもあり大事なことだとわかりましたね。)

そういえば、私と1年生の「やくそく」もありましたね….[お互いにリスペクトする]という、や・く・そ・く(フフフ♡)

来週からは、物語を場面ごとに詳しく読んでいきます。

最後の段落まで学習した後に、このお話を通して「やくそく」の意味をもっと理解してくれたらと思います。

【宿題】

①「やくそく」音読 1〜3の場面(今日、教科書に段落の番号をつけました。)

ひらがながスムーズに読めるよう、お手本(お母さんの読み聞かせや動画)を聞いてシャドーイングしましょう!

②「やくそく」視写続き(10月4日提出)

③漢字プリント9月分続き

今日出てきた「木」を必ず練習しておきましょう!

【9月6日(対面) 授業内容・宿題】

1時間目

2学期、第1回目の授業は「いちねんせいのうた」を読み、授業のリズムを取り戻すことから!

1学期に学んだ音読・朗読の仕方をおさらいしながら読んでもらいました。

①読む時は背中を伸ばして前を向く。

②大きくはっきりとした声で読む。

③他の人が読んでいる時は目で追いながら、ちゃんと聞く。

夏休み明けで、調子がなかなか出ませんでしたね〜

ひらがなも、ちょっと抜けちゃてるな…という感じでした。

2学期、気を引き締めて!たくさん読んで音読・朗読の質を上げていきましょう。

みんなで音読をしたあと、この詩の書き方で何か気づくことがあるか聞いてみました。

すると、ひらがなではない「何か」がありましたね!

そうです、「漢字」です。この単元では、【一】という漢字に出会いました。

さっそく、漢字の意味と読み方を確認し書く練習を始めました。

書くときに大切なことは、適当に書かないことです。

文字は書いたあと、その書いた文字が読めないと意味がありません。これから、カタカナに似ていたり、点があったりなかったり、線が何本もあったり、様々な漢字を習います。音読と同じように自分で意識して丁寧に書くよう心がけましょう。

と…、初めから書き方についてあれこれ言いましたが、みんなの漢字への関心は結構みられたので、今日は【一、二、三、四、五】まで紹介しました。もっと、やりたい!という子もいて、習い始めの楽しさが伝わってきました。この気持ちを忘れずに、これからの漢字学習に取り組んでほしいと思います。

3時間目

-ことばあそび

教科書P.100「ことばを みつけよう」

表に書かれているひらがなから言葉を見つける活動を通して、言葉さがしを楽しみながら語彙を広げていく単元です。これまでに一通り習ったひらがなをもとに、どのような言葉が隠れているか、パッと見てひらがなや語彙を識別できる認知能力もアップできる遊びです。

教科書の表から、いろいろな言葉を見つけることが出来ましたね。

最後に、自分たちで言葉さがし表を作ってもらいました。作る方も限られたマスの中に言葉を入れるのでゲームのようで面白いですね。

できた言葉さがし表は、日本人のお友達や家族と一緒にやってみください。

【宿題】

①「やくそく」読み聞かせ by お母さん

②「やくそく」視写(10月4日提出)

③漢字プリント9月分

出席していた子たちには、印刷したものを渡しています。

このプリントには習っていない漢字の練習の欄が出てきますので、そこはひらがなで書いてください。どうしても、漢字で書きたい子はチャレンジしてみてください。

お母さん用の宿題

<音読>

今週は、お母さんが見本になって音読してください。

今学期は、新しい言葉や漢字が次々と出てきます。

子供たちはひらがなも、まだ完璧ではないので、お家での読み聞かせの機会(インプット)を増やしてください。音読の課題以外の本も読めれば、もっと良いです!

お話を読んだ後、お子さんに質問をしてみてください。

「誰が出てくるの?」「何をしているの?」なんでもいいです。ツッコミでもいいです。なんでこんなことするの!?など…

内容の予習になり授業も取り組みやすくなります。

<漢字スタンプカード>

子供達にモチベーションを持って漢字練習してもらえるよう、スタンプカードを渡しています。20こ、50こ、80こまでいくとご褒美がもらえます![]()

マスターできた漢字に○をつけて、一定数貯まったら私がチェックします。お家でマスター(意味がわかる・読める・書ける)出来た時は、勝手に○をさせず必ず保護者の方が確認してからにして下さい!

お子さんと一緒にがんばっていきましょう〜![]()

【7月19日(対面) 授業内容・宿題】

1時間目/3時間目

「おおきなかぶ」朗読発表会

お家や授業で少しずつ練習してきた「おおきなかぶ」

今日の1時間目は、本番前のリハーサルをしました。

この朗読で1年生に身につけて欲しかったことは、「聞き手を意識する!」ということです。

普段の音読であまり意識していなかったこと、声の調子を変えて聞きやすくする、お話が盛り上がるように感情を込めて読む、読む体勢の見栄えを良くしたりと、たくさん気をつけるところがありましたね。

コミュニケーションをとる上で、どんな言語でも相手に伝わりやすいよう意識することは大切です。今回の朗読体験を通して発話することに自信を持ち、授業でも進んで発表してくれるといいなと思っています。

朗読発表会本番では、少し緊張しながらですが頑張って最後まで読むことができました!!

1学期の初めに比べ、長い文章もテンポ良く読めるようになってきました。夏休みの間に、苦手なひらがなをマスターし、このレベルがキープできるようお家でも本読みを続けましょう。

あっという間の1学期でしたが、後半は率先して手を挙げてくれたり、書くスピードがあがったりとみんなが少しずつ成長していく姿が見られました。

夏休みの間も1学期に習った事を忘れないように、旅行や遊びの間に少しずつ宿題をやっておきましょう。それでは、みなさん楽しい夏休みを過ごして下さい。また、9月に会いましょう。

![]() 夏休みの宿題

夏休みの宿題![]()

カタカナの練習が入っていますが、教材は自由です。

お家にあるドリルや、好きなウェブサイトを使ってもいいです。

幼児の無料カタカナプリント【ひらがな→カタカナ変換】|学習プリント.com

【7月12日 オンライン 授業内容・宿題】

1時間目

「おおきなかぶ」

今日は、もう少し物語の想像を広げ楽しむため、挿絵に吹き出しをつけてセリフを入れてみました。

・①おじいさんが種を植えている場面

「あまいx100 おおきなx100 かぶになれ!」ものすごいおじいさんの念が入っています…

②おじいさんがかぶを引っ張る場面

「わーっ、おおきい!!」意外と大きくなったかぶ…

③人間の助けを呼ぶ場面

「おーい、こっちきて!たすけてくださ~い!」敬語で丁寧にお願いします。

④犬を呼ぶ場面

「ワンワン!ワンワン!」あえて犬語で呼びます。

⑤犬が猫を呼ぶ場面

「にゃ~にゃ~、こっちにご飯があるよ。」フレンドリーに猫語+食べ物でつります。

⑥猫がネズミを呼ぶ場面

「ちゅう、ちゅう、ちゅう、チーズがあるよ。」安心させるため、ネズミ語+食べ物でつります。

・

単調に進むお話にちょっと味付けができましたね。登場するキャラクターにもちょっと近づけたように感じます。

セリフをつけた後に、朗読の練習をしました。

まだ少し引っかかるところがあるので来週の発表会までにスムーズに、そしてカギ括弧の部分を意識して読む練習をしましょう!

[は を へ]をつかおう

2時間目

くっつき言葉[は・を・へ]が文の中でどう使われているか、ルールや、読み方を学習しました。

「は」と「へ」は、いつもは言葉の中に入って、そのままの音で読みます。

でも、文の中に入れると「くっつきことば」となって、「わ」と「え」に読み方が変わります。

「を」は、言葉には使いません。文をつくる時だけ使い、そのままの音で読みます。

これは、日本語の文章を書く時のルールなので、覚えておきましょう。

ルールを確認した後、教科書78ページのうたの中で使われている「くっつきことば」を探し印をつけ、音の変化に気をつけながら音読をしました。

1年生のみんなは、これまでの音読で無意識的に「は」を「わ」と読んだりしていると思いますが、

文章を書く時は、間違いやすいので使い方を理解し正しく書けるよう今後の授業でも取り組んでいきます。

【宿題】

①「おおきなかぶ」音読

来週の朗読発表会に向けて気合い入れて練習![]()

②「おおきなかぶ」視写続き

③「は を へ」プリント

【6月28日(オンライン) 授業内容・宿題】

1時間目

「おおきな かぶ」

物語の内容と流れは前回の学習でわかりました。

さて、このお話には不思議なところ、ツッコミたいところがいろいろとあります。

今日は、文章に書かれていないお話の背景を想像してみました。

<問いかけと、1年生の考えた答え>

Q. かぶの種は一体どこからきたの?

・近所の人からもらった。

・マーケットで買った。

Q.「あまい あまい かぶに なれ。 おおきな おおきな かぶに なれ。」なぜ2回も言うの?

・2回言った方が、もっとあまく、もっと大きくなりそうだから。

Q. かぶは、どうしてあんなに大きくなったの?

・おじいさんが、毎日「あまい あまい おおきな おおきな かぶに なれ!」とお願いしたから。

・おじいさんが、お水と栄養をたくさんあげて、がんばって育てたから。

Q. 「うんとこしょ、どっっこいしょ」ってどういう意味?

・引っ張る時に言う言葉。力が入る言葉。

Q. 猫がネズミを呼んで来たけど、ケンカしないのかな?

・ともだちだから大丈夫。

・猫がネズミに猫パンチして来させた(脅して手伝わせた…?)

・ほんとは、猫がネズミを食べるかもしれない…

Q. 1番、力が強いのはだれ?

・おじいさん 3票 (わけ:体が1番大きいから。かぶに1番近いから。)

・ねずみ 1票 (わけ:1番最後に来て、かぶがぬけたから。)

みんなの色々な意見でお話に少し深みが出ました!

他にも登場人物がどんな会話をしているか、想像するともっと面白いと思います。

猫は、どうやってネズミに声をかけたのでしょうね~?

2時間目

文中にある「うんとこしょ、どっこいしょ。」に印をつけ、何回繰り返されているか確認しました。6回出てきます!

6回出てくる「うんとこしょ、どっこいしょ。」すべて同じ調子で聞こえるでしょうか?

みんなに聞いてました。

・1回目、おじいさん1人で言っている「うんとこしょ、どっこいしょ。」

・6回目、全員で言っている「うんとこしょ、どっこいしょ。」

この掛け声、同じように聞こえるでしょうか?

ちょっと質問がわかりにくかったので、みんなに協力してもらい1人ずつ人数を増やしながら掛け声を実際に言ってみました。

1人で言う「うんとこしょ、どっこいしょ。」

2人で言う「うんとこしょ、どっこいしょ。」

・・・5人で言う「うんとこしょ、どっこいしょ。」(ネズミさんはお休み)

人数が増えるとより大きく賑やかに聞こえますね。掛け声の違いを確認した後、朗読の練習をしました。

今日は、段落ごとの1人読みに挑戦してもらいました。みんないつの間に、こんなに上達したのでしょう…!それぞれ立派に読む姿勢が見られました。まだ少しサポートがいりますが読むことに自信がついてきたように思います。この調子で朗読発表会までゴー!

【宿題】

①「おおきな かぶ」朗読練習

お家の人の前で読んでみましょう!

「うんとこしょ、どっこいしょ。」の部分、少しずつ声の大きさをかえながら読みましょう。

②「おおきな かぶ」視写の続き

【6月21日(対面) 授業内容・宿題】

1時間目

-「おばさん と おばあさん」のばす音(長音)の発音の仕方

「おばさん」と「おばあさん」何が違う?

・字の並びで違うところは、「あ」が間に入っていました。

・読みで違うところは…?

また「あ」のところでしたね。

発音して違いがわかるところは、[ばあ]と伸ばすところでした。

口を閉じて「おばさん」「おばあさん」と言ってみると、音が伸びていることがよくわかりました。手を叩いて一緒に読むと拍が取りやすいですね。

教科書の詩の中で見つけられる伸ばす音に線を引きました。

-「おもちや と おもちゃ」

小さい音(拗音)の発音の仕方

「おもちや」と「おもちゃ」何が違う?

・字の並びで違うところは、小さい「ゃ」がついてました。

・読みで違うところは、「ちゃ」でした。

これも、口を閉じて言ってみたり、手で拍をとって読むと違いがわかりやすいです。

そして、また教科書の詩に小さい音(ゃ、ゅ、ょ)が使われているところに線を引きました。

最後に、イラストを見ながら他にどんなものに、伸ばす音、小さい音が入っているか確かめました。最近習った「ききょう」、毎日顔を出す「たいよう」、イギリスでは必須「ぎゅうにゅう」など、身近なものの中に、たくさん隠れていましたね!

3時間目

「おおきなかぶ」

単元の1限目ということで、まず登場人物の確認からしました。

でてくるひと/どうぶつ

・おじいさん

・おばあさん

・まご

・いぬ

・ねこ

・ねずみ

本単元では、1年生のみんなに声を出して物語を読む楽しさを知ってほしいと思います。このお話は読みやすいようにリズムよく段々と盛り上がっていく展開で書かれています。

今日の授業では、カギ括弧の部分に注目し聞き手を意識した読み方を練習してもらいました。

最初の段落のところには、

「あまい あまい かぶになれ。おおきな おおきな かぶになれ。」

と、おじいさんが言っています。

この繰り返されている部分は、おじいさんの想いが込められています。

ここは、ゆっくりと大きな声で読む工夫をします。

そして、「うんとこしょ、どっこいしょ」の掛け声は、かぶを力いっぱい引っ張ることを想像して、力みながら読みます。

練習では、実際に抜くフリをして転げなら読んでくれました(笑)

一学期最後の日に「おおきなかぶ」の朗読発表会をするので、お家でもテンポやカギ括弧の部分を気にしながら音読練習に励んでください。今日、学習した伸ばす音や小さい音[ゃ、ゅ、ょ]もたくさんでてきます。この単元を使ってスムーズに読めるようにしておきましょう。

【宿題】

①「おおきなかぶ」気持ちを込めて音読

②「おおきなかぶ」視写続き

③のばす音・小さい音プリント(言葉を読んでから書きましょう。)

【6月14日(オンライン)授業内容・宿題】

1時間目

「つぼみ」

音読:集中力を保つ癖をつけてもらうため、今日もリレー読みをしてもらいました。前回より少しスムーズに順番を回せたかなぁ…?と、思います。

先週の学習内容「問い」と「こたえ」のおさらいをし、今日は花の説明の部分がどこに書かれているか見つけ出しました。

まずは、[つぼみ]の説明が書かれているところに線を引きました。

そして、これらをワークシートにも書き写してもらいました。

・あさがお:さきがねじれたつぼみ

・はす:おおきく、ふくらんだつぼみ

・ききょう:ふうせんのような かたちをしたつぼみ

2時間目

今度は、それぞれの[はな]の様子を文章や写真から、探し出しました。

説明が書かれている部分に線を引き、ワークシートにまとめを書きました。

・あさがお:まるくてラッパのようなかたちをしている。

・はす:たくさんはなびらがあって、さまざまなほうこうにひろがっている。

・ききょう:さきがとがっていて、いつつにわかれている。

ききょうの段で「ふうせんのようなかたち」とあったように、様子を伝えるときに例えを使うとわかりやすいですね。文中にはありませんが、あさがおの花は、帽子や傘、ラッパなどの形に似ているなど、例えから様子を詳しく伝えることができます。

まだ、ひらがなを練習中なので書かれている部分を文中から目視でパッと見つけることは難しいようです。

初めての説明文で、どのように読めばよいか、まだ戸惑いがありますが、1年生の説明文の構成はパターン化されているものが多いので、この順序や構成に慣れていくと、どこに何が書かれているか予想がつくようになります。1年生の間は、そのパターンを見つけやすくするため、重要なところに線を引いたり、ワークシートなどを使ってわかりやすくまとめていきます。

板書の量も増えてきましが、みんな根気よく書いています!ひらがなの音や形がわかってくると次第にスピードも上がっていくので、おうちでの練習を続けて頑張ってほしいと思います。

最後に、いろいろな種類の花がつぼみから花を咲かせていく様子を動画で見ました。さまざまな動きや方法で花びらを広げていく様子がとても面白かったですね!ダンスをしているようにも見えました。花はいつ、あんなにたくさんのエネルギーを使って小さなつぼみから立派な花びらを広げているのでしょう。いつも不思議に思います。

【宿題】

①「おおきなかぶ」音読(視写開始前に読みましょう。)

②「おおきなかぶ」視写(7月12日提出)

文章が長いので、音読・視写ともに段落に分けたり、目標をお子さんと話し合って宿題を進めてください。

書くのが苦手な子は、自分で「今日は三行書く!」など、小さな目標を立てると書いた時に達成感があります。達成した時に褒めてあげると、調子に乗って次の行も書いてくれたりすることも…!?

あとは、宿題の時間を15分と決めたり、イヤイヤ・ダラダラやるより短い時間で宿題を進めていく、例えば「おやつの前に15分やろう!」という方法もあります。そして、おやつがご褒美になります😁

【6月7日 授業内容・宿題】

1時間目

-「よくきいて、はなそう」~ぼく、わたしの宝物紹介~

えびす塾が始まって少し授業にも慣れてきた頃ですね。

まだ対話的な授業をする機会がなかったので、今日は、自分の宝物紹介を通して相手を意識しながら[聞くこと][話すこと]を経験してもらいました。

自分の番じゃないと聞いていない、順番を待たずに話してしまうなど、まだまだ学ぶことが多い1年生。

聞き手としては、話している内容に興味を持ったり、質問してみたり、話し手としては、ちゃんと質問に答えたり、説明したりと、これから授業の中でスムーズな対話ができるよう意識してほしいと思います!

-「つぼみ」

今日から1年生にとって初めての説明文「つぼみ」の単元に入りました。

わかりやすい写真と、はっきりと分かれた3つの段落で、1年生にとっても読みやすい教材です。この単元でみんなに注目してほしいところは、「問い」と「答え」です。

この文型はこれから読んでいく「うみのかくれんぼ」などの説明文の基盤となります。

「問い」「答え」の文はそれぞれどんな特徴があるかなど、この単元を通して学んでいってほしいと思います。

本文を読む前にとっかかりとして生花(ゆり、あやめ、カーネーション)を実際に観察して、色、感触、匂い、つぼみなどを確かめてもらいました。

みんな興味を持って、よく観察していました。それぞれのつぼみを比べると、すべて違うという気づきもありましたね。

つぼみのお花を持ち帰ってもらったので、お家で水に差してどんな風に花が咲くか観察してみるのも良いでしょう。

3時間目

-「つぼみ」

教師が範読をし、本文に出てくる3種類の花を確認しました。

[あさがお、はす、ききょう]が出てきます。

そして、説明文の順序を明確にするためワークシートを使って、文の構成をまとめました。花ごとに「問い」と「答え」が短く連続して並べられていて、わかりやすい文章になっていました。

最初に「問い」= 質問しているところ。読んでいる人に聞いているところ。

を文中から探し出し印をつけました。

「これは、なんのつぼみでしょう。」と書かれていました。

まったく同じ問いが3つあることにも気づきました。

そして、問いに続き「答え」が書かれているところにも印をつけました。

「これは、〇〇のつぼみです。」と3種類すべて似ている文で書かれていました。

教科書では、「問い」があり、次のページに「答え」が書かれており、思わず「ジャジャーン!」と言ってめくりたくなります。知る楽しさを盛り上げますね。

お家で音読をする時も「問い」や「答え」の部分を工夫して読むと、もっと内容が面白くなりますよ。

次回は、それぞれのつぼみの説明の仕方を読み取っていきます。

【宿題】

①「つぼみ」音読 スラスラ読めるまで!

一気に読むことが苦手な子は、1行ずつ交代読みしたり、段落に分けて読んでみてください。

②「つぼみ」ワークシート②と③に

つぼみの絵と花の絵(上の段)を描きましょう。(下の段、’ようす’のところは何も書かない)

教科書の写真を見て描きましょう。

【5月24日 オンライン 授業内容・宿題】

1時間目

-ウォームアップ

うごきのことば(動詞)と、くっつき言葉「が」を使おう!

先週のおさらいとして、もう一度「が」の文型を確認しました。

<例文>

わたし[が]たべる。

くま[が]ねる。

順番を変えるとどうかな?「何が(主語)」が二つ並ぶとどうかな?

「たべる、わたしが」「くまが、わたしが」

読んでみると、やっぱりなんか変…という気づきがありました。

「何が」「何をする」の順に並べることで文がわかりやすくなりますね。

-「はなのみち」に出てくるくっつき言葉「が」をさがそう。

6こ見つけることができました!

「はなのみち」ばめん③

くまさんがりすさんに聞きに行った場面をみて、どんな様子が想像できるかみんなと考えました。

・Q.くまさんは、ふくろを開けた時、どのような気持ちだったのかな?

「かなしい」「おかしい」「ちょっと、こまった」という回答がありました。

・Q.くまさんとりすさんは、なんと言っているのかな?

くまさん「え?どこ、えーっ!」 りすさん「あら?あながあいている。」

本文では、くまさんが「あながあいていた。」と言っていますが、1年生は、りすさんが教えてくれていると解釈していました。

このように、よく観察してみると様子を深く知ることができますね。

挿絵や本文から登場人物の気持ちや様子を読み取ることで物語の世界が広がります。

3時間目

「はなのみち」ばめん④

最後の挿絵(春の訪れ)をみて、どんな様子が想像できるかみんなと考えました。

・Q.なにがありますか?なにがいますか?

いけ、おうち、はな

うさぎ、とり、たぬき、きつね、かえる、ちょうちょ

・Q. ばめん②と④の絵をみて気づくことはありますか?

木に葉っぱがついている。草が緑になっている。池に生き物がいる。

動物がたくさんいる。

そして、この二つの問いから、場面④はどんな季節か予想しました。

緑がたくさん…お花も咲いている…動物が外に出ている…あたたかそう…

そうです「春」です!

春の訪れを知った動物たちは、どう思ったのでしょうか。みんなと一緒に想像してみました。

「たのしい」「うれしい」「すごい」「うきうき」「わ~っ」

など、みんなの回答から動物たちが外ではしゃいでいる様子がよくわかりました。

最後に、本文のリレー読みに挑戦しました。

授業中、集中力が途切れやすい1年生。今日は、チームワークと称し一文ずつ順番にバトンタッチしながら読んでもらいました。1回目にしては、なかなか良かったと思います。役割が与えられると、ちょっと意識ができますね!

このリレー読みは、集中力をつけたり文章を目で追う習慣にもなります。お家で、全文読むのがめんどくさいな~という時にもおすすめです。

さて、1学期の始まりから伏線を張っていた「春」のテーマ。「はなのみち」でちょっとは回収できたかな…というところです。日々、新しい言葉に出会う1年生たちにとって、たくさんの言葉を一気に暗記することは大変です。特に「春」という形のないものを理解する際、「春=〇〇」と一つの訳で説明することはできません。1年生には、この多感な時期を利用して身体的に言葉を感じ取り表現力を伸ばしていってほしいと思います。

【宿題】

① P. 54~64「つぼみ」音読

②「つぼみ」視写(6月7日提出)必ず音読して音を理解してから始めてください。

③ 自分の[宝物(胸キュンするもの)]を用意する。

6月7日の対面授業に持ってきてください(持って来れないものは、写真や絵でもいいです。)

どうして自分にとって[宝物]なのか、授業で教えてくださいね![]()

【5月17日の報告(対面) 授業内容・宿題】

1時間目

「はなのみち」

1年生にとって初めての物語文、本格的な国語学習の始まりです!

この単元では、挿絵や文を対応させ想像を広げながら読むことの楽しさを覚え「だれが/どうして/どうなったか」の関係を理解し、物語全体の内容を正確に掴むことが目的です。

単元の1限目は、内容を読む前にまず場面1と2の挿絵を見ながら、登場するものや設定をみんなと確認しました。

-場面①

どこですか:くまのお家

だれがいますか:くまさん、とり

なにがありますか:ふくろ、ポット、箱、きいろいびん、オーブン(ストーブ)、ランプ

-場面②

なにがありますか/いますか:くま、とり、たぬき、きつね、うさぎ、木のお家、池

この二つの場面から、考えられる季節:秋(寒い季節)

理由:ストーブが赤い。野原が黄色。木に葉っぱがない。

場面の設定を確認した後、挿絵を頼りに、どんなことが想像できるか質問を投げかけてみましたが、みんな無言になってしまいました…。

「はなのみち」は、くまさんのとった行動や場面の説明があまり書かれていません。

・ふくろを見つけたくまさんは、友達のりすさんになんと言って聞きに行ったのでしょうか。

・落ちている種を見た動物たちは、なんと言っているのでしょうか。

・穴の空いた袋に気づいたリスさんは、なんと言っているのでしょうか…

本文を子供たちの想像力で表現づける余白が残されています。

1年生の語彙量が少ないということもありますが、自分の経験に重ねてみたり、聞いたことやイメージをヒントに状況を思い浮かべる発想力を育てていくことが課題だと感じました。

読解に必要な感性を育てるためにも普段から本の読み聞かせ、物事をじっくり観察することを習慣付けていきましょう!

3時間目

「ぶんをつくろう」

さっそく現在学習中の「はなのみち」に主語と述語を使った文型が扱われています。

音読の際に関係性が意識しやすいよう、今日は、主語と述語を繋げるのに必要な「が」と「は」を使った文の紹介をしました。

1年生には[くっつきことば]と教えています。語と語をくっつける大切なパーツです。

まずは、ワークシートを使って書き方を練習しました。

そのあと、[なにが][どうする]

[なには][どうする]

に当てはめて、例文を作りました。

-ぼくは、つくる。

-わたしは、たべる。

という、2時間目のゼリー作りの体験と重ねて書いてもらいました。

まだ、ひらがなを習い始めて間もないので今は書き写すことに集中させています。

これから、たくさんの文型に触れ、書き方を身につけていってほしいと思います!

【宿題】

①「はなのみち」音読

一つ一つの発音を丁寧に読む練習をして下さい。お子さんと行ごとに交代したり、会話文で役割を決めて読んだり、いろいろなバリエーションで音読を楽しみましょう![]()

![]()

②くっつきことば「が」と「は」プリント

書くときに言葉の意味を理解してから書きましょう!

【5月10日 オンライン 授業内容・宿題】

1時間目

「かきとかぎ」

えびす塾に入塾してから1か月が経ち、ひらがなの認知能力も少しづつ上がってきた1年生。

今日は、濁音と半濁音の発音と書き方を本単元を使って学習しました。まだ、語彙量が少ないので挿絵やイラストを活用し、どのような濁音、半濁音の言葉があるか見ていきました。

教師の範読を聞いたあと、濁点のついたひらがなを丸で囲み、濁音のないひらがなと区別してもらいました。そして、一つ一つ発音の仕方を確認していきました。

語彙のまとまりで読むと、まだ難しい子もいるようです。これは、練習あるのみです!お家での音読練習がんばりましょう!

音の違いが少しわかってきたところで、画像を見ながら濁音が[ある/ない]言葉どちらが聞こえるか当てるゲームをしました。

かき/かぎ

さる/ざる

ふた/ぶた

こま/ごま

からす/がらす

あし/あじ

みんな聞き分けできたかな~?

お家で濁音・半濁音の練習をする時は、言葉を声に出しながら書いてみましょう。

2時間目

「ねことねっこ」

続いて、小さい「っ」の入る音(促音)の書き方の学習をしました。

すでに「あさのおひさま」にも登場済みの促音、読んでいる時はそこまで意識はしていなかったと思いますが、読むときにコツがあります。

「ねこ」と「ねっこ」をどのように読み分けをするか、みんなにちょとしたテクニックを紹介しました。

-手拍子で音節をつくります。

[ね・こ]は、パンッ・パンッ (2回続けてたたく)

[ね・っ・こ]は、パンッ・グー(休み)・パンッ (1回たたく、休み、1回たたく)

習いたては、音節の休止の部分が短くなりやすく自分では「ねっこ」と言っているつもりでも「ねこ」に聞こえてしまうことがあります。促音が苦手な場合は、手拍子を使って練習してみましょう。

書く際にも、大きい「つ」と小さい「っ」が混ざらないように気をつけて書くことが必要です。まだ字の大きさのバランスが整っていない1年生は、ノートのマス目をよーく見ながら書きましょう。

【宿題】

①「かきとかぎ」「ねことねっこ」まとめプリント

②「かきとかぎ」「ねことねっこ」の詩を音読

③「はなのみち」視写続き

【5月3日(対面) 授業内容・宿題】

1時間目

「あさのおひさま」

今日の音読は、ゆっくり、はっきりとした口調で言葉のまとまりを気にしながら読むことを目標にしました。

一人一人読んでもらいましたが、人によって読み方が違いましたね。同じ音読の仕方は一つもありませんでした。

1年生のみんなは、知っている言葉を得意げに早く読んでくれました(練習の成果ですね!)全体的に少し早いペースで単調な読み方でした。

それでは、どのように読むとより魅力的に聞こえるでしょうか。みんなと考えました。

まず「おおきいな」や「のっこり」「ざぶん」など特に様子を表す部分に注目し、お日様の様子を動きなどを使って、表現しました。そうすると、抑揚が出てお日様や海の様子がよくわかるようになりました。

そして、このお日様は、朝に起き出してなんと言ったでしょうか?問いかけをしました。

お日様「おはよう!」

「おはようございます!」

「あさがすき!」

「いっしょにあそぼ」

「水遊び、しよう」

と、元気なお日様の様子をみんなと想像できました。

3時間目

「ことばあつめ」

宿題の言葉あつめの発表と、語彙力アップのための遊びをしました。

教師がお題を言うと、それにあったイラストカードを教室内で見つけてくるゲームです。

ものの一つ一つの名前(うさぎ、かえるなど)と、まとめてつけた名前(やさい、パンなど)とを使い分けて、探し出してもらいました。

<探すもの>

・動物

うさぎ、りす、ねこ、かえる、かたつむり、くま、たぬき、きつね、とり(ハト、ニワトリ、インコ)

・虫

ちょうちょ、ばった

・自然

木、花

・食べ物

たまご(ゆで卵、目玉焼き、卵焼き)パン(食パン、クロワッサン、バゲット)

やさい(だいこん、にんじん、きゃべつ、たまねぎ)

牛乳、オレンジジュース、お茶

・家にあるもの

カギ、ふくろ(紙袋、プラスチック袋、ゴミ袋)

・星

太陽、月

「どうぶつ」というお題では、カエルってどうぶつに入るかな?カタツムリはどうかな?など疑問も生まれましたね。

ニワトリのような家畜などは「どうぶつ」だけど、「たべもの」にも入るかもしれない…ですよね。

ただの言葉集めゲームでしたが、イラストカードでイメージされるものを演じみたり、大いに盛り上がりました。太陽って食べたら熱いかな?とか、みんな想像力に任せて勝手にいろいろやってくれます(笑)

間違って取ってしまうカードもありましたが、その都度新しい言葉を知るチャンスにもなりました。

特に低学年の間はイメージで言葉を覚えることが得意なので、日本語で説明などが難しい時は、イラストや動画などを使うことがおすすめです。お家でも語彙力アップ続けて頑張りましょう!

【宿題】

①「はなのみち」音読

②「はなのみち」全文書き写し(5月17日提出)

*次回の授業は、「はなのみち」ではなく、

P.40「かきとかぎ」P.44「ねことねっこ」をやります。

【4月26日 オンライン 授業内容・宿題】

1時間目

-ウォームアップ「あいうえおのうた」

「あさのおひさま」

音読の基本と土台を身につける単元です。ただ、並べられた文字を読むのではなく、音の響きやリズムを工夫して読んだり、読む速さなどに気をつけたり、「読むこと」を通して「場面の様子を表現する力」を伸ばしていって欲しいと思います。

本単元は太陽という誰もが日々目にしている題材が擬人化されユニークに描かれています。

一連目、おひさまが起き出してきたところは、どんな様子かな?

二連目の顔を洗うところは、どんなふうに洗ったのかな?

など、想像を膨らませてみました。

特に「のっこり」「ざぶんと」の音の響きから、どのような様子が考えられるか、絵や動作などを使ってみんなと表現しました。

「のっこり うみから おきだした」の部分は、ゆ~っくり海のベッドからお日様が顔を出すという表現でした。

「ざぶんと かおを あらったよ」の部分は、海にあるたくさんの水で豪快に顔を洗う表現でした。

挿絵にも注目し、どんな色が使われているか。みんなの知っているお日様の色ってどんな色?と、問いかけてみました。赤、黄色、オレンジ、ピンクなど、お日様の色って一つじゃないことに気づきましたね。

まだ、言葉のリズムを掴んだりや語彙をまとまりに分けて読むことに慣れていないので、次回も引き続き「あさのおひさま」を使って音読練習をします。お家でも音読がんばってくださいね!

3時間目

「ことばをさがそう」

覚えた文字から「言葉さがし」をし語彙を広げていく単元です。

今日は、習いたてのあ行を使って、言葉集めをしました。

そして、探し出した言葉をノートに書き出してもらいました。「あ」から始まる言葉だけでもたくさん見つけられましたね!

あめ、あさ、いぬ、いろ、うま、うんこ(笑)、えき、えんそく、おに、おかあさん 等

みんな積極的に、知っている言葉を発表してくれました。他にもたくさん出てきそうでした!

一学期は、習った語彙と共に音節と文字との関係を気づかせることが目標です。読み書きに慣れるまでは、声に出しなら文字を書いて練習します。お家でも書く宿題をするときは、文字を声に出しながら綴りましょう!

【宿題】

①「あさのおひさま」音読

おひさまの様子を思い浮かべながら、ゆっくり読んでみましょう![]()

②「あさのおひさま」視写

宿題用ノートに全文を書き写しましょう。

③[あいうえお] または、好きなひらがなから一つ選び、言葉さがしをしましょう。見つけた言葉をノートに書き出しましょう。いくつ見つけられるかな?挿絵をつけてもいいです![]()

【4月5日 対面 授業内容・宿題】

1時間目

「はるがきた」

-音読

朝一番は、声出しの音読からはじめました。クラス全体で合わせて読むとバラバラなので、リズムを掴むためには少し時間がかかりそうです。お家での音読練習、続けて頑張ってほしいと思います。

1年生は、まだ音読することに慣れていません。新しい言葉や表現がたくさんあり、日本語のリズムや読み方に慣れるまで、まずは指差ししながら文章を追ってもらいます。授業中、教師やお友達が読んでいる最中も気が散りやすいので、指で追いながら読む癖をつけましょう!

-問いかけ・春ってどんな季節かな(そして、夏、秋、冬は?)

四季に関するイラストを使って、それぞれの季節のイメージに分けてもらいました。

・春

あたたかい。

花が咲く(チューリップや桜が見られる)

チョウチョや虫が出てくる。

うさぎ、とり、かえるなど動物がたくさん出てくる。

・夏

暑いから、海で泳げる。

岩場でカニや魚を見つけることができる。

かき氷を食べる。

夏祭りがある。

ひまわりが咲く。

・秋

木の葉っぱの色が赤や黄色に変わる。

動物や虫がドングリや木の実をたくさん食べる。

・冬

寒いから、手袋やマフラーをつける。

雪が降る。雪だるまを作って遊べる。

クリスマスがある。

不思議ですね。まだ6年ほどしか人生を過ごしていない子供達でも季節のイメージを持っているようです。最近やっと温かく過ごしやすくなったイギリスの春、存分に楽しんでほしいと思います。

3時間目

-「あいうえお」の発音練習

日本語の基本となる母音を口の形を意識しながら発声していきました。

低学年のうちから癖のない日本語を身につけるためにも大切な練習です。

日本語は、英語と違い一文字ずつ発音する言語ですが、言葉で綴ると違う音や伸びになることがあります。今日は「あいうえお」を様々なトーンで発声練習しました。

・あ →「あっ!」(気づき)「あーーーっ!」(驚き)

・い →「いっ!」(痛み)「い〜〜ぃっ!」(踏ん張り)

・う →「うー、うー、うー」(機械音)「うっ…」(苦しい)

・え →「え~」(拒絶、落胆)「えーーーっ!?」(驚き)

・お →「おぉ~」(感動)「おっ?」(気づき)「おぉ~、おぉ~」(お化けの声)

みんなの演技がとっても上手で、途中で演劇クラブかと錯覚しました…。

これから学習する促音(小さい「っ」)や長音(伸ばす音)も簡単すぎかな?と期待しちゃいます!

-「あいうえお」を正しく書こう

あ行の発音を確認した後、それらを正しく書く練習をしました。

まだ新学期が始まり2回目ですが、クラス全体的に適度な速さで書き写しができています。

縦書きの様式には、まだ慣れていないので、板書や宿題を重ねて正しくノートが使えるようにしていきたいと思います。

-「おんなじことばカードゲーム」

少し時間が余ったので、同じ言葉だけど意味の違う言葉たちのペアをつくるゲームをしました。未修得の言葉は、ひらがなの形を見て探し出すことができました。

日本語には、たくさんの同音異義語がありますね。これをトーンや文の内容で使い分けているのですから、日本語はなんとも不思議な言語だなと思います。1年生のみんなにも、こういった気づきから日本語の[おかしさ]みたいなところも楽しんでほしいなと思います。

【春休みの宿題】

①ひらがな練習(添付したすきるまドリルのリンクから印刷してください)

②P.20「うたにあわせて あいうえお」音読(スラスラ読めるまで)

③お母さんたちの宿題

日本語で子供に話す![]()

*ひらがな練習は、全体で見るとひゃーっ!となりますが、子供たちは、授業で5つくらいの言葉を5分ほどで書くことがすでに出来ていますので、少しずつ分けてやってみてください。(あいうえお順じゃなくても大丈夫です)

【3月29日 対面 授業内容・宿題】

1時間目

「どうぞよろしく」

新1年生、ドキドキしながらの第1回目の授業「いったい、これから何が始まるのだろう」という緊張した様子が見られました…。

初めての顔合わせ授業ということで、まずは「あいさつ」を使って少し声を出すことから始めました。

どんな挨拶がありますか?という質問には、「おはよう」「ありがとう」など、みんながすでに知っている言葉がいつくか出てきました。

「あいさつ」は、コミュニケーションや信頼関係を築く上でとても大切なツールです。

まだ、緊張してえびす塾に慣れていない1年生には、「あいさつ」を繰り返すことで日本語のリズムに慣れ、少しずつ自信をつけていってもらいたいと思います!

どうやって言ったらいいのかな…ちょっぴり恥ずかしいな…と思う人は、家族や仲のいいお友達と練習してみましょう。

挨拶の練習をしたところで、次はそれぞれの名刺を作ってもらい、お友達と交換して自己紹介をしてもらいました。みんな、教師の助けを借りず上手に名前を書くことができました。

名詞交換は、ちょっと戸惑いながらですが自分の名前を言った後「よろしくおねがいします。」と付け加えて、交換することができました。

2時間目のえびす塾全体での自己紹介でも、大勢の前で勇気を出して自分の名前を言えていましたね。素晴らしかったです!

3時間目

「はるがきた」

1年生が国語で学ぶ初めての教材です。

まだ自分から発話することに慣れていないので、気になるものが盛りだくさんの絵を見ながらどんなものが見つけられるか一緒に探しました。いちごや、ぶどう、いろいろな果物、飛行機や電車などの乗り物、キャンプやヘリポート、ページごとに登場するカエルなど、たくさん見つけられましたね!

みんな注目するところがそれぞれ違い、おもしろいなと思いました。

そのあと、「はるがきた」を音読練習しました。さっそく1人で読んでみたい!という意欲的な姿が見られ、これからみんなの音読を聴くのが楽しみになりました。

最後に自分の見つけたものを絵に描いてまとめてもらい、前に出て発表してもらいました。

今日は、初めてのことがたくさんあり、とても緊張したと思いますが、授業の終わりにはホッとしたのかみんなの元気な姿が見られました。

今日は、対話をする機会があまりなかったのですが、1学期はえびす塾の学習や活動を通して〈日本語で自分の思いや考えを伝えたり、関心をもって他の人の話を聞いたりすること〉を徐々に身につけていってほしいと思います。

来週も引き続き「はるがきた」の教材を使い、音読をしたり、春をテーマに学習を進めていきます。

【宿題】

①「はるがきた」音読

②「はるがきた」詩を書き写し(音読をした後に書くことをお勧めします)

書き写しは、国語ノートとは別の宿題用ノート(またはマス目付用紙)を使ってください。

*書き方がわからない人は、見本を載せていますので参考にしてください。ノートの書き方など、まだ慣れていないので右寄せで縦書きに書くと教えてあげてください。