【1月10日分の宿題】

前回(12月20日分)の宿題の提出は、次回17日にお願いします。対面授業時に「わたしの町のよいところ」を発表・紹介してもらいますのでしっかりと練習をしておいてください。自分で書いた文章なので、原稿を見ないで発表ができると良いですね。

今週の宿題:

- 発表の練習 「わたしの町のよいところ」

- 視写 「音訓かるた」の問題①(p94~95)をノートに書き写し、赤線の漢字の読みを書き、声を出して読む。(来週の宿題では、「音訓かるた」の作成をします。5・7・5のリズムの良い歌が作れるよう、教科書例を読み参考にしてみましょう。)

- 漢字プリント ㉝

【12月20日・対面授業・内容】

最初に、宿題「とんち話」について話してもらいました。読んだお話の数はそれぞれでしたが、内容を理解し楽しんだ様子が伺えました。

今日は、先週の授業で行った「わたしの町のよいところ」の図に書いた3~5個ある「紹介したいもの」の中から一つえらび、紹介したい「理由」を2~3つ考え、図に書き足す作業から始めました。

紹介したい理由を考える時は:

- 何ができる場所か。

- どんなことが楽しめる場所か。

- なぜ良いのか・好きなのか。

- 自分の経験・思い出

などをヒントにすると良いでしょう。

② 「組み立て」を考えるため、ノートの図に書いた内容を箇条書きでまとめました。(欠席者:教科書p83にある組み立てメモを参考にしてください。)

始め:名前、場所、空いている時間など

中:紹介したい理由(2~3こ)

③ しょうかいする文章を書く。

下記の模範文を参考にして、各自②で考えた「組み立て」の内容を文章化する作業を行いまいした。ほぼ終了してますが、誤字脱字があると思いますので、清書する前にもう一度読み直し、言いたいことがきちんと伝わるかの確認をしましょう。

(はじめ)

わたし・ぼくがしょうかいするのは、○○です。

○○は、(時間・場所・空いて いる時間の説明などを書く)。

(中)

この○○をしょうかいしたい理由は、(二・三)つあります。

一つは、・・・・・・・・・からです。

もう一つの理由(二つ目の理由)は、・・・・・・からです。

(おわり・まとめ)

○○に言ったことがない人は、ぜひ一度行ってみてください。

注意:

これらの6つの文章は、それぞれ段落です。書き出しは、一マス下げて書きましょう。(各段落に書く内容は教科書p84を参考に、縦書きで書きましょう。)

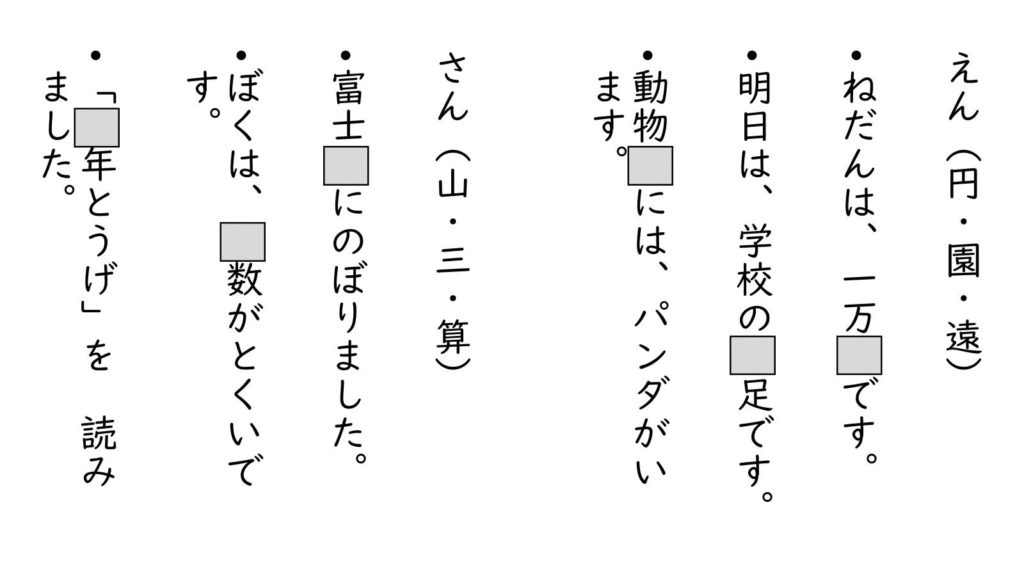

「漢字の広場⑤」:

漢字の読みのヒントを与えながら、一つずつ読みを確認しました。その際、覚えやすいように 漢字のへん・つくりや 他の言葉で使われている時の読み方などにも注目しました。

読み聞かせ「十二支のはじまり」:

干支の絵が描かれたカードを準備し、お話を聞きながら、神様のところに到着する動物の順番を確認しまいた。子供たちは、自分の干支を知っているだけでなく、家族の干支もしっかりと覚えているようでした。

宿題

- 音読 「詩のくふうを楽しもう」

- 「わたしの町のよいところ」の清書 (作文用紙にお願いします。)写真もあると良いでしょう。

- 漢字プリント㉛㉜

- 冬休みの思い出を 詩・俳句(五七五)で表現してみよう。(絵を描いても良いです。)

本日クリスマスプレゼントを頂きました。お心遣いありがとうございました。どうぞ素敵なクリスマス・お正月休暇をお過ごしください。

【12月13日・オンライン授業・内容】

クイズ:「三匹の子豚」「大根が白いわけ」からの出題でした。「大根」の話は、みんな初めて聞いたようでしたので、こちらに載せておきます。時間があるときに読んであげてください。

「わたしの町のよいところ」

ここでは、自分の町にあるものを紹介する文章を書き、感想を伝え合う学習です。

教科書にあるよう、「あなたの町には、何がありますか。どんなところがすきですか。」と発問をし、好きな場所や町にある施設や建物などノートに書き出しました。今日は、マインドマップを使ってアイディアを出し、何について紹介するか一つに絞るところまで授業で行いました。もしお友達と同じ場所を選んだとしても、そこでどのような個人的な体験があったか、なぜ自分が「よいところ」と思うのかなどを紹介するのが目的なので、心配ありません。

続いて、「はじめ」の段落の組み立てを考えました。(ノート記帳)

紹介する場所の名前と場所・時間帯

来週は、「中」の組み立てを考えます。

(紹介したい理由を二つあげる。)

「冬のくらし」

「ゆき」の範読・おい読み。分からない語彙の説明。「雪」でも、色々な「雪」があることを学んだようです。もし雪が降ったら、雪の種類について話してみてください。

語彙の説明:

- はつゆき シーズン最初に降る雪

- こなゆき 寒いときに降る粉状の雪

- どかゆき 短い時間に多量に降る雪

- ねゆき 降り積もった雪が消えずに春先まで積もっている状態

- べたゆき 水分が多く、さらさらしていない雪

- ぼたゆき 結晶が多数くっつきあって大きな雪片として降る雪

- ざらめゆき 春先に見られるざらめ糖のような大粒の雪

次に、挿絵にある雪に関する語彙を確認しました。「銀世界」「雪合戦」「雪かき」「雪遊び」など。

最後に、生活の中で、冬らしさを感じるもの・こと柄など、身の回りで見つけた、「冬」を話し合いました。クリスマスツリー、デコレーション、冷たい風、寒い日、人参、などから、子供たちは「冬」を感じるようです。

今週の宿題では、冬を感じたものについて、3文程度でまとめて書いてみましょう。(教科書p86参考)

日本の冬を温かく過ごすための工夫として、ストーブ、こたつ、湯たんぽを紹介しました。

時間が少し残ったので、形容詞と動詞の反対言葉の復習をしました。「浮く⇔沈む」「当たる⇔外れる」「上がる⇔下がる」「薄い⇔厚い」などが 難しいようです。

宿題:

- 音読 p84「水野さんが書いた紹介する文章」(どのような事を「中」の段落で書くのか、そして全体の文の構造を理解することが目的ですので、しっかり読みましょう。)

- 生活の中から冬らしさを感じること・ものについて 3文程度でまとめる。絵を描いても良い。

- 漢字プリント㉚

- 読書「とんち話」を読む。7話スキャンしましたので、好きな物語を読んでみてください

【12月6日・対面授業・内容】

発表:

すがたをかえる食品 ‐ 廊下に展示した状態で発表をしてもらいました。とても完成度の高い作品ができました。清書文は、こちらで預かっております。

短歌の暗唱 ‐ 何度も練習を重ねたのでしょう、上手に暗唱ができました。

漢字の意味・文作り ー 3時間目の頭に、ホワイトボードを使ってクイズ式で取り組みました。選んだ漢字:し(四・詩・死)、き(気・汽・記)、ばい(倍・売・買)*注:今日、文を作ってこなかった・欠席した生徒は、次回までにお願いします。

漢字の広場④ (つづき)

先週に引き続き、下半分の漢字の読みを確認した後、各自に町の様子を説明する文を(提示されている漢字をつかって)考え共有しました。

この際、東西南北の方向や周囲にある物を使うと、よりいっそう分かりやすくなることにも気づきました。

「三年とうげ」

(面白い話だったのでしょう、内容理解はとてもよく出来ていました。

まず、挿絵からの感想、大体の物語の内容など、知っていることを話してもらった後に、全文を範読しました。

このお話は、「民話・とんち話」です。4つの場面から成り立っていることを理解するためにも、挿絵を提示しながら話の流れを押さえ、それぞれの場面の出来事を短文で説明・まとめました。(段落番号は、教科書にふってあります。)

設定の確認:

- 時:昔、秋

- 場所:三年とうげ、おじいさんの家

- 登場人物:おじいさん、おばあさん、トルトリ

場面:(「起承転結」という言葉も教えました。)

- 始まり :3年とうげの言い伝え

- 事件が起きる :おじいさんが、3年とうげで転んで病気になった

- 事件が解決する:トルトリのとんちで、病気が治った

- むすび :

- 長生きした

発問に対する回答を考えながら、理解を深めました:

- 「言い伝え」とは何か。

- 3年峠には、どんな言い伝えがあるか。

- どんな事件が起きるか。→おじいさんが転んで、病気になる。

- お話のどの部分で事件が解決したか。→「ケロケロケロっとした顔」ころ。

- ぬるでの木の陰で歌ったのは、誰か。→トルトリ

- トルトリは、どんな頓智をはたらかせたか。→「転ぶと3年しか生きられない」という言い伝えを、「1回転ぶと3年、生きられる」に変えた。

- おじいさんの病気が治ったのは、3年とうげで何回も転んだからか。→違う。おじいさんの気持ちの持ち方が変わったから。=「病は気から」

最後に、好きな部分や面白いと思ったところを話し合って、この単元を終了しました。

宿題:

- 音読「わたしの町のよいところ」

- 視写 「ゆき」(p86・冬のくらしから) 作文用紙にお願いします。詩から感じられる・想像できる様子・風景の絵も描いてみましょう。

- 漢字プリント㉙

- クイズ(二問)昔話・民話・頓智話などがあれば、是非この機会に読んでみましょう。

「三年とうげ」で民話・とんち話を学習したので、この機会に日本の有名なとんち話「一休さん」を観てみましょう。(これ以外にも何か面白いとんち話があれば、紹介してください。)

【11月29日・オンライン授業・内容】

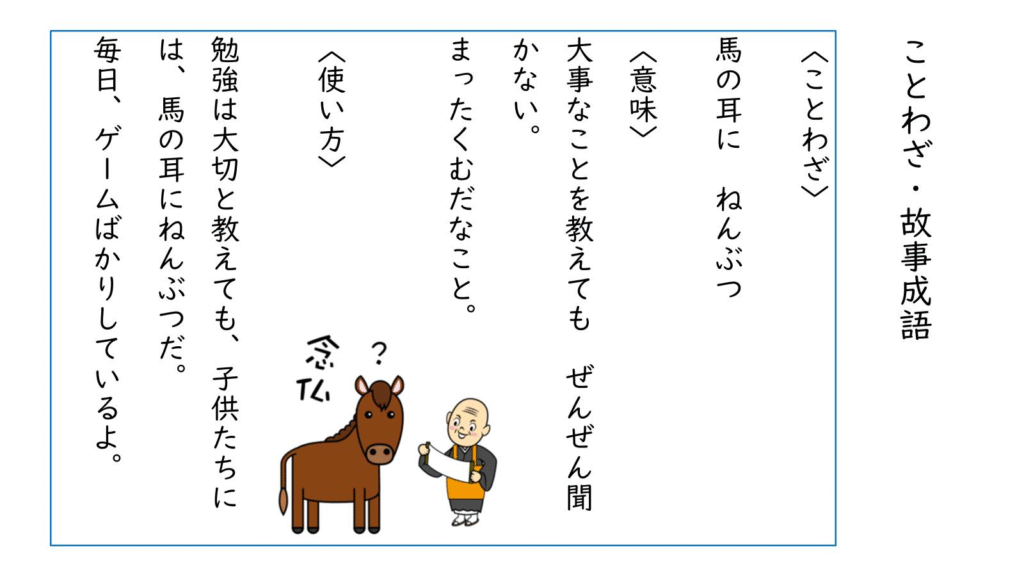

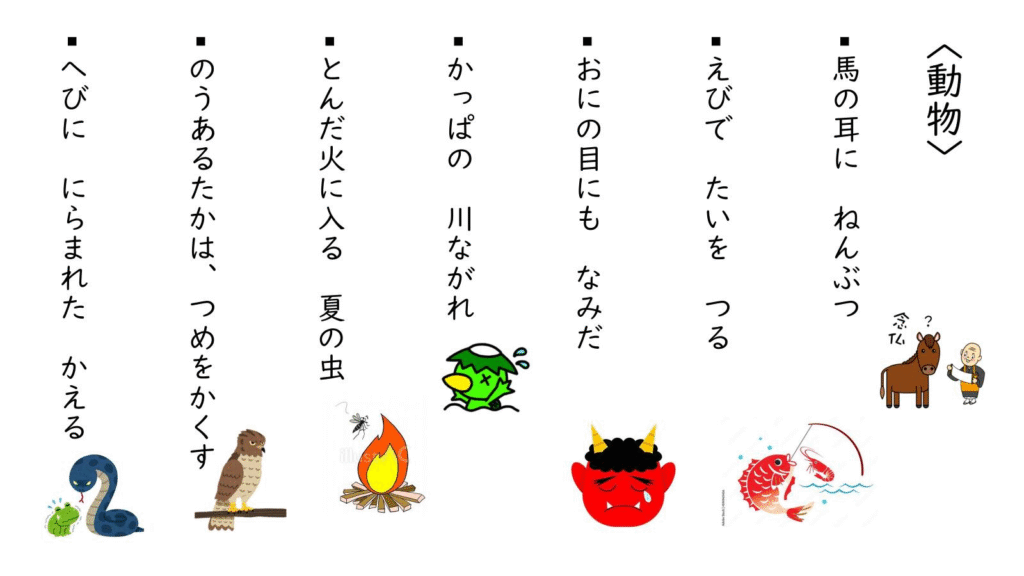

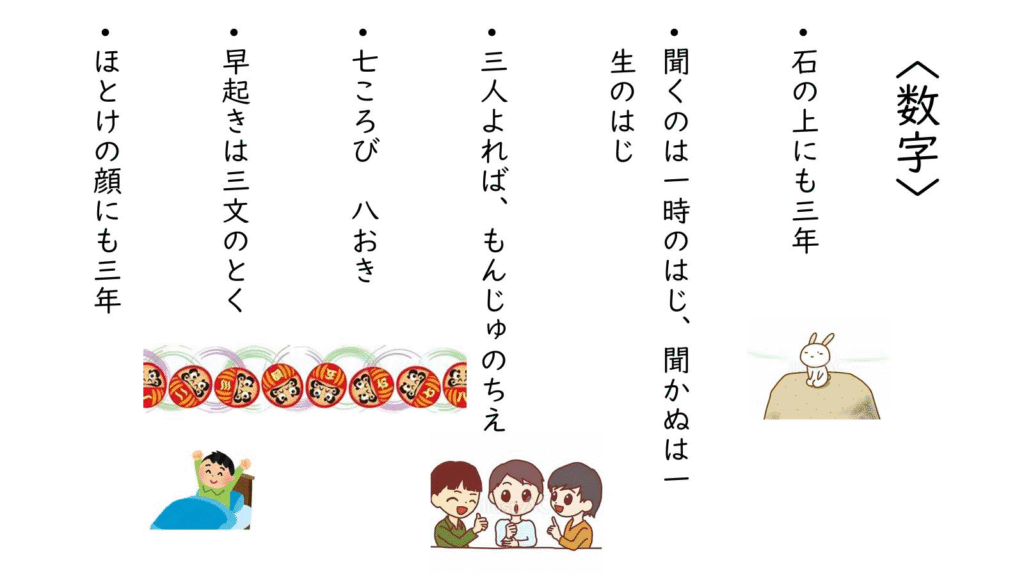

- ことわざ:各自調べた「ことわざ」を発表してもらいました。「ことわざ」と「慣用句」の違いにも触れました。これを機に、日本のことわざに注目してみるのも面白いのではないでしょうか。

- クイズ:「ももたろう・おむすびころりん・まんじゅうこわい」からの出題でした。これを機会に、もう一度、日本昔話の読み聞かせをしてあげてください。

「漢字の意味」(先週の続き)

p61③「これまでに習った漢字」から、同じ読み方で意味の違う漢字を見つけ、それぞれの漢字を使って短い文作りを宿題にだしました。例として、いくつかの問題を挙げ、みんなで解きあったので、宿題内容の理解は出来ているはずです。授業内で、各自同音異義の漢字3つを選びノートに記帳もしてありますので、それれらの漢字を使って添付した例を参考に、文を考えましょう。

「短歌を楽しもう」(短歌を数える時は、「一首、二首」と数える。)

短歌とは:五・七・五・七・七の三十一音で作られた短い詩。自然の様子や、そこから感じられること、思いなどが表されている短い詩です。

教科書の短歌の範読・音読・意味の説明をし、好きな短歌を一つ選んでもらいました。人気があった短歌は、一首目と三首目でした。今週の宿題は、自分が好きな短歌を暗唱することです。場面をイメージしながら何度も読み練習しましょう。音読のリンクもFBに別投稿してありますので、参考にしてください。

漢字の広場④

ここでは、絵の中の町に住んでいるつもりで、町の様子を説明する文を(漢字をつかって)方角の言葉を使って書くことが目的です。今日は、まずは漢字の読みの確認をしましたが、半分しか終わりませんでしたので、残りは宿題にしました。

宿題

- 音読・読み聞かせ「三年とうげ」(FBにリンクを載せました)

- 漢字プリント㉘

- 短歌の暗唱 (自分が選んだ一首)

- 同じ読みで意味の違う漢字をみつけ、文作り。(各自、3つ漢字を選んであります。各漢字につき一文、作りましょう。(例を参考にしてください。選んだ漢字以外でも構いませんが、同音異義の漢字を選びましょう。)

- 漢字の広場④ 残り(下)半分の漢字の読みを書く。

(「いろいろなすがたにかわる○○」の清書書きも忘れずに。)

【11月22日・オンライン授業・内容】

クイズ: 今日は昔話や童話(桃太郎・うさぎとかめ・しらゆきひめ・オオカミと子ヤギ)からの出題でした。読んだことがない本があったら、是非手に取って読んでみましょう。

授業に入る前に、「食べ物の秘密を教えます」の清書をするにあたって、昨年度の生徒の作品を見本として見せながら確認しました。(原稿用紙に清書をするようにしましょう。)

「ことわざ・故事成語」

ことわざとは:生きていく上での知恵を短い言葉や言い回しで表したもの

「わらう門には福来る」とその他8個の教材例の諺を音読してから意味を確認しました。各自、国語辞典を使って授業内で「ことわざの意味調べ」を計画していましたが、残念なことに準備が整っていなかったので できませんでした。

動物や数字が使われたことわざを絵と共に紹介・音読しました。それぞれ一つ興味のあることわざをノートに書きだしましたので、国語辞典を使って意味と使い方を調べ、指定された用紙に書くことが宿題です。

故事成語とは:中国に伝わる古い出来事や物語などがもとになって出来た言葉。

五十歩百歩:意味の確認。(ビデオの音性がうまく作動しなかったので、もう一度ビデオの視聴をお願いします。)

今でも使われている教科書に載っている故事成語とその意味を紹介しました。

- 矛盾(むじゅん)→ 話や物事が食い違っていて、つじつまが合わないこと。 例)言うこととすることが矛盾している。

- 推敲(すいこう)→ 文章や詩の言葉遣いをよりよくするために、何度も考えて直すこと。

- 漁夫の利(ぎょふのり)→ 利益を得ようとして二人が争っているすきに、他の人が何の苦労もせずにその利益を横どりすること。

- 蛍雪の功(けいせつのこう)→ 苦労して学んだ成果を表す言葉。

「漢字の意味」

同じ発音でも、意味が違えば使われる漢字が違うことを知るために、教科書の挿絵を見ながら、設問に答えました。

「はな」→花・鼻

p60 ① は(歯・葉)② ひ(火・日)

同じ文章でも、平仮名だけだと意味が分かりづらいだけでなく、読みにくいこともp61の例文で体験しまいた。

p61 ①カイ・②キシャ・③カジ 正しい漢字を教科書に記入。

宿題

- 音読 短歌を楽しもう

- 漢字プリント ㉗

- 清書 「食べ物の秘密を教えます。」(原稿用紙を使ってください。)←提出日は、12月5日です。

- ことわざを調べる (見本を載せましたので参考にしてください。)

【11月15日・対面授業・内容】

クイズの発表:「北風と太陽」「パンのおうさまとシチューパン」からの出題でした。この機会に クイズに出てきた本を読んでみると良いでしょう。

運動会の感想:3競技や美味しかった食事、他学年のお友達との交流など 楽しい運動会だったことが伝わってきました。

「食べ物のひみつを教えます」

前回学習した「すがたをかえる大豆」で、大豆がどのような食品に姿をかえたか思い出してみました。(豆腐、醤油、味噌、えだまめ、もやし、きなこ、煮豆や福豆)

今日は、大豆以外にも目を向け、どんな材料あり、どのような食品に変化するか意見交換をしました。(大豆、米、麦、とうもこし、芋、牛乳、魚、海藻)

教材例「米」の範読をしてから、

- 文章の構成(はじめ・中・おわり)

- 順序を表す言葉の使用(まず、つぎに、さらに)

- 「中」の段落では、食品ごとに段落をわけ、一行目に中心となる文章(~食べる工夫があります。)そして、詳しい説明を(調理用語を使って)書く。

- 「おわり」 「このように」をつかって、文章をまとめる。

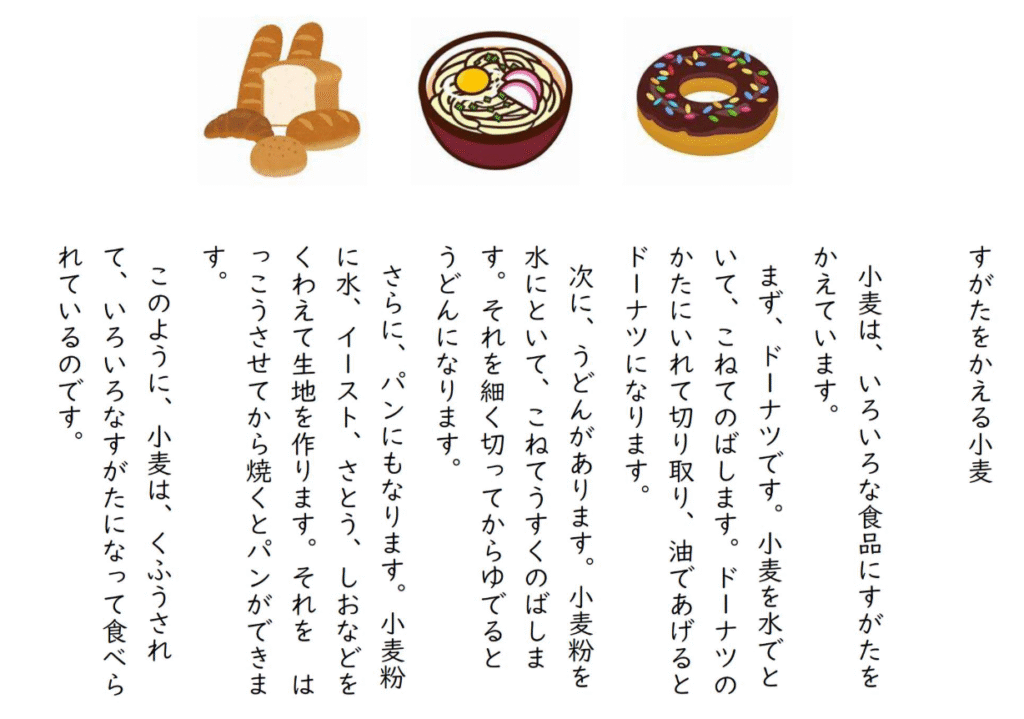

次に例として「小麦」を取り上げ、調べた内容の組み立て方と 食品例の書き方を指導しました。

- ドーナッツ こねる→かたを取る→揚げる

- うどん こねる→細く切る→茹でる

- パン こねる→発酵させる→焼く

こちらの例文(添付資料)では、最初に食品名を述べてから、調理法(工夫)が書かれています。

下書きする際は、教材例「米」の書き方「~食べる工夫があります」又は「小麦」の例の書き方かのどちらかに統一してください。

作業:

- 材料に挙げられた中から興味をもった材料を選びノートに記帳。(すでに考えてから授業に参加してくれたので、とてもスムーズに進められました。)4名が違う材料を選んだので、図鑑を使ってそれぞれの材料がどのような食べ物に変化するかの紹介。

- 食品がどのように調理されて変化するかをノートにメモ書きする。

注意:3つの食品を書く順番は、シンプルな調理法を先にあげると良いでしょう。

ここまで終わった人は、下書きに入りました。(参考までに、二通り載せておきます。)これらの文章例を必ず使う必要はありませんが、紹介する工夫が長くなり過ぎたり、分かりにくくなったりしないよう気をつけましょう。作文を書く時のルールも忘れずに!

ーーーーーーー

下書き文章例1:(教科書p54から)

題名

(はじめ)○○には、いろいろな食べ方のくふうがあります。

(中)まず、・・・・食べるくふうがあります。・・・・・xxxになります。

つぎに、

さらに、

(おわり)このように、○○は、くふうされて、いろいろなすがたになって食べられているのです。

ーーーーーーー

下書き文章例2:(添付資料から)

題名

(はじめ)○○は、いろいろな食品にすがたをかえています。

(中)まず、xxxです。・・・・・・xxxになります。

つぎに、

さらに、

(おわり)このように、○○は、くふうされて、いろいろなすがたになって食べられているのです。

ーーーーーーー

宿題

- 音読「ことわざ・故事成語」p56

- 漢字プリント㉖

- 下書きをノートに終わらせる(読み直しをして、誤字脱字がないかを確認する、学習済みの漢字・カタカナを正しく使う。)→来週の授業で下書きの添削をし、その後(宿題で)清書に入ります。その際、取り上げた食品の絵・写真を加えると解りやすくなるでしょう。

- 本を読んでクイズを2問作る

【11月1日・対面授業・内容】

発表:

- 「秋を感じるもの」― 落ち葉を題材にした短い文や詩、季節の変化を歌った詩など素敵な作品が出来ました。(廊下に展示しましたが、見る機会がなかった人はぜひ次回にご覧ください。)

- 読んだ本からクイズ出題 ― シンデレラ、ピーターラビットなどの有名なお話や 題名が不明なお話からの出題もあり、楽しみました。

「修飾語を使って書こう」

この単元は、教科書の内容を板書し 過去に学習したことを確認・理解を深める声掛けをしながら進めました。

まずは、主語と述語の確認:「花が、さきました。」

- 主語とは「何が(は)」「だれが(は)」

- 述語とは「どうした(どうする)」「どんなだ」「なんだ」

に当たる部分です。また、主語と述語のみの文章は、一番シンプルな文であることにも気づきました。

しかし「花が、さきました。」だけでは、どんな花がさいたか、わかりません。そこで、もっと詳しくわかるように書くには、どうすればよいか 考えてみました。

- 赤い 花が さきました。

- 赤い 花が たくさん さきました。

- 野原に 赤い 花が たくさん さきました。

- 学校の校庭に 赤い 花が たくさん さきました。

この「赤い・たくさん・野原に・学校の校庭に」などが修飾語です。

修飾語とは、文の意味を詳しくする言葉。(例:どんな、どれくらい、どこの、だれの、何の、だれに、どのように)

「係る」とは、その言葉が 他の語句に係って、意味を詳しくする働きのことを言います。実際に、修飾語と主語、述語をつなげて声に出し、意味が通じることを確認して理解を深めましたが、みなとても良く理解が出来ていました。教科書の教材文(p33①)をつかって「係る」言葉の確認。

次に、p33②の練習問題を1人一問取り組み、どのような修飾語を使って文を詳しくしたかを発表。お友達の回答を聞きながら、他の修飾語を進んで使う行動も見えました。この時、「どこの・どんなふうに・だれの・どのくらい・いつ・何を・何に」などの言葉をかけてあげると、色々な修飾語が思い浮かんだようでした。

p33③にある写真の様子を詳しく書く問題は、宿題で取り組んでください。共通の主語と述語を提示します。下記、①②を基に色々な修飾語をつかって詳しく書きましょう。(既に口頭で、この写真から想像できる事柄、男の子の様子、犬の様子や場所については、意見交換してあります。)

① 男の子は、来ました。

例:半袖の服を着た男の子は、家の近くの川に、自転車で 魚釣りに来ました。

② 犬が、見ている。

例:男の子の犬が、じっと海を 見ている。

「すがたをかえる大豆」

音読・読み聞かせ、内容の理解がほぼできた状態での授業参加だったので(ありがとうございます!)、全文範読は省き、下記の順に学習を進めました。

- 段落番号付け

- 作者が一番伝えたい事(主題)をみつける

- 段落2の隠れた「問い」を考える

- 事例の段落(3~7)を読み、「~くふう」で終わる文にまとめ、例として挙げられた食べ物と写真を合わせる。

各段落のまとめ(ノートに記帳してあります)

- (話題提示)

- (問い)どのようなくふうをしてきたのでしょう。

- いったり、にたりして、やわらかくおいしくするくふう。→豆まきの豆・に豆

- 粉にひいて食べるくふう →きなこ

- 大切なえいようだけを取り出して、ちがう食品にするくふう →とうふ

- 小さな生物の力をかりて、ちがう食品にするくふう →みそ・しょうゆ

- 取り入れる時期や育て方のくふう →えだまめ

- 大豆はいろいろなすがたで食べられています。(←作者が一番伝えたい事)

次の「食べ物のひみつを教えます」では、今回学習した説明のくふうを使い、自分が興味を持った材料について調べたことを 分かりやすく説明する文の書き方の学習を行います。教材例の「米」以外にも、授業の中で「小麦」を取り上げて書き方を学ぶ予定ですが、次回の授業までに先日投稿した資料(宿題5 へんしんマップ)に目を通し、興味のある食べ物について話す時間を持ったり 日々の生活の中で何気に口にしている材料に気づかせたりしてください。

宿題:(2週間分です。)

- 音読 「食べ物のひみつを教えます」p52~55

- 視写 「いろいろなすがたになる米」p54

- 漢字プリント ㉔㉕

- クイズづくり(2問)

- へんしんマップ(FBに載せた「すがたをかえる食べ物」図鑑 参考資料)を読み、自分が調べる材料について考える

- 修飾語を使った文作り (p33③)

【10月18日・対面授業・内容】

発表:

今日のクイズも面白い出題がたくさんありました。

- ほうれん草の種の蒔き方や植える位置

- 「金太郎」や「ふしぎな国のアリス」に出てくる動物名

- 「かさ地蔵」お話の季節とおじいさんがもらった物

お友達が読んだ本を読んだことがなかったら、是非この機会に読んでみましょう。

視写「虫の声」を廊下に展示しました。視写の用紙は、次回の再展示用に、泉先生が保管しています。

「ちいちゃんのかげおくり」つづき

先週学習した内容を簡単に復習してから、2~5場面を場面ごとに範読、状況や語彙の説明、ちいちゃんの心情を考えてから、出来事(エピソード)・要点を「~ちいちゃん」で終わるようにまとめました。

① 家族でかげおくりをするちいちゃん

② 空襲でひとりぼっちになったちいちゃん

③ 防空壕の中で寝たちいちゃん

④ 空に消えたちいちゃん

⑤ 何十年後の町

発問:(戦争を体験したことがない子供達ですが、ちいちゃんの心情や置かれた環境・状況を想像し、もし自分がちいちゃんだったら、と考えながら発言していたところが印象的でした。)

場面2

- 不安な様子で「お母ちゃん、お母ちゃん。」と必死に叫ぶちいちゃんの心情。

- なぜ、知らないおじさんが「お母ちゃんは、後から来るよ。」と言ったのか。

- たくさんの人たちの中にいるのに、なぜちいちゃんは「ひとりぼっち」なのか。

場面3

- ちいちゃんは、どんな気持ち・願いで、深くうなずいたのか。

場面4

- なぜみんなの声が「ふってきた」のか。

- なぜちいちゃんは「お腹が空いて軽くなったからういたのね。」と言ったのか。

- ちいちゃんの命ではなく、「ちいさな女の子の命」と表現しないのはなぜか。

- ちいちゃんが家族と再会できてよかったのか。

対比と主題:

場面ごとの「空」の変化にも注目しながら、場面の内容を理解し、物語にでてくる二つの「かげおくり」(場面1と4)の相違点(空の色、場所、時間、人、ちいちゃん・家族の様子など)を考え、比べて気が付いたところを話し合いました。

主題とは:作者の伝えたいこと

作者が何を伝えたいかを考えた所、色々な意見がでました。

戦争はこわい。たくさん人が死んでしまう。幸せがこわされる。家族が離れ離れになる、などの出てきた意見をまとめ「たくさんの命がうばわれる戦争はよくない」とまとめました。

「秋のくらし」

「虫の声」を音読し、語彙の説明。廊下の展示と教科書の挿絵を見ながら秋の食べ物を考え、生活の中で秋らしさを感じる物・ことを話し合い板書。教科書の「新米」についての例文を範読し、宿題で取り組む内容を説明しました。

宿題(2週間分)

クイズづくり(4問)2冊以上の本を読みましょう。以前もお伝えした通り、子の宿題の目的は読書の習慣をつけることですが、ぜひ読む本のジャンルにも気を配ってみましょう。ゲームに関する本やマンガも読書には変わりありませんが、クイズづくりする際は、物語・絵本、昔話、新聞の記事や科学の本などが良いと思います。

音読「修飾語を使って書こう」「すがたをかえる大豆」

漢字プリント㉒㉓

「秋をかんじたもの」について教科書p34を参考にして文章を書きましょう。子供達には「短い文」と伝えましたが、「詩」を書いてもいいです。

【10月11日・オンライン授業・内容】

クイズ – 物語「3匹のおおかみ」「一寸法師」そして「イチゴの育て方」からの出題でした。

詩「あおぞら」

範読をしてから、感じた事を共有:

- 「ちいちゃんのかげおくり」の学習と重なり、「空」に関連性を見つけた人もいました。

そして、

- 「この→あそこ→あの」の指示語から、視点が近くから遠くへ移っている

- 「わたし・牛・一本松」はどれも同じ立場(平等)である

- 「みんなおなじに」から青空がすべての生き物に、平等に光を注いている

などにも気づいてもらいました。

「ちいちゃんのかげおくり」

先週は、場面の番号ふりをしたので、今日はお話の設定を確定し、場面①の内容の理解・要約を行いました。

お話の設定:

- 場所:どこかの町(田舎)

- 時:戦争中・夏

- 登場人物(セリフがある人):ちいちゃん、お父さん、お母さん、お兄ちゃん、その他の人達

場面①:

範読、どの会話文を誰が言っているかの確認、役割分担をして音読。

語彙の説明・確認:はかまいり、記念写真、いくさ、しょういだん、

この場面での出来事(エピソード)を考え、要点を「~ちいちゃん」で終わる文でまとめ ノートに記帳。

→ 家族でかげおくりをするちいちゃん

宿題:

- 音読「ちいちゃんのかげおくり」(来週は、場面②からの学習なので、追い読みでの音読練習をお願いします。)

- 漢字プリント㉑

- クイズづくり 2問(質問と答えをノートに自分の言葉で丁寧な字で書きましょう。)

- 視写「虫の声」(p34 秋のくらしから)→添付した18マスのノート用紙を使ってください。視写のルール(改行やマス使い、句読点など)に従って行い、この詩を読んで感じたこと、様子・風景の挿絵も余白に描き加えてください。出来上がった作品を「秋」のテーマで展示したく思います。

【10月4日・対面授業・内容】

発表:

漢字の組み立てカード ― くさかんむり、木へん、さんずい、

漢字トランプ ― 切、理、頭、海、駅、計、晴、記、釣、羽、村、町、始、朝

クイズ ― 新しい語彙を学びました。魚をおろす、栄養、

「ローマ字」(先週のオンライン授業の続きです。)

前回学んだ内容の復習をしてから、今回はアクティブにローマ字表を各自で使いながら書く練習もしながら進めました。

書き表わしの決まり:

- 伸ばす音の上に 「ˆ」をつけたす。例:おかあさん (練習問題:おとうさん)

- 詰まる音 次に来る音のはじめの文字を重ねる 例:きっぷ KIPPU (練習問題:はっぱ、がっこう)

- 跳ねる音(ん)の次にa i u e o yが来る際は、「n」の前に「’」をつける。

- 人名や地名を書く時は、大文字ではじめる。例:東京(練習問題:おおさか)

練習:身の回りにあるもの3つをノートに日本語とローマ字で書く

「ローマ字入力」

- 書き方が二つある物はどちらでも良い。

- 「ぢ・づ・を・ん」の入力方法

- 伸ばす音→仮名と同じ

- 詰まる音は、「っ」の次の音を重ねる

- 伸ばす音があるカタカナ語は、「-」を入力してから変換する。

練習問題(教科書から)ノートにローマ字表記をしてから、パソコンに実際に入力をし、表記する時との違いを確認しました。

語彙:でんぱ、きって、べんきょう、ジュース

皆、とても真剣に前向きな姿勢で取り組むことができました。表記と入力での決まりに違いがあるため、「むずかしい」という声もありましたが、ローマ字入力は今後も必要となるので、時間を作って練習をしてみましょう。

「ちいちゃんのかげおくり」

皆、読み聞かせをしてもらった上での授業参加だったので、まず始めにイラストや題名から お話の内容を想像し意見交換をしました。「戦争」「かなしい」という言葉が何度も出てきました。

その後 場面の番号付け:5つの場面から成り立つ。

場面の見分け方:1行間隔があいている。(欠席した人→番号付けをする。)

来週は、お話の設定、そして各場面での出来事を確認していきますので、音読または追い読み(「読み聞かせ」ではなく、子供も声を出して、親のよんだ文を読む)をしっかりとして来てください。

宿題:

- 音読(追い読み)「ちいちゃんのかげおくり」

- 漢字プリント⑳

- 視写「あおぞら」(下巻p1)(ノートに視写をしても良い、又はローマ字入力の練習としてワードにタイプしても良い)取り組む際、まず全文を音読することを忘れずに。

- 本を読んでクイズづくり(2つ)

【2時間目の活動】

授業内容が反映された2時間目の活動へのご協力ありがとうございました。子供たちが中心となって進める2時間目、良かったです。

3時間目頭に子供たちに感想を聞いたところ、大成功、大満足で笑顔いっぱいでした。

今日の様子から 今後2時間目の活動(準備・進行)に もっと子供達を巻き込んでみても良いのではないかと感じました。

【9月27日・オンライン授業内容】

発表:

- 夏休みの思い出 ― 動物園へ行ったこと、日本で釣りをしたこと、フランスへの旅行など 夏休みの思い出をマインドマップを基に文章化することができました。次のステップとして、文章構成(「はじめ・中・おわり」の段落)に注意し、特に「中」の段落では、読み手に様子が伝わるよう 会話文を入れたり、修飾語を使ってその時の様子や自分の気持ちを詳しく書いたりするようにしましょう。

- クイズ ― 楽しくクイズに回答しながら、今回も新しい語彙を学びました。(深海、国土、望遠鏡、双眼鏡)

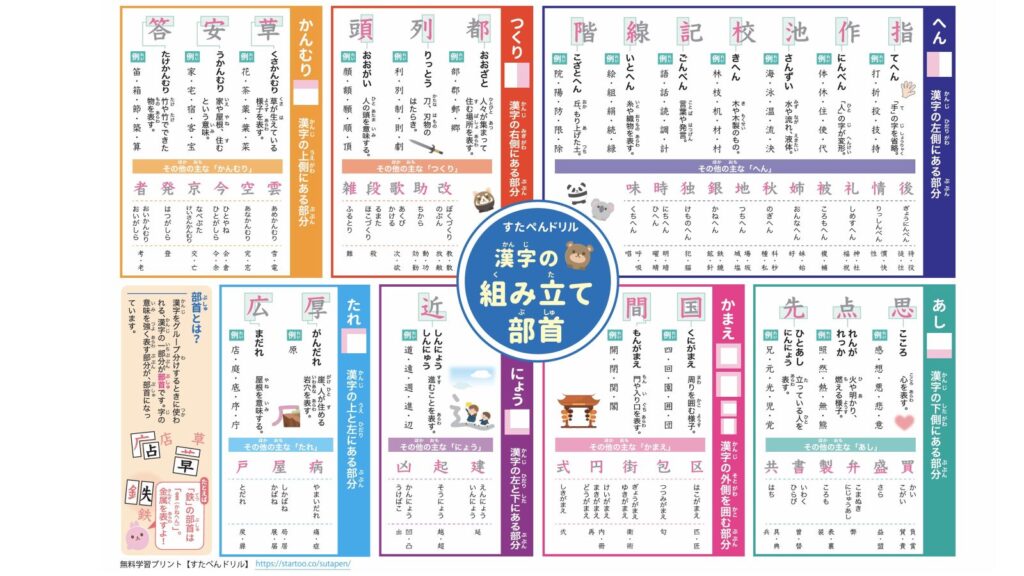

「漢字の組み立て」(先週の復習をしてから)

「かんむり」 ― 漢字の上の部分

- くさかんむり (草が生えている様子を表す)花、茶、薬、葉、菜

- たけかんむり(竹明けで出来たものを表す)笛、箱、節、算

- あめかんむり(雨に関係する物を表す)雲、雪、電、雷

「あし」 ― 漢字の下の部分

- こころ(心を表す)感、思、悪、悲、意、想

- かい(お金に関する物を表す)買、負

「にょう」― 漢字の左と下にある部分

- しんにょう (道や進むことをあらわす)道、近、遠、通

「たれ」― 漢字の上と左にある部分

- まだれ(屋根を意味する)店、庭、庫

「かまえ」―漢字の外側を囲む部分

- くにがまえ (周りを囲む様子)四、回、園、国

- もんがまえ (門や入口を表す)開、閉、間

漢字組み立てゲーム

漢字の部首カードの説明

「ローマ字」

教科書p138の写真を見ながらローマ字について考えてみました。

- 日本語をアルファベットで使って書き表す方法を「ローマ字表記」という。

- ローマ字を見たことがあるか、どこで見たか。なぜ、そのような場所でローマ字表記をするのか。

p137のローマ字表をみながら、確認。(母音と子音の組み合わせで出来ている事を押さえ、表で縦横の関係を理解する。)

来週は、「書き表わしの決まり」から始めます。これらの学習は、ローマ字入力の基礎になります。ぜひ、実生活で活用し練習を重ねる機会を作ってみてください。

宿題

- 音読:「ローマ字」

- 読み聞かせ・音読:3年生下巻「ちいちゃんのかげおくり」

- 漢字プリント⑲

- 本を読んでクイズづくり

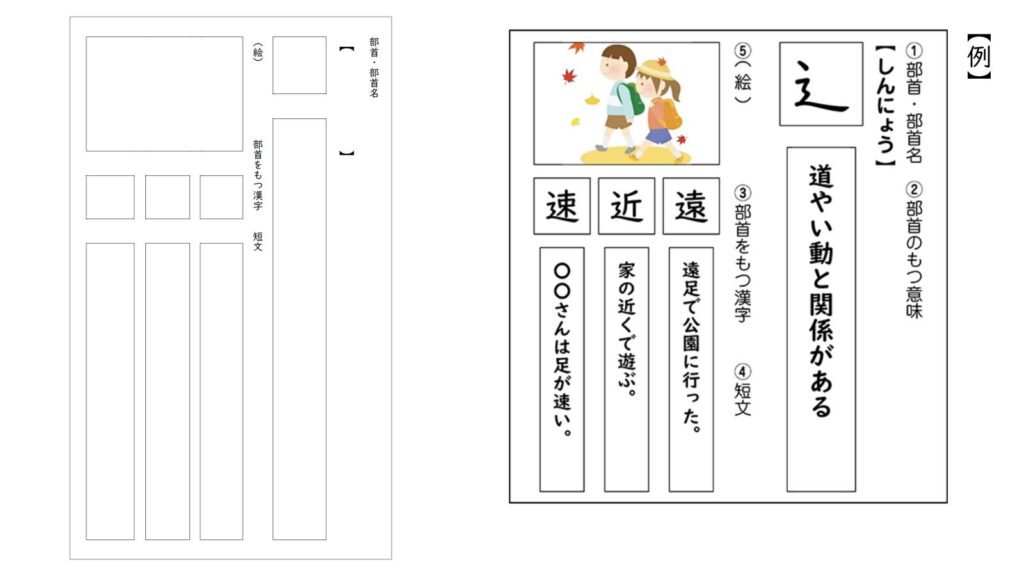

- 漢字の部首カードの作成

- (漢字トランプ作りが終わっていない人は終わらせる)

ーーーーー部首カードの作りの取り組み方ーーーーー

- (教科書・ポスターを参考にして)部首をえらび、部首名を調べる。

- 部首の持つ意味を調べる。(国語辞典にも載っています。)

- 選んだ部首が使われている漢字を教科書p150~153から見つけ、漢字を書き、短文を作る。

- 短文に関係する絵を描く。

【9月20日・対面授業・内容】

発表:

- ポスターを読もう ― 見つけたポスターを読み、気づいた点を話す。「忍者フェスティバル、ポケモンスタンプラリー、歯医者へ行こう、釣り大会」など、様々なポスターが集まりました。

- 読んだ本のクイズ ― 日本で一番長い川、敵が来たら死んだふりをする動物、糞をする時にしっぽを使う動物、しょっぱい調味料、など面白い問題がたくさんありました。

「書くことを考えるときは」

ここでは、作文を書く際に図を使って考えを広げることを知り、「夏休みの思い出」を課題にして取り組みました。

- 「夏休みの思い出」をテーマに、マインドマップを書く。

- 考えを広げたら、その中から一つ書くことを選ぶ。

- 選んだことについて短い作文を書くために、教材例を見ながら「初め・中・終わり」で文が作られていることを確認。マインドマップに書いたアイディアがどのように作文で反映されているかにも着目。(ここまで授業で終わっています。)

- 作文を書く。(今週の宿題)教材例を参考にしてください。

(はじめ)私・ぼくの夏休みの一番の思い出は、・・・・・・・です。

(中・選んだことをくわしく書く。)

(おわり・まとめの言葉)来年も、・・・・・・・。

「漢字の組み立て」

漢字の多くは、いくつかの部分が組み合わさってできていることを知るために、教科書の教材例を使ってカード組み合わせをしました。

池(さんずい)、組(いとへん)、科(のぎへん)、教(のぶん)

右と左の部分に分けられる漢字:

- 「へん」― 左の部分・大まかな意味を表す 例:ごんべん、きへん、にんべん、さんずい

- 「つくり」― 右の部分(つくりが大まかな意味を表すこともある)例:のぶん(教)、おおがい(顔・頭)、ちから(動)

教科書p150-153にある漢字リストから、「へんとつくり」で成り立つ漢字を5つ選びノートに書く。(宿題「漢字カード」用です。習った漢字であれば、違う漢字に変更しても構わない。)

宿題:

- 音読 「漢字の組み立て」「ローマ字」(p132-138)

- 漢字プリント⑱

- 作文:夏休みの思い出(マインドマップを使って文作り)

- クイズづくり(2問)→本を読むことを習慣化することが この宿題の第一目的です。そして、読んだ内容について親子(自分の言葉)で話す・説明する(クイズとして出題する)ことで 語彙を広め、理解度が増すと共に知識として身に付きます。どんな本でも良いので 時間を作って本を読むよう心がけましょう。

- 漢字カード作り(漢字5つ、選んだ漢字が読めるようにしておきましょう)→期限:10月4日の対面授業時に持参してください。

【9月13日(オンライン) 授業内容・宿題】

発表:

- 詩「わたしと○○とxxと」― 個性が表現されたオリジナルの詩が出来ました。

- 読んだ本からのクイズ ― 語彙力を深める問題や記憶を確かめる問題などが出題され、みな楽しく取り組めました。

「こんな係がクラスにほしい」

この単元は、対話の練習です。

「3年生のクラスにどんな係があったら 楽しく過ごすことが出来るか」の問いかけに対し、自分の思いを主張し、同時に他者の思いを受け入れ、一つのアイディアに同意するところをゴールとして授業を進めました。

まず、現地校を思い出し、どんな係があるか共有し「係」の目的や仕事内容を確認してから、ホワイトボードに3年生のクラスにほしい係のアイディアを出し合いました。(以下、出たアイディア、太字が決まった係)

- 2時間目の内容を考え、準備をする係

- カバンの中から、授業に必要なものを出す係

- ホワイドボードをきれいにする係

- 宿題のノートを集める・配る係

皆から出たアイディアの中から多数決で一つ選び、①係の名前、②目的、③仕事内容を考えまいた。

名前:2時間目のじゅんび係

目的:2時間目にみんながやりたい活動内容を考え、必要なものを準備し、楽しくスムーズな活動が出来るようにするため。

仕事1:友だちの希望を聞いたりしながらアイディアを出し決める。

仕事2:必要なものを準備する。

(次回対面の2時間目の担当がどなたか分からないので、具体的な内容等の話し合いが出来ませんでした。 常に3,4年生合同で2時間目の活動をするのであれば、10月4日の2時間目は、3年生の子供たちが活動内容を決め 必要なものを準備するなど 学習を実践につなげる機会を与えていただけると嬉しいです。)

「ポスターを読もう」

ポスターとは何か:

- 行事のあんない、マナーのよびかけ、商品のせんでんなど 知らせたいことを一枚の紙にまとめたもの。

- 言葉と絵や写真を組み合わせて、人を引き付けるくふうがされている。

身の回りにあるポスターを思い出してみる。

「ポスターのれい」をみて、気づいた点、工夫している点、伝えたい事やキャッチフレーズなどを確かめる。

p126~127の2枚のポスターを見てから発問:

- 同じところ

- 違うところ

- 伝えたい事は何か

- どちらのポスターが 行きたい気持ちになるか理由を説明する。

- →「わたし・ぼくは、(ア・イ)のポスターです。なぜなら( )だからです。」

- (使用されているフォント・写真、地図などに着目をしてから)どんな人に向けて作ったか。(ア:子供用、近く・市内にする人、イ:大人用、遠く・市街に住む人)

宿題

- 音読 「書くことを考えるときは」p128~

- 漢字プリント⑰

- ポスターを読む:インターネットで日本語のポスターを探し、伝えたい事、どんな人に向けて作ったか、工夫しているところ、気づいたところ、ポスターを選んだ理由などをノートに書き出しましょう。来週発表してもらいますので使用したポスターの印刷もしてください。使用するポスターは、花火大会、お花見、バザーなど 何でも構いません。

- 本を読んで、二つクイズを作る

【9月6日(対面) 授業内容・宿題】

日直:xxちゃん

1時間目:

- 夏休みの出来事 ― お友達の夏休みの話を聞き、質問・回答をし合う時間をとりました。

- スーパーマーケット見学で気づいた事の発表 ― 日本、イギリス、スペインのスーパーで気づいた工夫、新しい発見、お店の様子の紹介など、写真を交えながら自信を持って話すことが出来ました。自分の言葉を使って書きまとめることで、伝えたいことをしっかりと理解できており、お友達からの質問に対し、とても自然な口調で明白に回答する姿が見られました。

- 本を読んで作ったクイズ大会 ― 今回は、理科・科学の本からの発問だったので、動物に関する質問がたくさんありました。楽しそうにやり取りをしていました。実物大の動物の写真をみながら、あまりの大きさに驚きを隠せない様子でした。

3時間目:

新しい二つの詩の学習ですが、既に音読練習、視写は夏休み中に取り組んだので、今日は、発問を通して主題を見つける学習や一字読解から基本事項を押さえました。

「わたしと小鳥とすずと」

後追い読み、詩の構成の説明(初めて詩のまとまりを「連」と呼ぶことを学びました)

発問:

- 何連から出来ているか。

- (1連目を範読)「わたし」と「小鳥」に〇をつけ、それぞれが「できないこと」を考える。

- (2連目を範読)「わたし」と「すず」に〇をつけ、それぞれが「できないこと」を考える。

- (主題を考える)「わたし」「小鳥」「すず」の良いところを考え、意見交換→板書

- この詩で一番重要な文を見つける。「みんな」とは誰を指すかを考え、理由・意見交換→「人間全員」「すべての動物(生き物)たち」という意見がでましたが、ここでの正解は「世界中にあるものみんな」という意味。題名にある最後の「と」がそれを示しています。

「夕日がせなかをおしてくる」

後追い読み・音読

発問:

何連からできているか。

- 繰り返されているのは、どの言葉か。

- (1連)背中を押してくるのはだれ。何で押してくるか。どこから押してくるか。どんな声で呼びかけるのか。

- (2連)ぼくらは太陽に何をするか。

- (1連と2連の)「さよなら さよなら・・・」は、誰が誰に言っているのか。

- どちらの声が大きいかを考え、理由・意見交換。→大きな声で言っているのは2連。なぜなら「ぼくらも・・・」の「も」が その下の「負けず」を強調しているから。(こちらは、サラッと説明しました。)

- 最後に、以上のことを理解した上で、もう一度音読。

宿題:

- 音読「こんな係がクラスいほしい」

- 漢字プリント⑯

- 詩の作成 「わたしと小鳥とすずと」の詩を参考にして、「小鳥」と「すず」の部分を変えて詩を作ってみましょう。主題となる3連目の最後の一文はそのまま使ってください。ノートに書き、絵を描いても構いません。来週発表してもらいます。

- 本を読んでクイズを2つ作る (2学期は、身の回りの出来事を文字化する「一言日記」の代わりに「読書」に力を入れましょう。読んだ本の内容からクイズづくり、または短い「あらすじ」や「本の紹介文」を書く練習をしましょう。

【7月19日(対面) 授業内容・宿題】

日直:xxくん

「こそあど言葉」を使った文章の発表

「こそあど言葉」を使って、身の回りにある物についてやりとりをしてみました。

例)

- あれをとってください。→ これですか。

- その○○は、どこで買いましたか。→ この○○は、xxで買いました。

「符号など」

教科書に沿って、普段よく使う・見かける符号の使い方を再確認しました。英語にも似た役割を持つ符号があるので、理解度はとても高かったです。

- 句点(。):文章の終わり

- 読点(、):文の中の意味の切れ目にうつ。

- 中点(・):言葉を並べる時に使う。

- ダッシュ(-):①説明を補う場合。②いい切りにせず、途中で止める場合。

- かぎ(「 」):①会話、②書名・題名、③思ったこと、④特にほかの文と分けたい言葉や文を示す。

その後、ワークシートを使って、学習したことの確認をしました。難しい問題もありましたが、二人で協力しながら取り組むことができました。(国語のワーク3・4年生 11句読点を打つところ.pdf)

「夏のくらし」

- 詩「はなび」の音読(二人ともよく読めました。)、内容や語彙の説明をしながら、詩の様子を想像してみました。

- 生活の中・身の回りで「夏を感じる物」を考えノートに書き出す。

- 夏に関する教科書に載っている語彙の確認。

- 「夏」がお題のクロスワードに挑戦。(ここでも、新しい夏に関係する語彙を学びました。)

最後に、夏休みの宿題の一つ「本で知ったことで クイズをつくろう」の説明をしました。(教科書p106~110を参考にしてください。)科学の読み物や図鑑から面白そうだと思う本を選んで読み、初めて知ったことをクイズにしてみましょう。9月にクイズ大会をします。

夏休みの宿題

- 音読・視写:「私と小鳥とすずと」「夕日がせなかをおしてくる」

- クイズづくり(科学・生物関係の本や図鑑などから)

- スーパーマーケットのリサーチ:気が付いた事、初めて知った事、おどろいた事など何でも構いません。メモ書きと写真を撮ることも忘れずに。

- 読書・読み聞かせ:日本語の本を毎日(声を出して)読みましょう。どんな本でも構いませんので、夏休みの時間を大いに利用して、毎日読書(無理な時は読み聞かせ)をする努力をしてください。1冊読み切るのが難しければ、(例えば、5分・10分だけと)時間を決めて取り組んでも構いません。

- 2年生の漢字の復習:復習学習方法はお任せします。

【7月12日 オンライン 授業内容・宿題】

日直:xxちゃん

俳句の発表:

子供たちの「夏」が手に取るように伝わる 素敵な俳句ができました。

- 「夏が来た 道路にくっきり 人のかげ」

- 「アイスクリーム たくさん食べて 頭いたい」

- 「夏休み 日本に帰って とろけるよ」

- 「暑い日は プール楽しい いもうとと」

「こそあど言葉を使いこなそう」:

こそあど言葉とは、物事や場所などを指し示したり、たずねたりする時に使う言葉です。普段から知らぬ間に使っていることにも気づいたようです。今日は、教科書の表をつかって、「こそあど」が何を指すかを確認し、いくつか練習問題を解いてみました。回答する際は、理由も共に述べてもらい、理解度の確認もできました。

次に、こそあど言葉をつかって、自分たちの手元にある物を紹介する、または質問をする練習を行いました。ここで注意する点は、話し手と聞き手が同じものを指していることです。(その後にNHK for Schoolのビデオ鑑賞) https://www2.nhk.or.jp/school/watch/bangumi/?das_id=D0005150205_00000#in=19&out=228

「こそあど言葉」には、

→文を短くする。

→同じ言葉を繰り返さない。(文章がわかりやすく、すっきりさせる)

などの役目もある。例文から、こそあど言葉を見つけ、それが何を指しているかを考えてみました。(教材文ではなく、もう少し簡単な文章を使いました。)身の回りの出来事を題材に、こそあど言葉をつかった文章を考えてみましょう。(宿題)

「引用するとき」:

引用とは、本などに書いてある他の人の言葉を、自分の文章や話の中で使うこと。

引用の仕方の決まりを 教科書にそって紹介しました。

「仕事のくふう、見つけたよ」:

まず、身近にある仕事を考えてみました。

宿題で観た動画からもわかる通り、スーパーマーケットのくふうについて考えます。そこで、まずはイギリスのスパーでの「くふう」をいくつか紹介しました。

本来、この単元・学習内容は、興味のある仕事について、調べて報告書を書くのですが、子供たちが前向きな姿勢で時間的にも余裕をもって取り組めるよう 夏休みの課題・宿題に変更をします。

夏休み中の旅行先(日本・フランス・スペイン)で、スーパーマーケットを調査してもらいます。勿論、イギリスのスーパーと旅行先との比較でも良いですし、旅行先のスーパーだけ調べても構いません。

- 気が付いた事

- 聞いた事

- 発見したこと

- おどろいた事

など何でもいいので(説明が出来るように)メモと写真を撮ってきてください。「くふう」だけに限定するのではなく、色々な情報を収集し、夏休み明けに整理・発表してもらいます。 ご協力お願いします。

宿題:

- 音読 p103「符号など」、p104「夏のくらし」

- こそあど言葉をつかって 文章を作る(p95②参考)

- 視写「はなび」

- 漢字プリント⑮

- 一言日記

【6月28日(オンライン) 授業内容・宿題】

日直:xx君

まいごのかぎ:

- 物語の設定の確認 (場所・時・登場人物)

- りいこは、どんな女の子か。→よけいな事をしてしまう子、楽しい子、恥ずかしがりや、優しい子

- 場面の確認(エピソード・小さな出来事=よけいなこと)→ 5場面から成り立つ

- ノートに番号①~⑤を書き、各場面を読みながら、りいこがやってしまった「よけいなこと」、「その結果どうなったか」、「りいこの気持ち」を読み取りました。

- こうしゃの前に、可愛いうさぎを付け足した。(友達に笑われて恥ずかしくなった)

- 桜の木にかぎをさした → どんぐりがふってきた。(びっくりした)

- 公園のベンチにかぎをさした。→ 犬のように、歩き出し、日向ぼっこをはじめた。(ひっくりかえりそうになっておどろいた)

- 味の干物にかぎをさした。→ 空を飛び始めた(自分がやるよけいなことに危機感を覚え、悲しくなった)

- バス停にかぎをさした。→ 数字が動き出し、バスが何十台もやって来る。リズムに合わせて踊り出す。(最初は何も起こらず「ホッとしたような、がっかりした」)→数字が動き出す(こわくなる)→バスが楽しそうに動いている(みんなやりたいことをやって楽しんでよい。)

発問:「一番すきな場面はどこか。」→場面②と⑤

回答:どんぐりがふってくるのが面白かった。最後にうさぎが帰ってきてくれてよかった。うさぎがりいこのことを覚えていてくれて嬉しかった。

主人公の気持ちの変化を考える →うさぎを描いて笑われ自信がなかったりいこが、最後には「よけいなことなんてない。自分がやりたいことをやってみよう。」という気持ちになる。

俳句を楽しもう:

俳句とは何か。(ビデオを見ながらメモを取る指示を出しました。)

https://www2.nhk.or.jp/school/watch/bangumi/?das_id=D0005150083_00000#in=24&out=295

- 五・七・五の十七音で作られた短い詩

- 「季語」=季節を表す言葉が入っている。

- 自然の様子やそこから感じられることが表されている。

教科書にある俳句を一句ずつ範読、追い読み、五・七・五で区切る、解説しましたが、最後の二句ができませんでした。家庭学習でサポートをお願いします。

- 好きな俳句を一つ選ぶ →音読・暗唱する。(宿題)

- 「夏」の季語集め、俳句を作る(宿題)

宿題

- 音読:こそあど言葉を使いこなそう(p94)、仕事のくふう、見つけたよ(p98~)

- 俳句の暗唱:教科書に載っている俳句から一句選びお暗唱する。(次回のオンライン授業時に発表)

- 俳句作り: 夏の季語をつかって、俳句を作る。(ノートに記帳・挿絵を描いても良い)

- 漢字プリント⑬⑭

- 一言日記

- スーパーの仕事・仕事の工夫のビデオ鑑賞(実際にスーパーへ行ってみても良いでしょう。)

【6月21日(対面) 授業内容・宿題】

日直:xxくん

文様の発表:

ダイヤモンドの輝きに 子供たちの将来への願いをこめた文様

「気持をこめて、『来てください』」:

(先週の続き)宿題で書き終えた下書きの確認を行いました。(一マス下げる、改行する、名前等を書く位置)

清書は宿題としますので、清書が終わったら日本にいる家族に送ってください。お返事が来たら、共有したく思いますので、よろしくお願いします。(用紙は配布済み)

注意:清書後に再度、誤字脱字がないかの確認をしましょう。

漢字の広場③:

挿絵にある漢字を板書し、まず読みの確認をしました。その後、示されている「時を表す言葉」(朝、夜、午前、午後、今週、毎日)の確認と それ以外の「時を表す言葉」(例:夜中、朝方、正午、昼間、夕方など)を紹介してから 挿絵にある日曜日の出来事を口頭で答えてから 文章をノートに記帳しました。家の人の予定も同じように、口頭で答えてからノートに記帳。「てにをは」の使い方を よく考えながら取り組む姿勢が見られました。

「まいごのかぎ」:

語彙の確認:まいご・ファンタジー・よけいなこと、海沿い、登場人物(物語の中でセリフがある人)

この文章は、物語(作られた話)であり、ファンタジー(話の中でいくつかの不思議なことが起こる)作品です。(説明文でないこと、そして本当の話でないことは、すぐにわかりました。)

大体の内容は理解していたようですが、まず全文範読をしてから、

- 教科書に出てくる挿絵を並び替えてお話の流れの確認

- ファンタジーの世界への入り口と出口(鍵を見つけた所・手から鍵が消えた所)の確認

- 物語の設定:(文中から抜粋)

場所:海沿いの町

時・季節:夏

登場人物:りいこ

来週は、次から次へとりいこがやってしまった「よけいなこと」(エピソード・事件ととらえ)を一つずつ見ながら、最終的に主人公の見方や考え方がどのように変化したかを読み取っていきます。

宿題

- 音読「まいごのかぎ」

- 夏まつりの案内を清書して送る (一応、こちらに用紙を添付しておきます。)

- 漢字プリント⑫

- 一言日記 (詳しく表す言葉を使って、読んでいる人に様子がもっと伝わるように書いてみましょう。)

【6月14日(オンライン)授業内容・宿題】

日直:xxちゃん

「気持をこめて『来てください』」

この単元では、学校行事へ参加案内の手紙の書き方を学びます。学んだことを実生活で生かす絶好の機会なので、来月に行われる「夏まつり」の案内を日本の家族に送る設定で取り組みました。受け取った人に「行ってみたい。」と思ってもらえるように 自分の気持ちが伝わる手紙を書きましょう。

まず、教科書の教材例文を読みながら、全体の流れを確認。

- 相手を決め、伝えることを考える →日本の家族、夏まつり

- 手紙の組み立てをたしかめる。→ はじめの挨拶、つたえること、書いた日、自分の名前、相手の名前

- 手紙を書いて、読みかえす。

- 手紙をとどける。→ 写真をとって送る

ここからは、共有画面の例を見ながら、各自で作業をしました。

- 夏祭りの内容・出し物の確認 →詳しく知ることにより、自分がすること・行事の説明が書きやすくなります。

- 土川さんのメモを参考に、ノートに案内メモ(以下項目)を書く。→行事、相手、日時・場所、自分がやること・行事のせつめい、気持ち(スライド添付:伝えることのメモ 講師の例)

- 「はじめの挨拶」の例文を紹介(スライド添付:きせつのあいさつ)→ 自分で考えられない場合は、例の中から一つ選ぶ。

- 土川さんのメモと手紙例・講師のメモと手紙例を提示し、メモがどのように案内に反映されているかを確認。(スライド添付)

- 講師例文の赤文字の部分は自分のメモを基にして書く。それ以外はそのまま文章を使う→ 一応最後まで書き終えたようですが、特に「夏祭りでは・・・」に書いた「自分がやること・行事のせつめい」の内容を再度確認してください。欠席した人は、来週、清書を行いますので、必ず終わらせてから授業に参加してください。

漢字の広場③

p70の挿絵にある漢字の読みの確認。→漢字の読み確認が終わらなかったので、宿題で取り組んでください。

宿題

1.音読 「まいごのかぎ」(読み聞かせ動画は既にFBに投稿してあります。)

2.夏まつりの案内の手紙の下書きを終わらせる(ノート)

3.漢字プリント⑪

4.漢字の広場③ 挿絵にある漢字をノートに書き出し、読み方を書く。

5.一言日記

【6月7日 授業内容・宿題】

日直:xxちゃん

1時間目:

文様の発表:

前回お休みだった人に、自分でデザインした文様とその文様に込められた願いを話してもらいました。

漢字の広場2の文作りの発表:

各自が担当した場面の物語を読む。挿絵に提示されていた漢字を全て使って物語を作ることができました。しかし、その反面で登場人物の様子や気持ち、それぞれの場面を修飾する言葉に欠けていましたので、次のお話作りの時はそれらの点に気をつけながら書けると良いと思います。

「こまを楽しむ」

今週は前回の続きで段落4からの学習でしたが、時間が経っていることもあったので、もう一度 前回の学習内容の復習をしてから進めました。

各段落ごとに追い読みをし、二つの問いの答えを文中から抜粋、ノートに記帳

――――――

主張 1 日本はこまの種類が多い国

問い(二つ)①どんなこまがあるのか、②どんな楽しみ方ができるのか。

2 色変わりごま →色を楽しむこま

3 鳴りごま → 音を楽しむこま

4 逆立ちごま →動きを楽しむこま

5 たたきごま → たたいて回すことを楽しむこま

6 曲ごま → 見る人を楽しませるこま

7 ずぐり → 雪の上で回して楽しむこま

主張 8 日本には様々なこまがある

――――――

6種類のこまについて学習した後は、感想を伝える活動をしました。「いちばん遊んでみたいこま」を一つえらび、こまの名前、遊び方、選んだ理由を口頭で答えてから、教材例文の構成(下記)を基に、ノートに書く。この時、各段落の最初は一マス下げる、句読点を正しく打つなどにも気を付けるよう声をかけました。

―――――

わたし・ぼくは、( こまの名前 )で遊びたいと思いました。

このこまは、( 遊び方 )を楽しむことができるこまです。

( 選んだ理由 )、見て・聞いてみたいと思いました。

―――――

最後に、来週学習する次の単元「気持ちをこめて『来てください』」について説明をしました。

ここでは、運動会や発表会のあんないの手紙を、見に来て欲しい人に書く学習です。今回は、日本にいる家族に「えびす塾の夏祭りに招待するために手紙を書こう。」という設定にし、まず、今まで自分たちが受け取った「(誕生日の)招待状」を思い出し、どんな事柄を伝える必要があるか考えました。

→何の行事か、日にち、時間、場所、服装、どんな出し物・食べ物があるか、など。

現時点で子供たちは、どのような出し物・食べ物が夏祭りであるのかを知らないようなので、次回の授業までに各ご家庭で説明をしてあげてください。また、日本のご家族(祖父母・いとこ・叔父母)の誰に案内を出すかも考えておいてください。実際に書いた案内を送ります。参加できないことは十分承知ですが、何らかの返事が頂けると子供たちは喜ぶだけでなく 学習意欲向上になるので、お忙しいとは思いますが 日本のご家族の方に案内に対する返事を書いて頂くようにお願いしてください。

宿題

【5月24日 オンライン 授業内容・宿題】

日直:xxくん

文様の紹介:

素敵な文様が出来ました。お休みだった人は、次回の対面で発表してもらいます。

- 黄色いお花の文様:お花は人々、黄色は幸せを表し、人々が幸せであることを願う文様

- 小判と猫の文様:お金のない人のところにお金がとどくことを願う文様

「こまを楽しむ」

先週学習した「文様」に引き続き、この文章も説明文であり、こまについて作者の伝えたいこと(主張)とその例が書かれている文章であることを確認しました。

まず、全文の追い読み音読をしましたが、とても時間がかかりました。音読練習の大切さは、読解力をつけるだけでなく日本語の発音練習や語彙の習得、文法学習にもなりますので、低学年のうちに音読の習慣をしっかりとつけて頂きたく思います。

段落の番号ふりは先週終了しているので、ノートに1から8まで番号を書き、今日は段落1~3、8の学習を行いました。

とても分かりやすい教材文なので、必要以上の深読みはせず、文の構造の理解(主張、問いに対する答え)を抑えながらテンポよく進めました。

段落1:段落の範読を聞き、作者の主張を考える。(8にも書かれている。) →記帳

「問い」を見つけ記帳

段落2と段落3:段落の範読を聞き、問いの答えを本文からみつけ記帳

―――――― (以下、本日の記帳内容)―――――

(主張)段落1 日本はこまのしゅるいが多い国

(問い) どんなこまがあるのか。

どんな楽しみ方ができるのか。

段落2 色変わりごま

色を楽しむこま

段落3 鳴りごま

音を楽しむこま

(主張)段落8 日本には様々なこまがある

―――――

「漢字の広場2」

挿絵に書かれている2年生の習得漢字の確認をし、読めない漢字にフリガナをふりました。ここでは、提示されている漢字を使って「宝探しの物語」を書きます。上段からそれぞれ3枚の挿絵が4段あるので、各自、担当の場面にある漢字を使って話を考え、みんなで一つの物語を作り上げましょう。

登場人物:オレンジ色の洋服の子が「けい君」、黄色の子が「はると君」ですので、名前を統一してください。

宿題:

2週間分ですが、今回は音読練習に重点を置きたいので、少なめにしてあります。

- 音読「こまを楽しむ」 〈お願い〉教材題名の横に〇(まる)を8つかき、全文音読(追い読みでも良い)を1回するごとに〇を塗りつぶしてください。今日授業に参加した生徒は、授業内で全文音読をしたので、最初の〇を塗りつぶしてください。(指示しましたが、きちんと伝わっているか不明なので確認してください。)

- 「漢字の広場2」物語づくり

- 漢字プリント8・9

- 一言日記

- こまの動画をみる。

(色変わりごま)

(鳴りごま)

(逆立ちごま)

https://youtu.be/RzmsWS8V-7U?si=_gTwZafFgANQqV5c

(たたきごま)

(曲ごま)

(ずぐり)

【5月17日の報告(対面) 授業内容・宿題】

日直:xx君

まず始めに、宿題で取り組んだ「音と訓をどちらも使って文を作る」をホワイトボードに書き、使われている漢字の音訓読みを確認し、文章を読みあいました。

選んだ漢字:温・平・水・相・回・分・中

音訓読みが分かったものもあれば、まったく分からなかった漢字もありましたが、少しずつでも身に付いていけると良いです。熟語(漢字が二つ以上つながっている)を読むときは、「音読み」で読むことが多く、訓読みの時は「おくりがな」があることにも気づかせました。

「もっと知りたい、友だちのこと」(先週お休みだった生徒の発表):詳しく知りたい事柄を聞き出す質問がよく出来ていました。

「文様」

3年生で学ぶ最初の説明文(双括型:1段落と5段落に主張が書かれている)なので、過去にも学習した内容(たんぽぽのちえ)を思い出し、説明文とは何かを考えてみました。→作者が伝えたいことが書かれている。何かを詳しく教えてくれる。

また、説明文の型式として、必ず「問い」と「答え」があり、はじめの部分に「問い」、中の部分に問いに対する「答え」が書かれていることを確認しました。

この教材文は、「こまを楽しむ」の説明文の学習をするために書かれた、とても分かりやすい練習文ですので、大切な所を抑え、問いと答えの関係を理解しながら進めました。

追い読みで全文の音読、段落の確認(5つ)をしてから、再度各段落を範読、内容の理解をしました。

(ノートには、段落、文様の名前、問いに対する答えを記帳)

主張 ① 文様には、願いがこめられている。

問い どんなことを願い文様があるのか。

答え ② つるかめ

元気で長生きすることをねがう

答え ③ かりがね

幸せがやってくることをねがう

答え ④ あさの葉

子供たちが元気に育つことをいのる

主張 ⑤ 文様には、人々のくらしから生まれた願いがこめられている。

「こまを楽しむ」

来週から学ぶ「こまを楽しむ」の学習内容に興味を抱いてもらいたかったので、持参したこま(色変わりごま、逆立ちごま、鳴りごま)を手に取り少し遊んでから、各段落に番号をふる作業を各自で行いました。「文様」でも確認した「段落の見つけ方→1マス下がっている」が定着したようで、みな8つの段落をすぐに見つけることが出来ました。

1年生の漢字復習(80字):

残りの時間では、漢字イラストカード(80字中の25字)を使い、①絵をみて漢字を当てるゲームをしてから、②(同じ漢字カードを使って)絵を見て漢字をホワイトボードに書く練習をしました。分からなかった漢字は答えを見ながら書く、書き順が間違っている漢字は正しく書き直すなど、時間がかかってしまいましたが、漢字学習の基礎となる1年生の漢字定着のために頑張りましょう。宿題の際は、出来るだけ習った漢字を使う、または書いた文章を読み直したときに漢字を書き足すなどするよう声をかけてあげてください。

宿題

- 音読「こまを楽しむ」(分からない漢字にはフリガナをふりましょう。) https://youtu.be/CXBUmVOUSD4?si=d3a1RB37Tv3DBR4N

- 漢字プリント7

- オリジナルの「文様」を描いてみよう。(教科書の例以外にも 折り紙の柄に使わている文様を紹介してあります。ノートまたはA4の紙に描いてください。)

- 一言日記 (日記を書くことに慣れてきたと思いますので、5月は様子を表す言葉や自分の気持ちを表す言葉を使い、少しずつ詳しく書く努力をしてみましょう。)

【5月10日 オンライン 授業内容・宿題】

日直:xxくん

発表:「もっと知りたい、友だちのこと」

お友達の話を聞いて、もっと知りたいことを引き出すために より良い聞き方・質問をする。発表をしてもらう前に、話し合いの時のルールを確認しました。話す人は、聞いている人が聞きやすい声の大きさや速さで話すこと、そして聞く人は、話している人に集中し、もっと知りたい事や疑問に思ったことなどを考えながら聞くこと。

それぞれ堂々と読むことができました。3年生で初回の発表でしたが、これから少しずつ発表する際は、ただ読むだけでなく聞いている人たちを見ながら話したり、原稿を見ずに話したりする練習も取り入れていく予定です。(人前で)日本語で話すことの練習を重ね、自信をつけてもらいたく思います。

「きちんとつたえるために」

今までに、言いたいことがうまく伝わらなかったことや、誤解を招いてしまったことがないか、日々の生活の中での出来事とつなげて考えてみました。相手にきちんとつたえるためには、忘れていけないことは何なのか、教科書の例・挿絵を見ながら授業をすすめましたが、みなの理解度はとても高く、「話の食い違い」を防ぐ言い方・説明法の意見交換ができました。

〈挿絵1〉

どうして、話が食い違ったのか。→「何が」(主語)可愛いのかをいわなかったから。二人は、どの様に言えばよかったかを考える。

→「あっ、あの犬かわいい。」

→「うん。わたしもあの女の子の洋服がほしくなっちゃった。

〈挿絵2〉

どうして話が食い違ったのか。→「どんな目的で」「どのくらい」をはっきりさせなかったから。

どの様に言えばよかったか。→「ひろし、アイスクリームがあるからちょっと来て。」

発問:「すぐ」とは何分くらいかを考え、友達同士の意見交換をしました。1分、3分、5分など、みんなの「すぐ」の意識感覚に違いがあることを認識し、このような場合は具体的な時間を伝える方が良いことが解りました。

→「はあい。十分くらいで行くよ。」

「漢字の音と訓」

教科書に沿った内容をパワーポイントで進めましたが、1,2年生の漢字がしっかり定着していないため、むずかしい単元だったかもしれません。p51の教材例文・練習問題①を一緒に解き、漢字の読みに重点を置くのではなく、読み方が音訓のどちらであるかを考え、

- 音読みは、中国から来た音だけの読み方(意味がない)

- 訓読みは、日本の昔からの読み方(意味が分かる)

という2点を明白にすることに集中しました。

p51②「下・回・切・楽」の音訓を提示し確認をしました。「小」の漢字を使った文章例にあるように、授業内で音訓のどちらも使って文作りをする予定でしたが、できませんでしたので宿題とします。教科書p150~の「今まで学んだ漢字」から 音訓両方の読みのある漢字を2つ選び、文作りをしてきてください。

例:

- 音楽(がく)のじゅぎょうは、楽(たの)しい。

- 富士山(さん)は、日本で一番高い山(やま)。

- オリンピックで、日本の国歌(か)を歌(うた)う。

最後に「言葉集め」ゲームを行いました。今回は、「み」と「り」から始まる言葉を考えられるだけホワイトボードに書き出しました。お友達と全く同じ言葉だったり違う言葉だったり・・・。このようなちょっとした活動からも、文字を書く練習や語彙量を広げることが出来れば良いと思います。

宿題

- 音読「文様」 伝統工芸① | ツクランカー | NHK for School (文様についての動画ですので見てください。)

- 漢字プリント6

- 音と訓をつかって文章を書く。(漢字2つ)

- 一言日記

【5月3日(対面) 授業内容・宿題】

日直:xxちゃん

1時間目:

「もっと知りたい、友だちのこと」

最初に学習意欲を上げるために、「お友達のことで知っている事は何か」と問いかけ話してもらいました。しかし、出てきたのは「好きなキャラクター名」や「兄弟姉妹のこと」くらいで 実際にはあまりお互いのことを知らないことが判明しました。

この単元では、「話す・聞く」の練習として、一人ずつ友だちに知らせたい話題を決めて話し、聞き手は 知りたいことを友達から聞き出せるよう、適切な質問の仕方を考え学びます。

今日は、①と②を授業内で行いました。

① 友だちに知らせたいことを決める。→ノートに紹介文の下書きをする。

② 話の聞き方や質問についてたしかめよう。

③ 話を聞いて、しつもんをしよう。(来週発表をしてもらいます。)

知らせたいことを決める:

教科書にも載っている「知らせたいことの例」を具体的に考えたり、朝日小学生新聞の記事「よりよい自分をめざして挑戦!」(添付)を読んだりして、友だちに知らせたいことのアイディアを与え、各自ノートに3つくらい書き出し、その中から一つ選ぶよう指示を出しました。

次に話の聞き方や質問(の種類)について考える:

- 知らないことやわからないこと→ いつ・どこで・だれが・何を

- 物事の様子や方法→どのように

- したことや考えたことなどの理由→ なぜ・どうして

教材文をみながら、話す内容を考える:

教材文の範読、「始め・中・終わり」の構成から成り立っていることに着目し、それぞれの段落で何が書かれているかの確認。

- 始め→ 話題の提示

- 中→ 話題の詳細

- 終わり→ 感想

各自ノートに下書き:

誤字脱字のチェックもほぼ出来ているので、今週の宿題は、今日書いた文章を清書し、暗唱できるくらい読む練習をすることです。

注意:各段落(始め、中、終わり)の始まりは、一マスさげる。外来語はカタカナで書く。書き終えたら、誤字脱字がないか、再度読みなおすことを習慣化しましょう。

3時間目:

「春のくらし」

詩「みどり」をみんなで一緒に音読(2回)行いました。お互い読むスピードを合わせながら上手に読むことが出来ました。

詩から感じたことの交流:

「よりどりみどり」「まみどり」「こいみどり」の意味を考え、詩の背景を想像する。

「春」や「新」がついた春の野菜や山菜を教科書の挿絵を見ながら確認し、自分が見つけた春の写真を思い出しながら「春に関する語彙」を出し合いました。

最後の残った時間で、ホワイトボードを使って数字・1年生の漢字ビンゴを行いました。

宿題

- 音読「漢字の音と訓」

- 漢字プリント5

- 「もっと知りたい、友だちのこと」の紹介文を清書し、発表の練習をする

- 一言日記 (書く習慣がついてきたら、今度は少しずつその時の様子や気持ち、状況をつたえる言葉が加えられると良いでしょう。)

【4月26日 オンライン 授業内容・宿題】

日直:xxちゃん

身の回りで見つけた「春」の紹介:

各自が撮った写真(桜や水仙の花々、イースター、小川)を見ながら、その時の気持ち、したこと、様子などの問いかけをし、身の回りの春を話してもらいました。

「春風をたどって」

前回の復習:

- 場所・時(季節)・登場人物

- 物語の出来事・場面の確認:4場面からできている (場面の番号ふり)

- それぞれの場面の「小見出し」を考える。(場面1:たから物の写真)

今週は、場面2から 下記の順で学習をしました。

- 範読

- 語彙の説明・確認

- できごとの確認

- 小見出しを考える(場面のまとまりを示す短い言葉)←ノートに記帳

場面2:ノノン

語彙:

- 顔見知り(=仲良しではない)、

- おっとり(=ゆったり・落ち着いている)

- 首をかしげる

場面3:花ばたけ

語彙:

- 目に飛び込んでくる=突然見えてくる

- ためいき(場面1のためいきとの違いを考える)

- うっとり

場面4:すてきなばしょ

語彙:

- つぶやく

- ねどこ

発問:

- ルウは、自分がすむ森をどう思っていたか。→ あまりワクワクしない

- 全然わくわくしないと思っていたルウの気持ちが、変わったのはどこ・いつか。→場面4 「素敵な場所が見つけられそうな気がする」=クライマックス

- (物語の)クライマックスとは →登場人物の気持ち・味方が大きくかわるところ。

想像しよう:

ルウとノノンは、その後「すてきな場所」を探しにいきましたか。

(生徒の意見)→新しい場所を探しに行かなかった。その代わりに、ルウは、また青い花畑にノノンと出かけて行った。

(教材例を共有)夏が来て、ルウとノノンは、茂みの中を歩いていたら、ルウが行きたがっていた黄金に輝く砂漠の写真に似ている ひまわり畑をみつけました。ふたりは、うっとりと見とれていました。

(「春風をたどって」の学習終了)

クロスワード:

最後に時間が少しあったので、宿題の「クロスワード・春」のやり方を説明すると共に、いくつか問題に応えてみました。子供たちの反応が良ければ、語彙の幅を広げる教材として定期的に組み入れますので 感想をお知らせください。

宿題

- 音読「春のくらし」「もっと知りたい、友だちのこと」

- 漢字プリント 4

- 一言日記 (5月分を印刷してください。)

- クロスワード「きせつの言葉 春」

- (前回の終わっていない宿題を終わらせる)

過去3週間分の「一言日記」の提出ありがとうございました。

とりあえず現時点では、書く内容・文法等にとらわれず、「毎日書く」を習慣化することに重点を置いてください。来週の対面授業時に、書く際に注意する点を話します。

【4月5日 対面 授業内容・宿題】

日直:xx君

1時間目:

「国語辞典を使おう」

まず始めに「人の話や本の中などで、意味や使い方が分からない言葉に出会ったらどうするか。」と問いかけ、意見交換しまいた。→回答:先生や友だちに聞く、質問する、辞典をつかって調べる。

教科書例文「湖の色は、深い青でした。」の「深い」の意味を考える→回答:濃い色、もっと黒い色。

既に「深い青」の「深い」の意味を理解していたのですが、「深い」の意味が実際に国語辞典にどのように書かれているか、手に取って確認しました。そこで国語辞典は、「わからない言葉の意味」を調べる時に使うだけでなく、その「言葉の使い方の例文」もかかれていることに気づきました。

次に国語辞典の部分の名前を教科書に沿って紹介し、手元にある辞典で確認をしました。

- つめ

- はしら

- 見出し語

- 漢字での書きあらわし方

- 言葉の意味

- 言葉の使い方

見出し語の見つけ方:

五十音順に並んでいる、清音→濁音→半濁音の順番、平仮名→カタカナ、長音(伸ばす音)は、伸ばす音を「あいうえお」におきかえる、などのルールの説明をしてから、実際に辞書を使って言葉を探す練習を行いました。

この際に気を付けることは、まだ辞書の使い方に慣れていない生徒たちなので、調べる言葉の枠を狭め、今回は「あ」から始まる言葉に絞りました。ご家庭で練習する際は、上手く「調べる言葉」を選び(あ行・か行など 各行ごとに行うなどして)絞って取り組んだ方が、見つけやすく楽しく取り組むことができるはずです。

練習問題:青(あお)→赤(あか)→足(あし)→雨(あめ)

3時間目:

「春風をたどって」

全文の範読をしてから、物語の設定の確認(その理由を文中から抜粋)→ ノートに記帳

- 場所:森 (p23L5)「それにくらべて、この森のけしきってさ、・・・」

- 季節(時):春 (p22L4)「心をうきうきさせるような春風が・・・」

- 登場人物:ルウ・ノノン

3年生最初の物語の学習なので、「登場人物」と「場面」の定義確認をしました。

「登場人物」とは:物語の中で「セリフ」がある人物・動物などを指す。

「場面」とは:「物語」の中で起こる事件(出来事)=小分けになったそれぞれの物語。→物語では、これらの事件(出来事)を通して、登場人物の(心情の)変化を読み取る。

場面の番号付け:4つの場面(一行空きで、四つの場面に分かれている)

場面1の追い読み→小見出し(場面を表す短い言葉)を考える。(ノート記帳)

- たから物の写真

普通、物語の学習時は場面ごとの要約をしますが、今回は「小見出し」を挿絵をヒントにしながら文中から探すことにしました。場面2~4の音読練習をする際は、小見出しになる言葉を考えながら読むと良いでしょう。

宿題(3週間分です)

- 音読「春風をたどって」

- 音読中に出会った「知らない言葉」をノートに書きだす

- 漢字プリント2・3(計4枚)

- 一言日記

- 「漢字の広場1」:絵の中の漢字を全てノートに書き、読み仮名をふる。

- 春をみつける(自分でみつけた春らしい事柄、食べ物、景色などを写真に撮ってみましょう。)

【3月29日 対面 授業内容・宿題】

1時間目:

まず始めに緊張を解くことも兼ねて、3年生クラスのルールを説明しました。

クラスのルール:

- 飲食・トイレは休憩中に行う。

- 分からない単語・言葉はどんどん質問をする。

- 日本語をたくさん話す。

日直当番:

- 授業の開始・終了時の号令かけ。「起立、これから〇時間目の授業を始めます。着席」「起立、これで〇時間目の授業を終わります。」

話す時、聞く時の注意:

- 話している人をみて、何を話しているかよく聞く。

- 話す時は、聞きやすい声の大きさと速さではっきり話す。

3年生1学期の目標を考えました。口頭で言ってから各自ノートに書くよう指示をだしました。「てにをは」や平仮名の誤りには、消しゴムで消さずに線を引き、その横に訂正するように伝えました。(時間の節約と誤りが自分でもわかるようにするためです。)

「よく聞いて、じこしょうかい」:

2時間目に全学年の自己紹介があったのですが、その事前練習として自己紹介をしました。

詩「わかば」(音読・内容の確認):

新しい命が芽生える季節(春)、新しい学年に進級した自分たちのことを考え重ね合わせながら一人ずつ音読し、感じたことを話し、最後に追い読みをしました。

発問:

- 「わかば」とは→葉っぱの赤ちゃん(生徒の発言)

- 「晴れ晴れ」とは→よく晴れた様子。気持ちが明るくすっきりする様子。

- 「むねが晴れ晴れする」(気持ち)・「あんなに晴れ晴れしている」(天気)=心と空の様子を重ね合わせての表現の理解は、少し難しかったようです。

- 「人間のわかば」とは→子供達(生徒の意見)=小学3年生=「わかば」比喩表現(他の物に例えて表す方法)

詩「どきん」(音読・内容の確認):

全文範読してから、5行目迄追い読み。

- 「さわったり」「おしたり」しているのは、誰か→ 子供

- 「つるつる」「ゆらゆら」「ぐらぐら」「がらがら」の意味(オノマトペ)確認、具体的にどんなものかを想像する→ブランコ、つみき、つくえ

- 二人組での活動:各行末のオノマトペを動作で表現→発表

6行目まで範読、追い読み、発問:

- この人は今、どこにいるのか→部屋の中、学校、公園、庭

- 振り向いたのはだれか→大人

- 二人組での活動:各行の文末オノマトペを動作で表現→発表

最後にもう一度通して全文音読・動作化をして詩を楽しみました。(是非ご家庭でも、生徒たちの豊かな表現力を披露してもらってください。)

3時間目:

「わたしのさいこうの一日」:

- 「さいこう」とは→ 一番いいこと、楽しい事、好きな事、うれしいこと(生徒の意見)

- 活動:「さいこうの一日」を考える → ノートにマインドマップを書く →マインドマップを見ながら口頭で「さいこうの一日」を話してもらいました。(教科書には、日記を書くことになっていますが、今回は発表にしました。是非、ノートのマインドマップを見てどんなのが「最高の一日」なのか質問をしてみてください。)

「日記の書き方」について説明:

日記・一言日記とは、何を書くか。

- その日の出来事や気持ち、思ったこと、見た事、食べたものなどを書いた文章(や絵)(生徒は理解済み)

- 読んだ本の感想を書いてもよい

- 長さも書き方(スタイル)も自由 (「~です。~ます。」の文末でなくてもよい。オノマトペを使う、詩や俳句・川柳でも良い)

宿題:

- 音読「春風をたどって」(お話が長いので、読み聞かせをまずしてから、場面ごとに分けるなどして音読練習をしましょう。音読には、追い読み、一行読み、段落読みなど色々なアレンジがありますので、是非工夫して楽しんでください。)

- 漢字プリント1(漢字ワーク・チャレンジ)

- 一言日記(4月分の用紙は配布ずみ)その日に書くことが思いつかない場合は、その日の「お題」について書いてみましょう。