□□□□□□□□□ 3月15 日 の授業内容 □□□□□□□□□□

日直:XXちゃん

「お気に入りの場所、教えます」の発表

保護者の方々をご招待して行いました。子供たちは、緊張感が増したようでしたが、話す人、聞く人それぞれ、3年生最後の発表にふさわしい姿勢で取り組むことが出来たと思います。大切な事を聞き落とさないようにメモを取ることにも慣れてきたのではないでしょうか。

「モチモチの木」

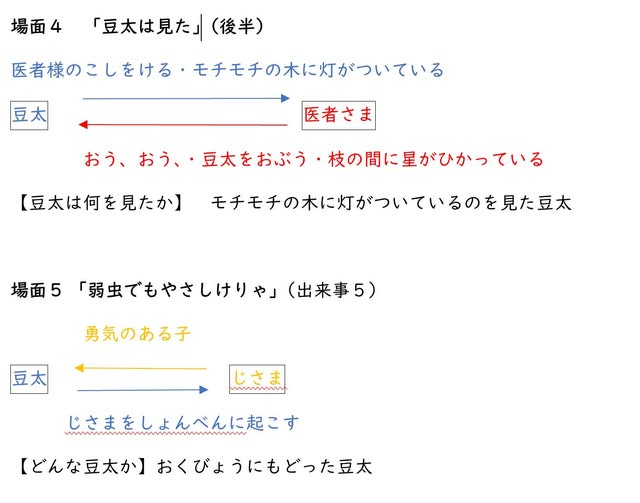

先週の学習の続きです。今回は、場面4の後半と5の範読・内容確認・要約をまず行いました。(板書は、添付したものを参考にしてください。)

場面5の小見出し「弱虫でも やさしけりゃ・・・」の・・・にあてはまる言葉を考えてみました。「いいんだ」「ゆうきある人になれる」などの意見がでました。

「モチモチの木」の出来事(イベント・事件)の再確認

- 1人でしょんべんにも行けない豆太

- モチモチの木の話を聞いた豆太

- 医者を呼びに行った豆太

- モチモチの木に灯がついているのを見た豆太

- おくびょうに戻った豆太

クライマックスの確定:

クライマックスとは、お話の中で一番の盛り上がりということは理解していたので、互いの意見を出し合いながら考える時間をとりました。「モチモチの木に灯がともる所をみたこと」「じさまがびょうきになるところ」など、場面4が関係していることは理解していた様子でした。

そこで、「臆病だった豆太が変わったのはいつか」と発問をすると、「じさまのために、いたくて、寒くて、こわかったけれど、勇気を出して医者様をよびに行った」「この豆太は、おくびょうではなく勇気がある」という回答がでました。そこが、このお話のクライマックスとなるところです。

最後に、「豆太は勇気があるか」の発問に、ほとんどの子供が「ある」との回答。「豆太はふだん臆病・弱虫だけど、やらないといけないときに頑張れるから勇気がある。」という結論に達しました。

この単元を終了する前に、もう一度絵本をつかって読み聞かせをしました。むずかしい語彙・表現法が多く使われている「モチモチの木」、最初はあまり親しみがわかなかったようでしたが、学習を終えてみると面白かったという意見が多くありました。

「漢字の広場⑥」

挿絵にある漢字・熟語の読みを確認しましたが、宿題で取り組んでいたためでしょう、とても良くできました。各自で作った文章を交流しました。たくさんの漢字をつかって長い文章が書けるようになってきました。

宿題:

1. 音読:「春のうた」(4年生の教科書から)

2. 漢字復習プリント:(各自に渡してあります。)4年生になる前に、学習済みの漢字がどれくらい読めるか(習得しているか)確認をしてみましょう。渡したプリントには、1,2年生の漢字のみが使われて文章が書かれています。(そのため、あまり面白い内容ではないですが・・・)段落ごとに音読し、読めた漢字だけに色鉛筆で印をつけると、読めない漢字を特定することができます。段落ごとの文に合ったイラストを描いたりしながら音読練習をすると、ビジュアル化することにより読めない漢字学習が少し楽しくなるかもしれません。

(各自持っているホワイトボードは、4年生でも使いますので大切に保管しておいてください。)

ーーーーー

最後になりましたが、2年間、8人の子供たちの指導をする機会をありがとうございました。賑やかでパワフル、個性豊かでありながらも素直で前向きな姿勢の子供達にはこちらも学ぶことが多くありました。

素敵なアイディア(アクロスティックポエム的)のカードと豪華なお花、ありがとうございました。

そして、4年生への進級、おめでとうございます。4月からも引き続き、日本語学習・教育を頑張りましょう。3学期の進度表は、近日中に送らせて頂きます。

□□□□□□□□□ 3月8 日 の授業内容 □□□□□□□□□□

日直:XXちゃん

「もちモチの木」

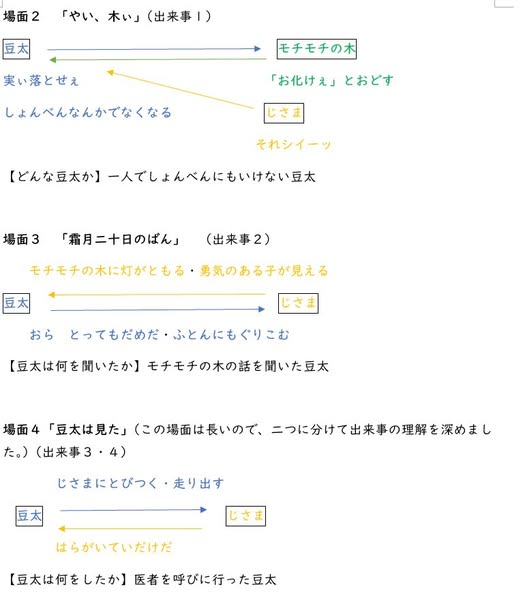

5つの場面で起こる事件・出来事を通して、豆太がどのように変化したかを読み取ります。

場面1「おくびょう豆太」(登場人物たちの紹介やお話の設定についての説明)

(先週の復習:場面1の本文から「登場人物の性格」を読み取りまとめ、確認する。豆太→おくびょう、じさま→やさしい)

設定の確認:

- 登場人物:豆太、じさま、医者さま

- 場所:りょうし小屋

- 時間:11月 (=霜月)

今日は、場面2からの学習でした。

各場面での登場人物はだれか、どの様なやり取り(会話)があったか、どんな気持ちか、などを考えながら範読を聞いてもらいました。会話や様子の描写されている文章を本文から抜粋し、それを図化しました。(添付した資料を参考にしてください。)少しでも登場人物の性格や心情を想像しやすくなれば良いと思います。

要約をする作業では、段落ごとの豆太の様子を「~豆太」で終わる文章でまとめてみました。「おくびょう」「勇気がある」「こわがり」などの豆太の性格を表す言葉をつかって要約を考えるようとする前向きな姿勢も見かけられました。

来週は、場面4の後半(豆太と医者様とのやりとり)と場面5の学習、そしてクライマックス(豆太が「おくびょう」から「勇気のある子供」に変化したところ)の確定をしてみたく思います。

宿題

1.音読「モチモチの木」

2.漢字の広場⑥ (FBにPDFを載せてあるので参考にしてください)

- すべての漢字・熟語をノートに丁寧に書く

- 読み方を書く

- 絵の中の人になって、それぞれの季節にしたことを書く(最低各季節1つ、計4つの文章)

3.「お気に入りの場所を教えます。」の発表練習:声の大きさ、読む速さ、どこで写真・絵をみせるかのタイミングなどを考えながら練習をしましょう。3年生最後のスピーチです。ただ原稿を読み上げるのではなく、聞いている人たちに伝えたいことがうまく伝わるよう、各自工夫をしてみてください。

□□□□□□□□□ 3月1 日 の授業内容 □□□□□□□□□□

日直:XX君

1時間目:

「ハーフタームの出来事」の発表:

聞いている人に、その時の様子や気持ちが伝わるように言葉を選んで話す(文章を書く)ことがここでの目的でした。今回は、お友達の発表を聞きながら 大切な事柄をホワイトボードにメモしながら聞くという初めての挑戦でしたが、集中して聞く、大切な情報だけを選び抜く、素早く書き留めるなどの作業が出来ていました。発表する側は、聞きやすい声の大きさ・話すスピード(ただ文章を読み上げるのではなく、スラスラと読むこと)が大切であることに気づいたと思います。長く難しい言葉を使った文章を書くことよりも、自分の言葉で伝わりやすく書くようにしてみましょう。

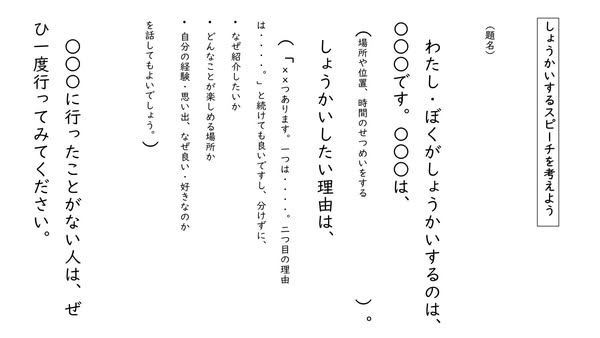

「お気に入りの場所、教えます」

この単元も「人前で話す」学習です。まず始めに、話す時に気を付ける事や上手く伝わるようにするための工夫を考えてみました。

ハーフターム中の宿題で、下記①②に取り組んでもらったので、今日は③の学習です。「場所とその理由」を1人ずつ紹介してもらいながら進めました。

①お気に入りの場所とその理由を考える。

②資料を用意する。

③組み立てを考えて、発表メモを作る。

④練習して発表する。(3月15日の対面授業時)

発表メモを書く前に、理由がたくさんある人は、二つ選んでから下記の「メモ書き」をしました。最後まで終わっていない人は、宿題です。

発表するときにこのメモと資料(写真・絵など)を使いながらスピーチしましょう。授業中に一人ずつ理由を話すときの注意点を説明しましたが、再度こちらに書いておきます。

→まず中心となる内容(経験・体験したこと)を述べてから、後で詳しく説明したり例を挙げたりするようにしましょう。(教科書p119の発表の例文を参考にしてください。

今回はスピーチですので、メモを使って話す内容を落とさず話す、そして「自分の言葉」で話せるようにしましょう。

―――――――――――

わたし・ぼくのお気に入りの場所は、( 場所名 )です。

( 場所名 )が好きな理由は、二つあります。

一つ目は、

二つ目は、

このように、( 場所名 )は、わたし・ぼくにとってお気に入りの場所です。これからも・・・・。

―――――――――――

3時間目:

「モチモチの木」

教科書の挿絵をみて「豆太」がどんな人物か、「モチモチの木」とは、どんな木なのか意見交換をしました。音読をしてきた人は、大体の内容が分かっているようでしたが、引き続き音読練習をし、物語の内容理解だけでなく、登場人物の気持ちの変化を読み取れるようにしましょう。

場面ごとに小見出しがあり、2行間隔があいている →全部で5場面

場面1「おくびょう豆太」:

ここには、登場人物の説明や物語の設定が書かれているので、範読→語彙の説明。そして豆太とじさまが人物像を文中から抜粋し、二人の性格を考えてみました。

豆太 → おくびょう

- おくびょうなやつはいない

- もう五つにもなった

- じさまと夜中に呼ぶ

- 夜中に一人でしょんべんもできない

じさま → やさしい

- 夜中にすぐ目をさましてくれる

- 六十四さい

- とうげのりょうし小屋に豆太と二人でくらしている

- 青じしを追って岩から岩へととびうつる

来週は、場面2~の学習です。音読練習をする際には、それぞれの場面に登場する人物の行動や心情に着目してみてください。

宿題

- 音読「モチモチの木」

- 発表メモ「お気に入りの場所、教えます」を終わらす

- 漢字練習 新教科書p96「漢字の広場⑤」 挿絵にある漢字(熟語)をノートに丁寧に書き写す、読みがなをふる、学校でどんなことをしているか日記をつけるように漢字を使って文を作る。(2~3つ)

□□□□□□□□□ 2月15 日 の授業内容 □□□□□□□□□□

日直:XXくん

1時間目:

火災訓練について:

- 何のための訓練か。

- なぜ訓練をするか。

- どのように行動すべきか。

- 注意する点。

発表:

それぞれのテーブルに置かれたありについて書かれた資料を見て回り、自分が知らなかったことを交流して理解を深めました。

「たから島のぼうけん」の発表では、旧版と改版の教科書の地図が違いましたが、それぞれの地図を見ながらお話を聞くことが出来ました。みんな違った「事件」が起こり、解決策も様々でした。また、会話文や方角を物語の中に組み入れることで 生き生きとした口調で物語が進むことで、面白さが増し聞いている側も集中して聞くことが出来ました。たから物を見つけた後にも事件が起こってしまったりと、8通りの個性豊かな物語を楽しみました。

3時間目:

「つたわる言葉で表そう」

教科書の3枚マンガ(挿絵)をみて、気づいた点を話し合ってみましたが、すぐに「すごかった」が3回使われていることや、ロボロボが伝えたかったことが上手く伝わらなかったことに気づくことができました。

この単元では、「様子や気持ちがつたわる言葉を使うこと」が目的です。ロボロボは、どの様に言えばよかったのか 文中の「すごかった」を取り上げて考えてみました。

すごいホームラン→ とても大きなホームラン、逆転ホームラン、球場の外まで届くホームラン

本当にすごい→ バッティングが上手、力が強い選手、観ていてドキドキした

次に、教科書p108の教材文を読み、「似ている言葉でも、言葉から受ける感じが微妙に違うこと」」を考えてみました。理解が難しいかと思いましたが、言葉では上手く表現できなくても、違いを感じ取っている様子が伝わってきました。

- 友だちの言葉にドキッとした。→ 驚き、恐れ、期待などに 心臓がドキドキすること。

- 友だちの言葉にはっとした。 → 急に思いつく、予想しなかったことに対しての驚く気持ち。

- 今日は寒い一日だった。→ 気温が低い、冷たく感じること。

- 今日ははだ寒い一日だった。→ 秋・冬の季節に 肌に感じる空気の冷たさ。

次に、子供たちの日記によく見かける「楽しかった」を使った下記の例文を読み上げました。すると、3回使われた「楽しかった」の言葉が持つ意味を表していないことに気づいたようで 一斉に笑いが起こりました。そこで、どの様に表現したら言いたいことが伝わるのか 自分の経験を交えたり それぞれの乗り物に乗った時のことを想像・思い出したりしながらノートに書いてみました。なかなか文作りが進まなかった生徒には、それぞれの乗り物に乗った時の気持ち、見える景色、スピード、体で感じたことなどを思い出すようにと声をかけました。

例文:「遊園地に行きました。まず観覧車に乗りました。楽しかったです。次に、コーヒーカップに乗りました。楽しかったです。ジェットコースターも楽しかったです。」

宿題 (2週間分です。)

- 音読 「モチモチの木」 長文なうえ、使われている言葉も難しいお話です。一度では理解はできませんので、場面ごとに分けたりしながら、読み聞かせ・音読練習をしましょう。(視写のリクエストがありました。取り組みたい人はチャレンジしてみてください。)

- 作文「最近またはハーフタームの出来事」 これは「伝わる言葉で表そう」の実践学習です。様子や気持ちを伝えるために、①自分の気持ちをくわしく、②様子や気持ちに合う言葉で、③読み手がその時の様子を思い浮かべられるような言葉を使って書きましょう。

- 身の回りにある自分の「お気に入りの場所」を考え、①そこが好きな理由、②その場所の写真・絵・図など資料を集め、ノートにメモをしてきてください。(3月1日の授業で学習します。)

- クロスワード (漢字・言葉力クロスワードをそれぞれ2枚(計4枚)載せておきます。その中から2枚を選んで取り組んでください。全部やりたい人はチャレンジしてみてください。)

□□□□□□□□□ 2月8 日 の授業内容 □□□□□□□□□□

日直:XXちゃん

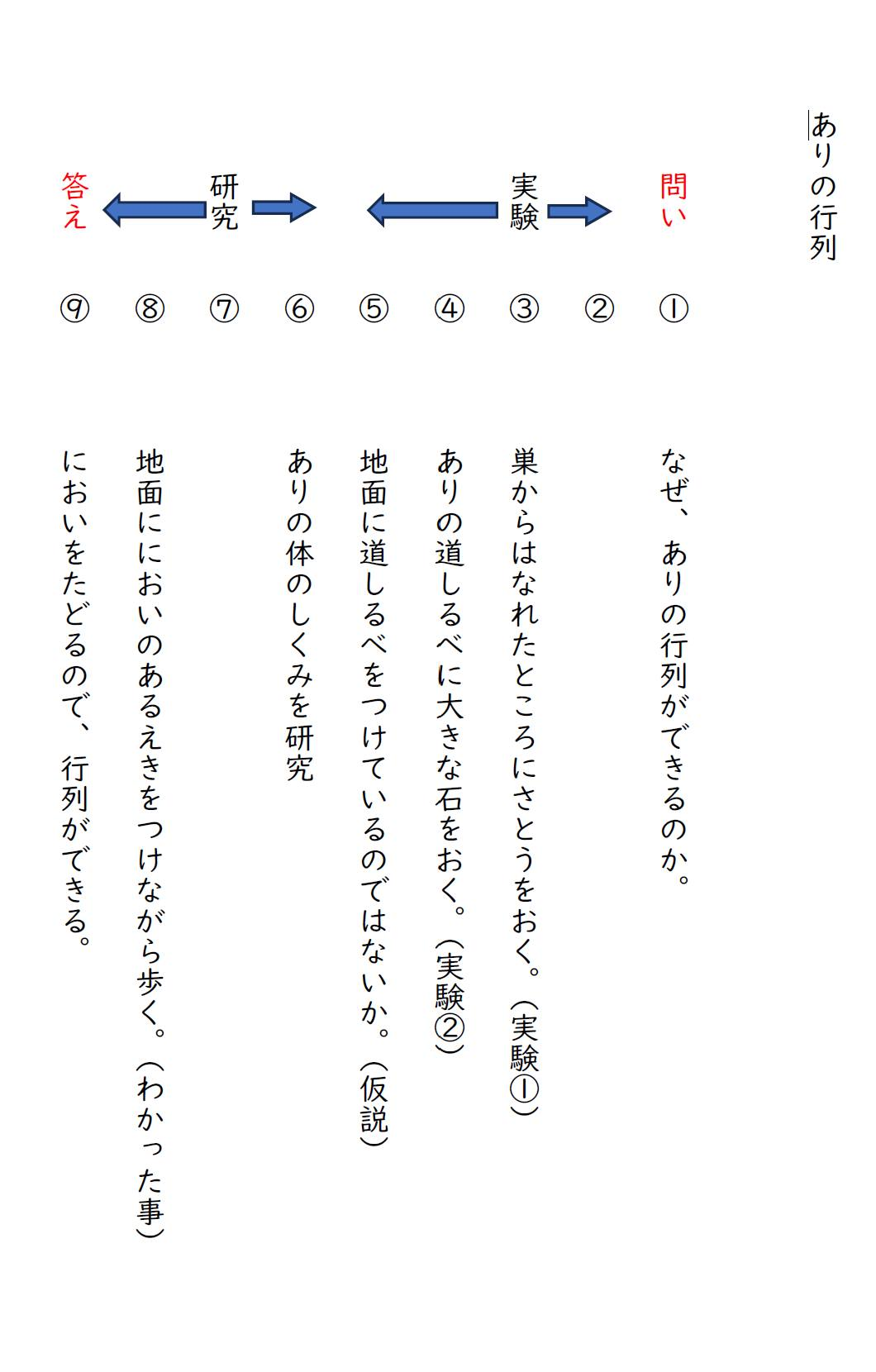

「ありの行列」

調べた事柄・ポスターの発表を共有画面をしようして行いました。お休みの生徒が多くいたことや時間の関係もあったので、再度来週の対面授業時に発表してもらいますが、みんな色々な視点からありを調べることが出来ました。

「ありの行列」の要点をまとめる:

まず、先週学習しノートに記帳した段落ごとの要約の再確認

- 「ありの行列」は説明文

- 説明文には「問いと答え」がある

- 「答え」を証明するために学者が行ったことは「実験と研究」

- 砂糖をつかう実験・ありの体の仕組みを調べる研究

これらのことを確認してから、要点をまとめる文章(下記)を作りました。

筆者は、さとうをおく実験や ありの体の仕組みの研究をして、ありはにおいをたどって歩くので行列ができるということを伝えたかった。

次に「ありの行列」を読んだ感想を書く予定でしたが、

- 興味を持った・初めて知ったこと

- 「ありの行列」を勉強して疑問・不思議に思ったこと

を口頭で発表し、この単元の学習を終了しました。

2時間目:

「たから島のぼうけん」

p112の地図を見ながら、

- 気づいた事

- 生き物たちの名前、物の名前

- 方角

を確認し、たから物を探すぼうけんを考え、どのような物語になるか想像してもらいました。

教科書の順番とは入れ替わりますが、地図を見ながら教材「物語の例」p114を聞いてもらいました。その際に、物語の構成(はじめ・中 事件が起こり解決する・むすび)から成り立っていることも気づきました。

次に、想像した物語の内容(添付した写真を参考にしてください)をノートに書き出す作業を行いました。この作業では、細かく書く必要は求めず、大切な事柄(箇条書き)のみに集中しました。なぜならば、この時点であまり細かく書き過ぎると、実際に物語を書き始めたときにこのアイディアにこだわりすぎて想像が広まらなくなることがあるからです。ここで書いた事柄は、あくまでも最初のアイディアであり、さらに良いアイディアが浮かべば後ほど変更しても良いことを覚えておきましょう。

今週の宿題は、これらのアイディアを使って物語を書くことですが、下記の条件を守り 読んでいる人がワクワク・ドキドキするような言葉や表現を使う工夫ができると良いですね。

- 登場人物は一人もしくは二人まで(自分でも良い)

- 事件(出来事)は二つ以上

- 会話文を加える

漢字読み確認テスト㉞:

神様、箱、お湯、熱湯、他人、身長、身の回り

これで3年生の習得漢字練習は今週ですべて終了しました。今週以降は、リクエストに応えてクロスワードに取り組んでもらいます。

宿題(時間切れになり、ノートに記帳は出来ていません。):

- 音読 「伝わる言葉で表そう」

- たから島のぼうけん お話作り

- クロスワード(2枚)

□□□□□□□□□ 2月1 日 の授業内容 □□□□□□□□□□

日直XXちゃん

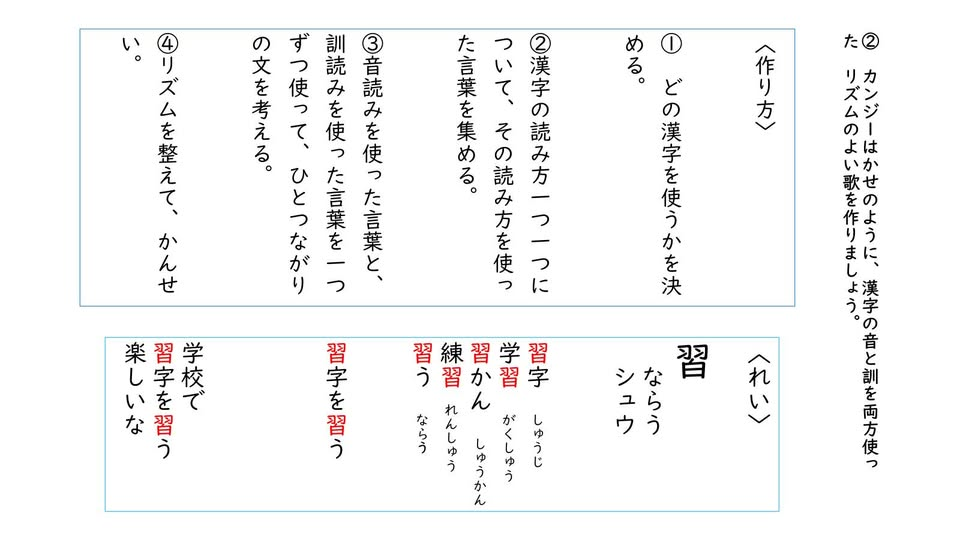

「音訓かるた」

宿題で作成した音訓かるた(絵札)を披露してもらったところ、偶然にもみんな違う漢字を選んでいたため、重なる漢字がなく素晴らしかったです。

「ありの行列」

まず始めに、ありが行列を作る様子を見たことがあるかを問いかけ、学習に入る前に興味を高めました。説明文の学習ですが、残念ながら、音読しただけでは「説明文」だとは分からなかったようです。そして、説明文には、「問い」と「答え」があることも忘れていました。説明文は「問題提示→事例1・事例2・事例3→結論」の形式で書かれています。

全文範読中に段落番号振り(一マス下がっているところが段落の始めであることは理解しています。)をしてから、「問い」が書かれている段落の確認をしてから「問い」の文を段落内から抜粋・ノート記帳をしました。同じように、「問い」に対する「答え」が書かれている段落を見つけ、書かれている文を抜粋しノートに記帳をしましたが、この段落探しはこちらからの声掛けがないとピンとこないようでしたが、段落内から見つけることはできました。

「問い」と「答え」が一致していることの確認をしてから、「答え」を証明するために行った二つのこと(実験、研究)は何か発問しましたが、語彙の説明がまず必要でした。

実験①と②を(教科書の挿絵もありますが)実際にノートに絵を描き、ありたちがどのような動きをしたかの理解をしました。また、段落⑥の研究では、ありの絵を見せながら体の特徴(目があまり見えない、おしりから液をだすなど)を再確認しました。今単元には、多くの新しい語彙がでてきます。もし音読練習中に知らないと思われる語彙がありましたが、是非逆に問いかけてみてください。

来週は、「ありの行列」の教材文の要約と読んだ感想をまとめてからこの単元を終了しますが、折角なので「ありについて調べる」宿題をだしました。

先日FBに「ものすごい図鑑」のリンクを投稿しましたが、そちらには数種類の昆虫が載っています。まずは「あり」を見て詳しくありのことを知り、大切だと思う内容、紹介したいと思う内容をA4の用紙にまとめてみましょう。型式は何でも構いませんが、一応例としてこのようなものを提示しました。あり以外にも調べたい昆虫がいたら、追加で取り組んでも構いませんが まずは「あり」について調べましょう。

最後に「音訓かるた」で遊びました。1回しかできませんでしたが、大きな声で自分の読み札を読んだり、お友達が作ってきた絵札を見たりしながらみんな楽しそうに遊ぶことができました。

宿題

- 音読 「たから島のぼうけん」

- 漢字プリント34 (これが最後です!)

- ありについて調べる

□□□□□□□□□ 1月25 日 の授業内容 □□□□□□□□□□

日直:XX君

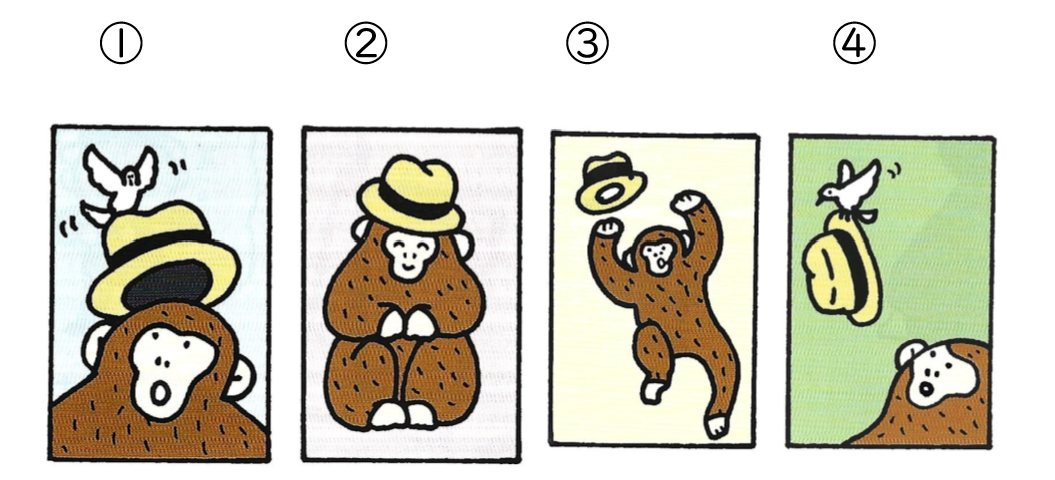

「四枚の絵をつかって」の発表:

共有画面を使って、みんなが作ったお話を挿絵と共に読んでもらいました。物語の構成に基づき(始まり・事件が起こる・事件解決・むすび)8通りの物語が出来上がりました。自分の発想・アイディアとは違うお友達の物語が楽しめたと思います。(別口で物語を投稿しておきます。)

「カンジーはかせの 音訓かるた」

教科に沿って授業を進めましたが、まず復習として漢字には音読み(中国から来た読み方、音のみ、教科書ではカタカナ表示)と訓読み(日本で使われていた言葉・意味がある、送り仮名があることが多い、平仮名表示)があることの確認をしました。

次に、教科書の例文で正しい「遠」の読み方を学んでから、①カンジー博士が作った歌を読み上げ、漢字の読みの確認をしました。(教科書にフリガナがふってあるはずです。)

音訓かるたの作り方:

教科書にもありますが、添付した写真を参考にしてください。(ノートに書き出すよう指示をだしました。)

- 漢字を選び、音訓読みを書く

- 音読み・訓読みを使った言葉を集め書き出す

- 音読み・訓読みを使った言葉を 一つずつ選び、ひとつながりの文を考える。

- リズムを整え(五・七・五など)完成させる。

説明後に「楽」という漢字を例にし、上記の「作り方」にそって共有画面で一緒に考えてみました。

- 楽 ガク・ラク・たのしい

- 音楽(おんがく)、楽しい、

- 音楽は楽しい

- みんなで 音楽のれんしゅう 楽しいな。

授業終了間際に、読み札と絵札に作ったかるたを書くことも伝えました。漢字4つ分書くスペースがありますが、来週の授業で使いたいので、4つが難しければ出来るだけでも構いませんが、必ず絵札と読み札とをセットで作ってください。

宿題 (時間切れの為、書き終えていません。)

- 音読 「ありの行列」

- 漢字プリント㉝

- 音訓かるたづくり (漢字4つ)

- 動画鑑賞

□□□□□□□□□ 1月18 日 の授業内容 □□□□□□□□□□

日直:XXちゃん

本日は2時間目に新1年生の保護者を対象にした説明会があった為、宿題の確認が出来ませんでした。そして3年生の休憩の時間まで説明会が長引き休憩時間が取れなかったので、3時間目の最初10分は休憩と授業を並行して行いました。2時間目の部屋の提供、ありがとうございました。とても美味しい「たまごボーロ」のレシピを子供たちに教えてもらったので是非作ってみます。

1時間目:

「わたしの町のよいところ」のスピーチ

今回は、本当にみんな上手に発表ができました。話す側の姿勢は今までとは違い、原稿を見ないでスピーチが出来た人、なるべく見ないで話そうと努力をした人、堂々とした態度とはっきりとした口調で話すことが出来た人など、発表にも慣れてきたことが分かりました。発表を聞く側でも、集中力、聴解力も一段と上がり、お友達のスピーチの大切な情報を聞き逃さずに聞くことができました。きっとお互いが紹介した場所(公園、カフェ、お城、観光地)がかぶらず、初めて知る場所が多かったことも 今回の発表を一段と興味深くしたと思いました。

3時間目:

「四枚の絵をつかって」

物語を書く時の組み立てについて考えることを学び、教科書にある4枚の挿絵をつかって、お話を作る学習です。今日は、そのための下準備をしました。

① 物語の基本的な組み立てをたしかめる。

- はじまり (登場人物、場所、時など)

- 出来事(事件)が起こる (どのように事件が起こるか、きっかけ)

- 出来事(事件)が解決する(その事件がどう変化するか。登場人物の気持ちの変化)

- むすび(その後どうなったか)

具体的に、以前学習した「三年とうげ」のお話を思い出し、物語の組み立てに 物語の内容がどのようにあてはまるかを考えてみました。

- 三年とうげで転ぶと、三年きりしか生きられないという言い伝えがあった

- 石につまずいて転んでしまい、おじいさんは病気になる。

- 三年とうげで何度も転べば 長生きできるはずだとトルトリが教える。

- おじいさんは、三年とうげへ行って何度も転んで元気になった。

②どのような組み立てで書くかを考える。

授業プランでは、二人一組でお話作りをする予定でしたが、みんな一人で取り組むことを希望したので、急所変更し、各自物語を作ることにしました。最初に隣の人とペアになり 自分のストーリーライン(挿絵を並び替え一つずつの絵の出来事を話す)の交流をしてから、各自ノートに組み立ての1~4がどのような内容になるかを考えメモしました。

今週の宿題では、メモを使って、4枚の絵を使って一つの物語を作ってもらいます。どんなお話が繰り広げられるか、楽しみです。挿絵のコピー(4セット作っていったので)を持っている人は、話の流れが分かるように挿絵を貼りその下にお話を書いてください。ない人は、下の絵番号をノートの端に書いてください。(例:③④①②)

漢字テスト㉛: (漢字の読みと語句の意味を確認)

宮大工、お宮まいり、入院する、お礼、朝礼、一等になる、反対、体を反らす

十二支:

先週は全く知らなかった十二支も、今週は皆大きな声でリズミカルに歌うことができました。自分の干支や兄弟姉妹の干支の紹介もしてくれました。

宿題

- 音読: 音訓かるた、ありの行列

- お話作りを仕上げる

- 漢字プリント㉜

- フリ仮名をふる:「音訓かるた」 問題①の赤線が弾いてある言葉

□□□□□□□□□ 1月11 日 の授業内容 □□□□□□□□□□

日直:XX 君

新年のあいさつ「明けましておめでとうございます。」と 一人ずつ声に出して言ってもらいました。聞いて意味が分かっても、実際、自分で言ってみると、口が思うように動かなかったり、少し言いにくかったりと感じたようでした。言葉は声に出して使うことによって習得できます。小さなことでも声に出して言ってみましょう。

「私の町のよいところ」

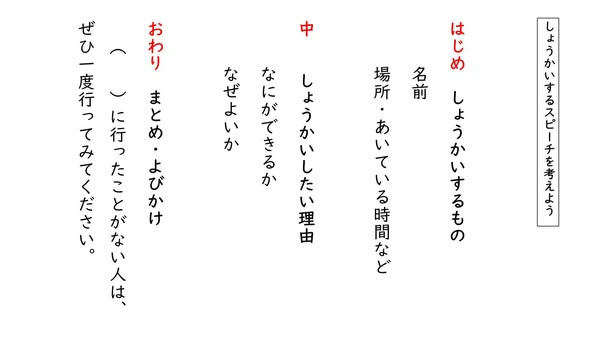

冬休み中に、自分が住んでいる町を紹介する情報集めと写真を撮る宿題を出しました。今日は、まず口頭で紹介する物を確認してから、教科書に沿って学習の流れを説明しました。この単元は、紹介文を書くことが目的ですが、紹介文を書くために準備をする「文の組み立てメモ」を使用してスピーチをすることに変更しました。

①紹介したいものの確認 → 写真・情報集め(冬休み中の課題)

②組み立てを考えよう。(マインドマップ)

③組み立てメモの作成 (ノートに記帳)(添付写真1枚目)

- はじめ:しょうかいするもの と 説明

- 中:しょうかいしたい理由

- おわり:まとめや よびかけ「○○に行ったことがない人は、ぜひ行ってみてください。」

④しょうかいする文章を書こう。→ スピーチに変更(添付写真2枚目)

⑤感想を伝え合う。 質問や意見交換

次に、共有画面で組み立てメモの書き方の見本を示しながら、ノートに自分のメモを書く作業を行いました。

メモが終わらなかった人は、宿題で終わらせましょう。来週の対面授業時にスピーチをしてもらいますので、撮った写真と組み立てメモをつかって、スピーチの練習をしましょう。

2時間目

「詩のくふうを楽しもう」

六編の詩を読み、詩の工夫を見つけながら、音読を楽しみました。(下記の数字は、教科書に出てくる詩の順番です。)

- 何かが隠れいている詩=折句(アクロスティック)。すぐにわかりましたが、内容からも「かたつむり」を表したものになっていることを理解。

- 一つ目の詩で折句の要領をつかんだので、こちらもすぐにわかりました。二行以降の対比的な表現にも気づくことが出来ました。

- 「あした」「あたし」「あたらしい」の繰り返しによって、調子が良くなることに気づきました。

- 一見同じ文字が繰り返されているようですが、行ごと、連ごとに微妙に違うことに気づき、音読を楽しみました。

- 並べられた平仮名の「へ」から波の形が表現されていることは一目でわかりました。「へ」の音に着目するよう声をかけ、笑い声のように聞こえるところに気づかせました。二通りの楽しみが出来る詩。

- 題名の通り、文字が階段状に並んでいることは一目瞭然でした。気づくまで時間がかかりましたが、八行目と九行目を中心に対象の位置にある同じ言葉数の行の内容が対比していることにも気づくことが出来ました。子供達には、一番人気の詩でした。

漢字読みテスト㉚ (語彙の説明をしながら進めました。)

曲線、曲がる、ボールを投げる、石炭をほる、子羊、宿題、雨宿り、とうふが一丁、

宿題:(時間が無くなった為、口頭のみで伝えてあります。)

- 音読 「ありの行列」

- 漢字プリント㉛

- 「私の町のよいところ」のメモ書きを終わらせ、スピーチの練習をする。→18日の対面時にスピーチをします。

- p93の4枚の絵をみて、一つ一つの絵について考えてみよう。

- 「十二支のはじまり」「干支の順番」のビデオを視聴し、干支を覚えてみましょう。

□□□□□□□□□ 12月21 日 の授業内容 □□□□□□□□□□

日直:XX君

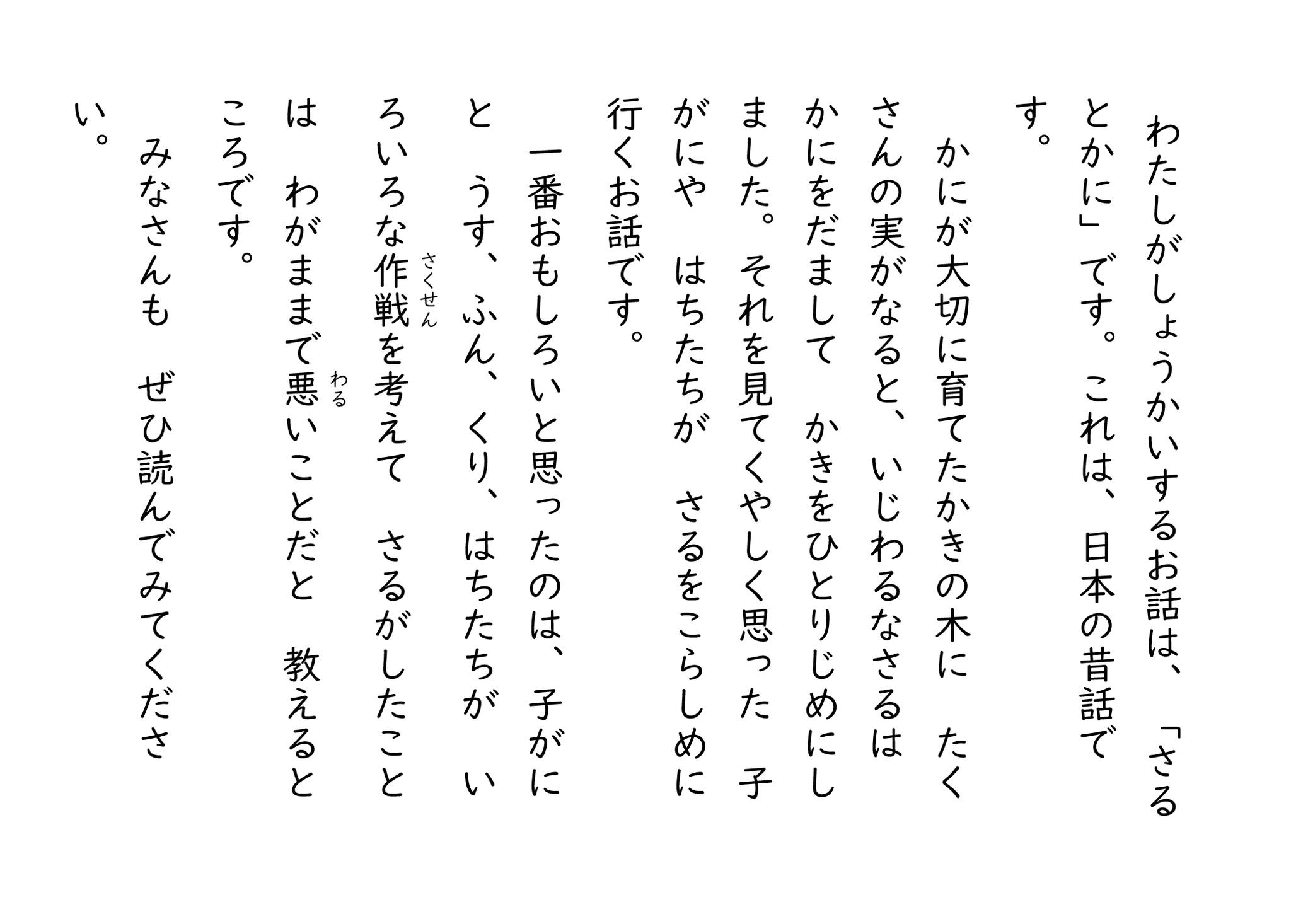

「民話・童話を紹介する文を書く」

まず始めに、紹介する民話・昔話を1人ずつ口頭で話してもらい、宿題で書いてきた下書きをもとに、各自、紹介文の清書をしました。一応、書き方例として「さるとかに」の紹介文を実際に書いて見せてから(写真添付済み)、各自の作業に取り掛かってもらいました。みんな、とても集中して頑張りました。

紹介するお話の下書きをしてこなかった人たちには、「ともだち」の作文の添削(学習済みの漢字を調べる)を一緒に行った後、原稿用紙に清書する作業をしてもらいました。(終わっていない人は終わらせましょう。)

清書した紹介文の訂正がさらに必要だった人もいましたので、ノートを確認してください。(もう一度、頑張って清書ができればしてみましょう。)

1月の授業で発表をしてもらいますので、その際は、本も持参してください。

残りの時間で、次の単元「わたしの町のよいところ」の学習内容を説明しました。教科書の範読は出来ませんでしたが、みんなが住んでいる街・町・村にある物・場所などについて、意見交換をしました。(公園、カフェ、アイスクリームのお店、など)冬休み中に、①紹介したい場所・物の写真を撮り ②紹介するときに必要な情報を集めてみましょう。(例:カフェの開店時間や販売されている食べ物・飲み物の種類など)

「クロスワード:季節の言葉 冬」

先ほどの清書の作業が早く終わった生徒からクロスワードに挑戦してもらいましたが、一人で解くには少し難しかったようでした。数問みんなで一緒に考え、6問解けました。残りは宿題です。是非、一緒に考えながら取り組んでみてください。

宿題

- 音読 詩の工夫を楽しもう・四枚の絵を使って(教科書のスキャンを載せました)

- 漢字プリント㉚

- 民話・昔話の紹介文の清書(「ともだち」の清書)を終わらせる

- 自分の町の紹介したいもの・場所を考え、それに関する写真を撮り情報収集を行う

- クロスワード「季節の言葉 冬」

今日で2学期の授業も無事終了しました。いつもご家庭でのサポートありがとうございました。そして、思いがけないプレゼントも頂きました。いつもお気遣いありがとうございます。クリスマスの日に開けるのが楽しみです。

どうぞご家族の皆さんと 楽しく和やかなクリスマス・お正月休暇をお過ごしください。

□□□□□□□□□ 12月14 日 の授業内容 □□□□□□□□□□

日直:XXちゃん

「三年とうげ」(続き)

まず始めに、先週学習した内容の復習をしてから、場面(起承転結)の残り二場面を範読し、内容確認をしました。

転(事件が解決する):トルトリのとんちで、病気が治った

→「とんち」とは、とっさに利かす「知恵」・「いい考え方」

結(むすび):おじいさんは元気になって長生きした

トルトリのとんち:「転ぶと3年しか生きられない」という言い伝えを「1回転ぶと3年生きられる」に変えた。

教え:「病は気から」=小さいことで くよくよするな。

発問:

- ぬるでの木の陰で歌ったのは、誰か。→ トルトリ(「おばあさん」という意見もありましたが、これはトルトリの歌声です。きっと、おじいさんが三年とうげに向かって家を出たときに、トルトリは先回りしてぬるでの木の陰に隠れていたのでしょう。)

- おじいさんの病気が治ったのは、三年とうげで何回も転んだからですか。→「もう大丈夫」という気持ちになったから、病気が治った=「病は気から」気持ちの持ちようで、病気が治った。

- p74(旧版教科書)の挿絵(おじいさんが峠からふもとまで転がる様子の挿絵)をみて、おじいさん何回転がったかを想像し計算問題(3年x7回=)をだしたり、「とうげからふもとまで転がり落ちる」の文からもその時のおじいさんの様子を想像したりしました。99年生きるためには、何回転ぶか、などの問いかけもしてみました。

次に、民話・昔話の紹介文を書くために、まずは、読んだことのある民話・昔話を思い出してもらいました。しかし、残念ながら反応はあまりなく、すぐには思いつかないようでした。そこで、10分の休憩中に自分が紹介したい昔話の本を探す指示を出しましたがこちらも難しかったので、教材例をつかって宿題で取り組む課題の説明をしました。

紹介したい昔話を選択したら、以下の4項目についてノートに書き出してみましょう。今週の宿題では、下書きの段階なので、箇条書き、もしくは短い文章で大丈夫です。(例を添付しますので、参考にしてください。2枚目は、来週の宿題となる文章化の例です。)

- 題名・どこの国の民話・昔話か

- 登場人物

- 大きな出来事

- おもしろかったところ(ふしぎに思ったところ、かなしかったところ)などと感想

「冬のくらし」

- 冬らしさを感じる身の回りのことを考える→落ち葉、雪、霜がかった芝生や木々、お鍋料理、ホットチョコレート

- 「ゆき」の詩を範読・音読、語彙の説明

- 教科書の挿絵をみながら、冬に関する語彙を学ぶ

最後に、「漢字の意味」の宿題で作ってくれた文章を共有画面で提示しながら、正しい漢字を探すクイズをしました。

- エン(遠、園、円)

- キ (木、気、記、生)

- カイ(界、回、会)

宿題 (時間が無くなってしまったため、口頭のみで伝えてあります。)

- 音読 「私の町のよいところ」

- 視写「ゆき」

- 漢字プリント㉙

- 民話・童話を紹介するにあたって大切な点(授業で提示した4項目)をノートに書き出しましょう。来週の授業で、それらの4項目の内容をどのように文章化するか学習します。

□□□□□□□□□ 12月7 日 の授業内容 □□□□□□□□□□

日直:XX君

1時間目:

過去数週間にわたって書いた作文の発表を行いました。

- 作文 「好きな食べ物・場所・季節」

- 短歌の音読・暗唱 (良寛と猿丸太夫の短歌が人気でした)

- 「食べ物のひみつを教えます」お友達の作文を見て回り、感想(良い点)を交流

「漢字の広場④」

挿絵にある「2年生で学習した漢字」の学習をするにあたり、まず「方角」(四方)を表す語彙(東西南北)と位置関係を明確にしました。次に、挿絵に書かれている漢字の読みを確認し、町の様子を説明する文を書く作業に取り掛かりました。

方角の話をしている最中で、「八方」の呼び方の質問がでたので、「北東・北西・南東・南西」(音読みで読む)の位置と読み方も指導しました。

授業の中で、一つ文章を書きましたので、宿題であと2つ書いてきてください。町の様子を紹介するために、必ず方角を伝える語彙を文中に使うようにしましょう。

3時間目:

「三年とうげ」

音読練習・読み聞かせはみんな済ませてきたようで、お話の内容をとても良く理解している様子でした。全文範読は省略し、教科書の「三年とうげ」の春・秋の挿絵を見ながらお話の設定の確認から始めました。

設定の確認:

- 時:昔・秋

- 場所:三年とうげ、おじいさんの家

- 登場人物:おじいさん、おばあさん、トルトリ

「主人公は誰か」の発問→ 自分の考えとその理由を述べ意見交換→主人公は「おじいさん」

各場面での出来事を確認する前に、物語の文章構成は「起承転結」で組み立てられていることが多いことを紹介しました。理解しやすいように、みんなが知っている昔話(桃太郎)や今までに学習した物語(スイミー、お手紙、スーホの白い馬)を取り上げて、起承転結であることに気づかせ、「三年とうげ」の起承転結を考えてみました。

各場面を範読し、語彙や表現の説明・確認をしながら、それぞれの場面で起こった出来事を確かめ要約をしてノートへ記帳 (本日は、起承のみ)

起(始まり):三年とうげの言い伝え

承(事件が起こる):おじいさんが三年とうげで転んで病気になった

発問:

- 三年とうげには、どんな言い伝えがあったか。

- この話で起きた事件とは。→おじいさんが三年とうげで転んで病気になった

漢字読みテスト(プリント㉗)

- 東京駅に行く

- みかんの皮をむく

- りんごをお皿にのせる

- 短歌を勉強する

- 大きく息をはく

- 美しい歌声

宿題

- 音読 三年とうげ

- 視写 三年とうげの「言い伝え」(添付写真参考)を視写しましょう。

- 漢字プリント㉘

- 漢字の広場④ 授業で書いた文同様、方角を表す言葉を文中に使って町の様子を紹介しましょう。(もう二つ文章を書く)

今日提出して頂いた「友だち」の作文は、添削されていない場合は清書し直す必要はありません。添削指導があった人は、清書してください。作文を書き始めていない人は、自分で書ける範囲で良いので、書いてみましょう。

□□□□□□□□□ 11 月30 日 の授業内容 □□□□□□□□□□

日直:XXちゃん

宿題で調べた「ことわざ」を共有画面で簡単に紹介しました。「意味」だけでなく「絵や使い方」も加わり、個性のある作品がたくさんできました。また、来週の対面授業の際にじっくり見せてもらいますので、忘れずに提出してください。

「食べ物のひみつ」の作文の出来上がり具合にばらつきがあったので、共有画面で確認・説明をしました。清書がまだ終わっていな人は来週までに仕上げてください。授業内で交流する時間を持つ予定です。

「漢字の意味」

教科書にそって進め、漢字を使って書く文章と平仮名だけの文章での違い、漢字は同じ音でも違う意味を表す漢字があり、漢字を使うことで一目で意味が理解でき、伝えたいこと・内容が理解しやすくなることに気づいてもらいました。

教科書の問題を、語彙の説明や漢字の持つそれぞれの意味などにも着目しながら、正しい漢字を使い文章を完成させる作業を各自ホワイトボードで解き進めました。

宿題の課題の説明を兼ねて、「コウ(公・校・交)」の漢字を例に使い、それぞれの漢字があてはまる文を表示。教科書の後ろにある「これまでに習った漢字」から、同じ要領で同音の漢字をみつけ、それぞれの漢字を使った文作りが今週の宿題の一つです。(例を添付しておきますので参考にしてください。)

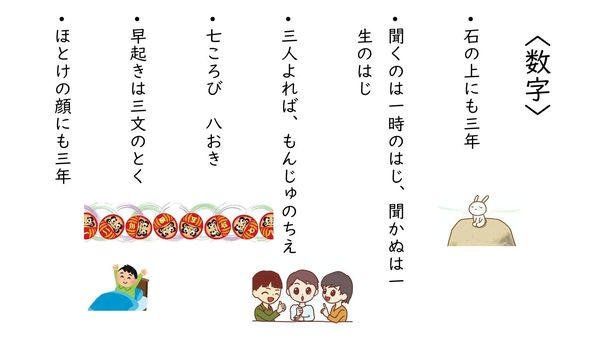

「短歌を楽しもう」

- 短歌とは:五・七・五・七・七の三十一音からなりたつ、短い詩

- 音の数:三十一音

- 短歌には:自然の様子、そこから感じること、心に思うことなどが歌われている。

教科書例の題材を一つずつ範読、追い読み、意味を確認し、想像できる季節や状況を考え、自分が好きな短歌を一つ選びました。来週までに、音の響きや調子を楽しみながら読めるように音読練習または暗唱をしてきてください。(旧教科書と新教科書では、教材例が少し違いますので、FBに載せてある新教科書も参考にしてください。)

漢字プリント㉖読み確認:中央、二階、三級、委員会、昭和、平和

宿題:

- 音読 「三年峠」

- 作文「友達」

- 漢字プリント㉗

- 漢字の意味「同じ音で違う意味の言葉で文をつくる」

- 作文「好きな食べ物・場所」の発表練習

- 好きな短歌の音読・暗唱練習

【Zoomセッティングの確認依頼】

数名の生徒は共有画面が見れない状態で授業を受けていたことが本日の授業後半に判明しました。お手数ですが、セッティングの確認をお願いします。

□□□□□□□□□ 11 月23 日 の授業内容 □□□□□□□□□□

日直:XXちゃん

〈確認・連絡事項〉

- 作文「好きな食べ物・場所・季節」は、対面授業時に発表してもらいますので、音読練習をしましょう。

- 「食べ物のひみつを教えます」の清書は、原稿用紙又はノートにしてください。文章の上に絵を描いてもらいたいので、適当なマス数(3~4マス)下げて書いてください。

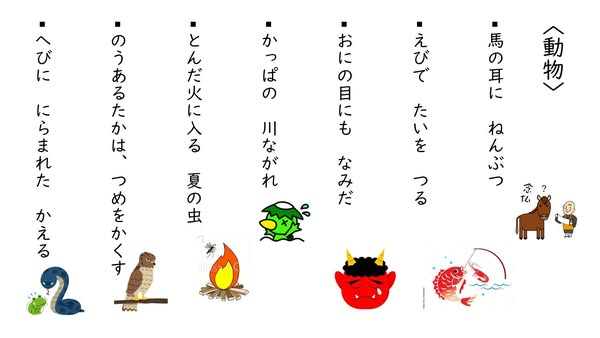

「ことわざ・故事成語」

今日は、ことわざ・故事成語の学習を教科書に沿って進めました。

「わらう門には福来る」の説明、ことわざとは何かを考える。

(→教科書に線を引く)生きていく上での知恵や教えを短い言葉や言い回しで表したもの

教材例(p57)を声を出して読んでから、それぞれの意味を想像する→国語辞典をつかって、意味を調べる。

次に、このほかにある「動物」や「数」が出てくることわざを紹介しました。(スライドを添付)動物と数のことわざから 調べてみたいことわざを一つ選びノートに記帳しましたので、その「意味」と「使い方」、そして「絵」を描き足すことが今週の宿題となります。

故事成語とは:

(教科書に線を引く)→中国に伝わる古い出来事や物語がもとになって出来た言葉

教科書の例 五十歩百歩の三コマ漫画を読んでから、意味を想像し、ビデオ鑑賞をしました。(ビデオのリンクは、別に投稿します。)

他の故事成語をいくつか紹介しましたが、少し難しいと思ったので、ここはサラッとカバーしただけです。(新教科書p152,旧教科書p146にも故事成語が紹介されています。)

漢字テスト:

言葉の意味の確認や例文を作ったりしながら進めました。

- 6時に起きる

- ピーマンが苦手だ

- 友だちと待ち合わせをする

- 先生に相談する

- 鼻血が出る(血は「ぢ」、「じ」と書かないように!)

- 虫歯のりちょうをする

宿題

- 音読 「漢字の意味」「短歌を楽しもう」

- 清書 「食べ物のひみつを教えます」

- 漢字プリント㉖

- (授業中に選んだ)「動物」「数」に関することわざの意味を調べ、使い方と絵を描くも書き足す。

□□□□□□□□□ 11 月16 日 の授業内容 □□□□□□□□□□

日直:XXちゃん

運動会に参加した人たちに感想や競技の内容を話してもらいました。日本語の競技名がすぐには出てきませんでしたが「綱引き、大縄跳び、玉入れ、パン食い競争」は印象に残って好きな競技だったようです。

今日の1時間目の授業では、前回学習した「すがたをかえる大豆」の内容を再確認してから、「食べ物のひみつを教えます」の学習にはいりました。ここでは、自分が選んだ食材がどのように姿を変えて、他の食品になっているかを調べて説明する文を書くことに取り組みます。(下記のように進めます。)

① 材料を決め、調べる。(参考資料を配布)

② 調べた内容を整理する。(図を使って整理する・用紙)

③ 文の組み立てを考え、用紙に下書きする

④ 作文用紙に絵と共に清書する

⑤ 発表する

まず、教材例の「米」をもとに、学習の流れを説明。その後、①自分が調べる材料決め、②図を使っての整理をし、3時間目は、図を使って整理した内容をもとに③文章の組み立て・下書きを行いました。視写をした教材例文(米について)を参考しながら、以下の点に気づくように声をかけました。

- 文の組み立て(はじめ・中・終わり)

- 順序を表す言葉を文頭で使う(まず・はじめに・次に、さらに、このように)

- 「問い」をかきくわえてもよい。→「はじめ」の段落に書く。

- 絵と文の関係 →「中」で説明してある「食品」の順番に沿って、挿絵を描き足すとわかりやすい。

3時間目は、ほぼ各自で参考資料をみながらの活動となりましたが、みなとても真剣に取り組んでいました。今週の宿題は、今日下書きした内容の誤字脱字・分かりづらい表現などを訂正・確認です。

確認する事柄:

- 「中」で、例を挙げる順番をくふうする。(例:作り方がシンプルなものや よく口にされている食べ物を最初に述べる。)

- 「中」の3つの段落では、「~くふうがあります。」という文をつかって、まず「くふう」を書いてから、「作り方」そして「食品名」を書くなど、文章に統一性を持たせる。(「いろいろなすがたになる米」参考。「すがたをかえる小麦」の例も添付しておきます。こちらは、「食品名」をまず伝えてから、「くふう・作り方」そして再度「食品名」で統一しています。)

宿題:

- 音読 「ことわざ・故事成語」

- 作文「好きな食べ物・場所・季節」の清書。(本日提出した作文に添削がなかったら、清書をする必要はありません。もし余裕があれば、前回書いたのとは違うテーマで作文を書いてみてください。)

- 漢字プリント㉕

- 「食べ物のひみつを教えます」下書きを終わらせる。

□□□□□□□□□ 11 月2 日 の授業内容 □□□□□□□□□□

日直:XX 君

秋を感じる詩の発表:写真とともに、様々な表現技法を使って、個性に富んだリズミカルな詩がたくさんできました。反復法や擬人法、そしてアクロスティックになっていた詩もありました。自然から感じたことをのびのびと文字表現できたのではないでしょうか。

「修飾語を使って書こう」

まず始めに、上巻で学習した「主語と述語」についての復習をしてから、修飾語について学びました。教科例文を参考にし、「花がさきました。」に修飾語を加えてより一層分かりやすい文章にしながら、修飾語の働きを感じ取ってもらいました。

主語:「何が(は)」「だれが(は)」

述語:「どうした(どうする)」「なんだ」

修飾語:「どんな」「どれくらい」など 文の意味を詳しくする言葉

教科書の問題①:

主語と述語のもっともシンプルで基本的な文章にもどしてから、修飾語を一つずつ加え係る部分を確認しながら進めました。

問題②:

板書をし一緒に取り組んでから、それぞれノートに修飾語を加えた文を書いてもらいました。オノマトペを使って表現することもできていました。

- 水が、流れる。→ (子供達からの回答)冷たい、温かい、小川の、さらさら、ドウドウ、たくさん

- 荷物が、おもい。→ お母さんの、ぼくの、お父さんの、すごく、とても、

- 山田君は、守った。→ チームメートの、クラスの、友だちの、約束を、ゴールを、

- かえるは、生き物だ。→ ちいさい、みどりの、ピョンピョン飛ぶ、冬眠する、卵から生まれる、

問題③:

各自持参した写真または教科書の写真をみて、修飾語をつかって文作りをしました。時間内では、短い文章しか書けませんでしたが、修飾語の働きは理解が出来たようですので作文を書く時にも使えると良いです。

3時間目:

「すがたをかえる大豆」

ここでの学習は、次の「食べ物のひみつを教えます」に繋がるように、主題、問い、そして具体例の文の構成を抑えるために、テンポよく進めました。

全文範読

段落の番号付け ①~⑧

作者が一番伝えたいことは何か。→ 段落⑧「大豆はいろいろなすがたで食べられている。」(ノートへ記帳)

→隠れた「問い」をみつける。(段落②)

→中の段落から「くふう」と「食品名」をみつける。(段落③~⑦)

① ほとんど毎日たべている大豆。

② (隠れた問い)「どのようなくふうをしてきたのでしょう。」

③ いったり、にたりして やわらかくおいしくするくふう。(豆まきのまめ、に豆)

④ こなに ひいてたべるくふう(きなこ)

⑤ 大切なえいようだけを取り出して、ちがう食品にするくふう (とうふ)

⑥ 小さな生物の力をかりて、ちがう食品にするくふう (なっとう・みそ・しょうゆ)

⑦ 取り入れる時期や育て方のくふう (えだまめ・もやし)

⑧ (作者が一番言いたいこと)大豆は、いろいろなすがたで食べられています。

授業時間内に、段落⑦が終わりませんでしたので、各自、教科書文を読み、問い「どのようなくふうをしてきたのでしょう。」に対する答えを文中からみつけましょう。食材名も書きましょう。

宿題 (2週間分)

- 音読 「食べ物のひみつを教えます」

- 視写 新・旧教科書p54 「いろいろなすがたになる米」

- 漢字プリント ㉓ ㉔

- 作文:テーマ(好きな食べ物・好きな季節・好きな場所)。一つテーマをえらんで、作文を書こう。

作文を書く前に:

① テーマについてよく考える。

② アイディア(自分の考えや経験、思い出、会話など)をメモする。マインドマップを描いても良いですね。「なぜ・どうして?」と自分にといかけてみよう。

③ 「はじめ・中・おわり」の構成で書く。

チャレンジ:「書き出し」をくふうしてみよう。

この作文は、親のサポート無しで取り組むように伝えてあります。長い文章を書く必要はありませんが、「はじめ・中・終わり」の構成が出来ると良いです。そして、書き終えたら必ず読みかえし、誤字脱字がないかなど、修正することも習慣づけましょう。書き加える際は、(制作過程をみたいので)書いた文章を消さず、その脇に書き添えるようにしてください。宿題の提出後、再度「清書」する時間を持ちます。

作文力は、なかなか伸びが感じられず、結果が形として見えにくいですが、少しずつ「自分のアイディアを文字化する、文章を書く」という作業に慣れていけたら良いと思います。

□□□□□□□□□ 10 月19 日 の授業内容 □□□□□□□□□□

日直:XX君

1時間目:

まず始めに、みんなが撮ってきてくれた秋を感じる写真を紹介してもらいました。色々な秋を見つけることができたうえ、秋に関する語彙を広げる良い機会となりました。確認した語彙:紅葉、もみじ、栗、栗の毬(いが)、落ち葉、どんぐり、蒸す・ゆでる・焼く(栗の調理法)など。

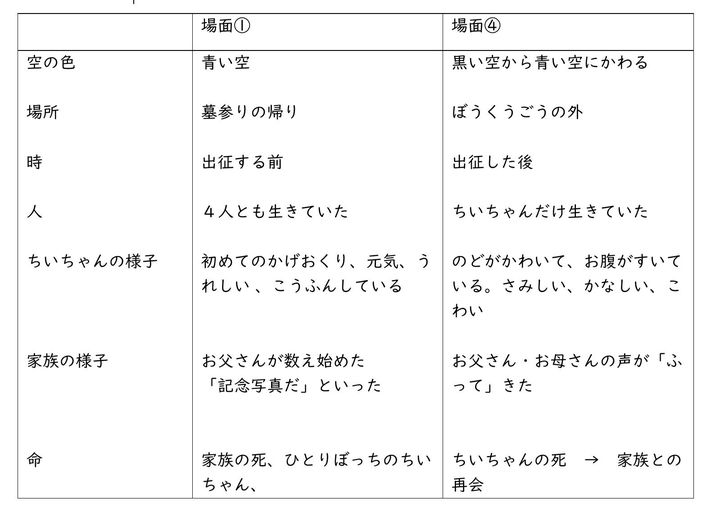

先週学習した「ちいちゃんのかげおくり」の内容を再確認(設定と場面①②の要約)してから、場面③④⑤の学習に入りました。

各場面の範読、語彙の説明、内容の確認

語彙:

- 場面③ 防空壕、うなづく、こらえる

- 場面④ くっりき、すいこまれる

要約(ノートへ記帳):「~ちいちゃん」で終わる文でまとめる

- 場面③ ぼうくんごうの中で眠ったちいちゃん

- 場面④ 空に消えたちいちゃん

- 場面⑤ 何十年後の町

3時間目:

対比:(場面①と④)→ノートへ記帳(参考写真添付)

発問:比較をして気づいた事。ちいちゃんは、どちらの「かげおくり」が好きか。

→場面①の方:家族みんなで、楽しそうだから。

→場面④の方:最後にまた家族に会えたから。

→両方のかげおくり:ちいちゃんは、家族とする「かげおくり」が好き。

各自、それぞれ自分の考えを述べたり、お友達の意見を聞いて違う考えにも気づいたり、良い意見交換ができました。

本文で使われている色にも着目してみました。

- 赤→ 血、火 = 戦争での怖い思い

- 黒→ 戦争、ちいちゃんの寂しい気持ち、恐怖を表現

- 青→ 平和

- 白→ 清潔、純粋な心

- キラキラ→ 黄色 → 幸せ

主題(作者がもっとも伝えたかったこと)を考える:

この点に関しては、各自それぞれしっかりと主題を受け止めて、自分の言葉で表現していました。意見をまとめノートに記帳

→ 戦争は、たくさんの命をうばってしまうからいけない。

宿題:時間が無くなってしまったため、口頭のみで伝えてあります。2週間分です。

- 音読 「すがたをかえる大豆」(FBに読み聞かせ動画と全文フリガナ付きPDFを載せました)

- 秋を感じる物(写真)を題材に 詩を書こう

- 視写 「あおぞら」3年生下巻p1

- 漢字プリント㉑㉒

- 一言日記

- 風景写真を1枚撮る(「修飾語を使って書こう」の学習で使えたら良いと思います。)

□□□□□□□□□ 10 月12 日 の授業内容 □□□□□□□□□□

日直:XX君

「夏休みの思い出」発表:

前回の発表に比べて、読みもスムーズでとても上手に発表できました。聞いている人にもわかりやすく文章がまとめてありました。

「漢字の組み立て」宿題紹介:

きへん、いとへん、くにがまえ、うかんむりが 使われている漢字が何に関係しているかがわかりました。

「ちいちゃんの かげおくり」

今日から、下巻の最初の単元の学習に入りました。授業内での全文の範読は時間がかかってしまうため本日は省略しました。授業に参加する際は、音読・読み聞かせを済ませ、大体の内容を理解した上で参加して頂けると助かります。

場面の番号付け:5つの場面 (場面の区切りには、1行間隔が空いている)

設定(ノートに記帳)

- 場所:どこかの町

- 時:戦争中・夏

- 登場人物:ちいちゃん、お父さん、お母さん、お兄ちゃん、その他の人たち

次に、場面ごとの範読と語彙の説明、そして内容の確認をした上で、各場面での一番大切な出来事を「~ちいちゃん」で終わるように要約をしノートに記帳。

説明をした語彙:

(場面①)出征、墓参り、かげぼうし、まばたき、記念写真、いくさ、

(場面②)くうしゅうけいほう、はぐれる、

出来事:

場面①:家族とかげおくりをするちいちゃん

場面②:ひとりなって悲しいちいちゃん

最後に、クイズ係からカタカナクイズの出題をしてもらって本日の授業を終了しまいた。

もし(来週の土曜日までに)晴天に恵まれた日があったら、ぜひ「かげおくり」遊びをしてみてください。

宿題:(時間切れの為、口頭で伝えましたので、記帳してください。)

- 音読 「ちいちゃんのかげおくり」(FBにもう一度音読動画を載せましたので 利用してください。)

- 視写 「虫の声」(旧教科書p32「秋のくらし」より)

- 漢字プリント⑳

- 一言日記

- 秋を感じるもの・ことを見つけ写真に撮る(金曜日までに送ってください。)

□□□□□□□□□ 10 月5 日 の授業内容 □□□□□□□□□□

日直:XXちゃん

(先週の続き)「漢字の組み立て」

調べてきた漢字カードの紹介をしながら、先週学んだことの復習をしました。そして、今日新しく学ぶ部首をノートに記帳しながら、教科書に沿って進めました。

- 「あし」:こころ(心)・かい(貝)

- 「にょう」しんにょう、

- 「たれ」まだれ

- 「かまえ」くにがまえ、もんがまえ

最後にホワイトボードを使って、各自3つの漢字を二つの部分に分けたクイズをつくり、二人一組で問題を出し合いました。漢字辞典を見ながら問題作りをする前向きな姿勢も見られた半面、選んだ漢字が難しすぎてしまったりしたハプニングもありましたが、少しでも漢字に興味を持ち、いつもとは違う漢字の見方が出来たら良いと思います。

3時間目:

「ローマ字」

日本語は、平仮名・かたかな・漢字のほかに、アルファベットを使って書き表わせることができ、その書き方が「ローマ字」です。日本の看板や案内図、サインなどに書かれているので 見かけたことはあると思います。既に、コンピューターへのローマ字入力を知っている生徒も多々いましたが、教科書に載っている大切な点を抑えながら、実際にホワイトボードを使って授業を行いました。

ローマ字表の説明と使い方

ローマ字表の見方:

- ア行は、1字表示

- カ行以下は、2字以上の組み合わせからできている。(ローマ字表を縦と横にみて 気づきました。)

- 二通りの書き方がある 「し・ち・つ・ふ」など

- 「きゃ」「きゅ」「きょ」などの音は、3字で書き表す。

ローマ字の書き方の決まり:

- のばす音 母音の上に「^」をつける。例→ おじいさんojîsan、おかあさん okâsan、ろうそく rôsoku

- つまる音 次に来る音の始めの文字をかさねる。例→きっぷ KIPPU、しっぽ Sippo、学級 Gakkyu、 なっとう Natto

- はねる音「ん」のつぎに「a i u e o 」または「y」が来る場合は、「n」の後に「′」(アポストロフィー)をつける。例→ 全員 Zen’in 今夜 Kon’ya

- 人名、地名は、初めの文字を大文字、もしくは、全部大文字で書く。(「大文字・小文字」の呼び方の説明もしました。)例→ やまざき けんた Yamazaki Kenta、東京 Tokyo

ローマ字入力のしかた:(Wordにアルファベッドを入力して、ひらがなが正しく表示されるか確認しながら進めました。)

- 書き方が二通りあるもの si/shi, fu/hu

- 「ぢ」「づ」「を」「ん」の書き方 di, du, wo, nn,

- のばす音 ろうそく rousoku(入力) rôsoku(書き方)

- つまる音 きっぷ Kippu

- のばす音のあるカタカナ ノート no-to、セーター se-ta-

練習問題:電波 (denpa)、切手(kitte) 帰社(kisha)、放送(hôsô)、

漢字テスト⑱ 夏祭り、部首、体育係、黒板、柱、おしょう油

宿題:

- 音読 「ちいちゃんのかげおくり」

- ローマ字表への記入 (プリントは渡してあります。)

- 漢字プリント⑲

- 一言日記

- 身の回りにある物を5つ選び、それらをローマ字で書く。(または、下のプリントのどちらかを使っても構いません。)

https://sukiruma.net/print…/drill-e103/romazirhebon_4r.pdf

https://sukiruma.net/print…/drill-e103/romazirhebon_5r.pdf

ーーーーーーー

【来週の授業に向けてのお願い】

- 「夏休みの思い出」の作文発表は次回のオンラインで行いますので、読めるようにしてきてください。

- クイズ係で、作ったクイズの発表が出来ていない人は、メールで送ってください。次回の授業の合間に組み入れます。

- 漢字の組み立ての宿題を写真に撮って送ってください。(とてもよく出来ていたので、共有画面で紹介したく思います。)

□□□□□□□□□ 9 月28 日 の授業内容 □□□□□□□□□□

日直:XXくん

「書くことを考えるときは」

「夏休みの思い出」をテーマに図を使って考えを広げながら、文章を書く書き方を学びました。授業では、教科書に沿って進めました。

- 真ん中にテーマを書き、思いついたことを、線でつないで書き出す。→ ノート中心に「夏休みの思い出」と書き、(マインドマップ作製)思いついたことを 線でつなぎながら書き出し、考えを広げたり詳しくしたりする。

- 書き出したものの中から、一つ書く出来事(内容)を選び、色鉛筆で印をつける。

- 選んだ出来事(内容)について書く。→ 教科書の例文を見本にし、はじめ・中・終わりで 夏休みの思い出を書く。(授業の中で、はじめの部分はノートに既に書き終えましたので、宿題ではその続きを書いてください。)

ーーーー

書き方の例:(教科書の例文も参考にしましょう。)

(はじめ)ぼく・わたしの夏休みの一番の思い出は、( )です。

(中)→選んだ出来事を詳しく書く。見つけたこと、感じたこと、言われたこと、思ったことなど、伝えたいことを書こう。

(おわり)→ 文章を締めくくる言葉を書こう。

ーーーーー

〈クイズ係が考えたクイズで気分転換〉

2時間目:

〈クイズ係が考えたクイズで気分転換の続き〉

「漢字の組み立て」

教科書(p130)に載っている漢字カードを組み立てて出来る漢字を考え確認しました。

「へん」と「つくり」

「へん」:漢字の左側の部分。(ノートに、部分の位置、部首名を記帳)

- 言 = ごんべん

- 木 = きへん

- 人 = にんべん

「つくり」:漢字の右側の部分。大まかな漢字の意味を表すことがある。

顔・頭→ 頁(おおがい)→ 頭部に関係がある漢字。

次に教科書(p132)のカードを見ながら、へんとつくりの他にも大きく二つの部分に分けられる漢字があることを確認しました。(買、雪、道、広、間)

次に、それぞれの部分の位置と部首名を記帳していく予定ですが、時間が足りなくなってしまったので今回は、「かんむり」だけを学びました。(残りは、来週の授業で行います。)

- 「かんむり」 くさかんむり、たけかんむり、あめかんむり

最後に、今週の宿題「漢字の組み立てプリント」で使う資料ポスター(FBに投稿済み)を共有画面で紹介しました。もし、まだ習っていない部首について書きたければ、それでもかまいません。この宿題の目的は、漢字の組み合わせに着目することで、今前でとは違う(漢字の)見方をし、面白さを体験してもらいたく思います。そして、漢字が覚えやすくなれば、尚更良いですね。漢字を説明する際は、部首名を伝えたりし、日々の生活から身近に感じられると良いでしょう。

宿題:

- 音読: ローマ字、(読み聞かせ:「ちいちゃんのかげおくり」)

- 夏休みの思い出:教科書の参考例をもとに、書いてみましょう。

- 漢字の組み立てのプリント(例を添付します。)用紙は、別投稿します。

- 漢字プリント⑱

- 一言日記 (10月分を投稿します)

□□□□□□□□□ 9 月21 日 の授業内容 □□□□□□□□□□

日直:XXくん

1時間目:

ポスターの紹介:

各自が選んだポスターの下記の点について発表。色々な分野のポスター7枚が集まり、興味深くお友達の発表を聞くことができました。友達の「気づいた点」を聞きながら、再度ポスターに目を向け、再確認する様子も見られました。

- 気づいた事、思ったこと、工夫しているところ

- ポスターが伝えたいこと

- ポスターのイラスト・写真やキャッチコピー

「こんな係クラスにほしい」:

対話の練習がメインなので、今回は四人ずつ男女のグループに分かれて話し合いをすすめました。

まず始めに「係」とは何か、具体的な「係」、現地校のクラスに存在する「係」を考えました。次に、各自ノートに「欲しい係名」を書き出してから、グループでの話し合いに進みました。話し合いでは、各自が選んだ係の理由等をのべ、お互いに質問をしたり考えを足したりして、最終的に各グループ一つに絞りました。

(各自で書き出した色々な係:おやつ係、トイレ掃除係、食べ物係、クラフト係、アート係、音楽係、科学係、クイズ係、スポーツ係)

一つに決まったら、その係についてグループ内で具体的な下記の点の話し合いが進められました。

- ほしい係の名前

- 理由(なぜその係がほしいのか)や目的(何のためか)

- 仕事内容

3時間目:

グループで話し合ったことは考えを整理しまとめて発表。発表を聞いていたグループ、提は案されいた係について質問・意見をのべ、お互いが考えた「係」についての理解を深めました。

女の子グループ

- 係名:クイズ係、

- 目的:みんなに楽しい時間を過ごしてもらうため、

- 仕事:クイズを考えて作り、授業中の空き時間や2時間目にクイズをして楽しむ。

男の子グループ

- 係名:スポーツ係

- 目的:もっとみんなが健康になるため

- 仕事:やるスポーツを考えて、みんなに指示を出す。

本来は、ここで次の単元「書くことを考えるときは」に入る予定でしたが、男子グループの話し合いが長引いたため、急遽予定を変更し、自分たちが考えた係の活動を実際に行ってもらうこととし、その為の準備をしてもらいました。

クイズ係は、来週のオンライン授業時間内に、スポーツ係は、次回の対面授業(2時間目)の最初に活動(15分間)をしてもらいますので 準備をしておきましょう。

「書くことを考えるときは」は、来週のオンラインで学習します。

漢字プリント⑯読みテスト:

植物、集める、化石、死ぬ、都会、両手

宿題

- 音読 「書くことを考えるときは」「漢字の組み立て」(読み聞かせ:「ちいちゃんのかげおくり」FBに音読動画を載せました。長いお話なので、少しずつ進めていくと良いでしょう。)

- 視写 p129 作文例 (音読をしてから視写するように)

- 漢字プリント⑰

- 一言日記

□□□□□□□□□ 9 月14 日 の授業内容 □□□□□□□□□□

日直:XX君

詩「わたしと○○と××と」の発表:

それぞれの個性が表現された素敵な詩がたくさん出来ました。自分の作品を発表する際、堂々と自信をもってできるよう、事前の音読練習をがんばりましょう。

「ポスターを読もう」

問いかけ:

- ポスターとは何か。何のために使われるか。

- どこでポスターを見たことがあるか。

- ポスターを読むときに、気を付けることは何か?

次に教科書にそってポスターの「目的・役目」や「工夫」を考える。

- 行事の案内

- マナーの呼びかけ

- 商品の宣伝

言葉と絵、しゃしんなどがつかわれて、人を引き付ける工夫がされている。

教科書の「ポスターの例」をみながら以下の点について考える。

- 気づいた事、思ったことは何か。

- ポスターが伝えたいことは何か。

- ポスターの中心のイラストは、何に合わせてきたのか。→ ほっと一息 = ほっと→ポット

「コスモス祭りのポスター」を見比べて、以下の点をノートに箇条書きする。

- 同じところ → タイトル、日時と場所、地図、コスモスの花の写真、連絡先、

- 違うところ → キャッチコピー、子供の写真、漢字に振りがな、地図の内容、詳しいスケジュール、花火大会の挿絵、かわいいイラスト、フォント、

発問:2つのポスターが伝えたいことは何か。

→ コスモス祭り開催に関するお知らせ。

発問:どちらのポスターの方が行ってみたい気持ちにさせるか。口頭で答えてから、ノートに「私は○のポスターです。理由は、○○だからです。」書く。

→ 空の色や花の写真の撮り方、全体の配色などから、「イ」のポスターの方が子供達には人気がありました。

発問:子供用のポスターはどちらか。

→ 全員一致で「ア」であることが分かりました。子供たち用のポスターとして「工夫」された点、子供たちに来てもらうための工夫などの意見交換もしました。

最後に、「子供料理教室」「夏祭り」「クリスマスパーティー」のポスターを例として表示し、今週の「ポスターを読む」宿題のポイントを説明しました。

宿題

- 音読「こんな係がクラスにほしい」「書くことを考えるときは」

- 漢字プリント⑯

- 一言日記

- 好きなポスターを1つ選び、下の点について考えてみましょう。(ポスターは、インターネット以外からでも構いませんが、発表時にポスターを見せてもらいたいので写真を撮ってきてください。

- 気づいた事、思ったこと

- ポスターが伝えたいこと

- キャッチフレーズ

- だれ相手のポスターで、どんな工夫がされているか

(検索ポスター例:こども料理教室、運動会、お祭り・花火大会、こどもスポーツ教室、交通ルール、電車旅行、国内旅行、バスの日など)

□□□□□□□□□ 9 月7 日 の授業内容 □□□□□□□□□□

日直:XXちゃん

1時間目:

長かった夏休み明け初回の授業だったので、1時間目は夏休みの思い出や各自で取り組んだ宿題を発表する時間にしました。

最初は皆少しおとなしかったですが、徐々にリラックスしてきたのでしょう、お友達の話を聞いて質問をしたり、自分の意見を述べたりと活気が出てきました。

数名の方にはお伝えしましたが、わずか6週間の夏休みの間でしたが、子供達の日本語力・会話力の向上を今日感じました。これからまた英語漬けの生活になってしまいますが、引き続き日々の努力を忘れずにコツコツ頑張りましょう。

3時間目:

詩を味わおう

詩の音読(追い読み)→内容の確認→再度追い読み、の順序で進めましたが、今日の音読は3年生になった中で一番声が出ていたうえ、互いの声を合わせながらとても上手にそしてリズミカルに読むことができました。

「わたしと小鳥とすずと」

- この詩は何連からできているか。→ 三連

- 私のいいところ、小鳥のいいところ、すずのいいところを考える。

- この詩で一番重要な部分を考える。

- みんなちがっての「みんな」は、誰をさしているか考える。

- 題名にある最後の「と」を考える。

「夕日がせなかをおしてくる」

- この詩は何連からできているか。→ 二連

- 詩を音読して、気が付いたことを交流する。→くりかえされている言葉

- 一連は、誰が誰に言っているか。

- 二連は、誰が誰に言っているか。

- 夕日が背中をおしてくる理由は何か。

- 語彙の説明・確認。「ばんごはん」「ねすごす」「どなる」

――――――

今日は時間が無くなってしまったため、「こんな係がクラスにほしい」の学習を始めることができませんでした。この単元は「対話の練習」が目的なので、オンラインで行うより対面授業の方が効果的だと思うので21日の授業で行います。

そこでお願いですが、親子の会話時に「えびすでの時間が楽しく過ごせるようにするには、どんな係があったらよいか。」のアイディアを一緒に考えてみてください。対面授業時に、お友達と自分が考えてきたアイディアを共有・話し合いをし、最終的にほしい係・目的・仕事内容を決めて発表する という流れで進める予定です。

あったらいいと思う係の例:

- あいさつ係:毎朝元気にあいさつをすることで、クラス全体の雰囲気を明るくします。

- クイズ係:クラスメイトが楽しめるクイズを出題し、みんなで楽しむ時間を作ります。

- 歌係:みんなで歌を歌う時間を作り、クラスの一体感を高めます。

―――――――

宿題:

- 音読「ポスターを読もう」

視写→詩をつくろう。「わたしと小鳥とすずと」を参考にして、「わたしと○○と○○と」と題して自分の詩を作りましょう。第三連(最後の2行)は、そのまま原文をつかってください。来週発表してもらいます。- 漢字プリント⑮

- 一言日記 (9月分の用紙の投稿が遅れてしまい申し訳ありません。すでに書き始めている人は、そのまま続けてください。)

□□□□□□□□□ 7 月20 日 の授業内容 □□□□□□□□□□

日直:XX君

1時間目

俳句の暗唱と作品紹介(先週休みだった生徒のみ):

詩と同様、これを機に俳句にも親しんでもらいたいものです。

「スーパーマーケットのひみつ・工夫」の宿題内容の交流:

- 家にある外国から届いている品物と国名:食料品、加工食品、衣服など色々ありました。

- スーパー見学で見つけた「買い物をしやすくする工夫」:色々な「工夫」に気づくことが出来ました。「(人やカートが通りやすいように)通路を広くする。」「(買う物を運びやすいように)買い物かごを入り口に置く。」「飲み物などの重たいものをレジの近くに置く。」など、具体的な目的を視野に入れながら、工夫されていることを考えてみました。

- 「たくさんのお客さんに来てもらうための工夫」:「価格を安くする。」「朝早くから店を開ける。」「ポスターでセールの物を知らせる。」

「こそあど言葉をつかいこなそう」:

何かを指ししめす言葉=「こそあど言葉」

普段から何気なく使っているので、学習を始めると理解度は高かったですが、「こそあど言葉」と言われてもあまりピンとこなかったようでした。

- 自分に近い→ こ(これ、この、ここ、こちら、こっち、こんな、こう)

- 相手に近い→ そ(それ、その、そこ、そちら、そっち、そんな、そう)

- どちらにも遠い → あ(あれ、あの、あそこ、あちら、あっち、あんな、ああ)

- はっきりしない → ど(どれ、どこ、どこ、どちら、どっち、どんな、どう)

持参したおもちゃのフルーツをつかって、「これ・それ・あれ」「この+名詞・その+名詞・あの+名詞」の練習をしてみました。教科書に一覧表があるので、それを見ながら、場所、方角、様子を示す「こそあど言葉」も同時に紹介し、簡単な例で理解を深めました。

次に、文章の中での「こそあど言葉」の働きを教科書の例文をみながら考えてみました。同じ内容を二度繰り返す代わりに、「こそあど言葉」を使えば、文章が短くなるだけでなく、文の響きがさっぱりする(くどくない)ことにも気づいたようでした。

最後に、(旧P89①)教材文の「こそあど言葉」を見つけ、それが何を指しているか考え、教科書に線を引きました。

3時間目:

(旧p100~)「はじめてしったことを知らせよう・鳥になったきょうりゅう」

(新p106~)「本で知ったことをクイズにしよう・鳥になったきょうりゅう」

ここでは、図鑑・科学の本を読み、初めて知ったことを紹介することが学習・活動内容となっています。そこで、夏休みの読書の宿題としてこの課題に取り組んでもらいますので、今日は簡単に説明をしました。家にある図鑑や科学の読み物(理科系の本)、理科の教科書でも構いませんので、読んで初めて知ったことを簡単にメモしてください。

「鳥になったきょうりゅう」の音読動画をFBに載せてありますので、もし読み聞かせができない場合は、自分でお話を聞いてみましょう。面白い発見があるはずです。

残りの時間を使って、正確に聞き取る力をつける「算数のメモトーク」と「ビンゴ」をしました。「メモトーク」は、一人一つずつ好きな数字を選び言うシンプルなゲームですが、同時に全員の数字を正確にメモし、友だちが言った数字は使ってはいけない為、集中して正しく聞く練習にもなります。

ランダムな質問に対し、敏速に答える練習の「質問くじ」遊びもしました。「お化粧をしているのと、していないお母さんの顔、どちらが好きですか?」という質問があったので、子供達が何と答えたか知りたい方は、聞いてみてください。

夏休みの宿題:

待ちに待った夏休み、どうぞ時間を有意義に使い、普段できないことにチャレンジしたり、少し違った時間の使い方をしたりしてみてください。6週間の休みが「ブランク」にならないよう、宿題に取り組むことが 親子間の日本語会話のきっかけになるような内容を考えました。

- 読み聞かせ:「鳥になったきょうりゅう」

- 音読と視写:「わたしと小鳥とすずと」「夕日がせなかをおしてくる」

- 読書: 図鑑・科学の読み物などの本を読んで、初めて知ったことがあったらノートにメモしよう。

- 漢字の復習:1学期に宿題でやったプリント①~⑭の「使い方」にある漢字を声に出して読みましょう。

以下の宿題は、自分でやりたい宿題を選んで取り組みましょう。

- 夏休みの生活で見つけたこと、したこと、感じたことなどを 詩や俳句で表現しよう。

- 一言日記

- 日本語のレシピを使って、料理・お菓子作りをしてみよう。(何を作ったか、難しかったところ・出来上がりなどの一言感想、写真)

- 旅行した場所の紹介文を書こう。(写真)

- 日本のアニメ・映画を日本語で観よう。(題名・簡単なあらすじ・感想などをメモしよう)

- もし自ら取り組みたい(日本語に関する)課題があれば、それに取り組んでも構いません。

それでは、安全で楽しい夏休みを過ごしてください。

□□□□□□□□□ 7 月13 日 の授業内容 □□□□□□□□□□

日直:XXちゃん

俳句:作った俳句の発表 (暗唱してもらうのをすっかり忘れていました!練習してきた人、ごめんなさい。次回お願いします。)

「仕事の工夫、見つけたよ」

身の回りのいろいろな仕事を考える(口頭で意見交換):先生、医者、バイオリニスト、工場で働く人、弁護士

それらの仕事内容を口頭で意見交換しました。英語では言える・わかっている事でも、それを日本語で説明するのは難しかったようです。

本来この単元は、仕事の工夫の報告書を書くことが教科書での学習目的ですが、内容を変更し、動画をみながらスーパーマーケットの仕事の工夫を考えることにしました。

〈ワークシート〉

① スーパーで買ったことのある物を書き出す→意見交換

動画を観る

② 「スーパーマーケットの工夫」を考え、意見交換・プリントへ記入

③ 家にある外国から届いている品物と国名を調べる。(←時間が足りず出来なかったので、宿題とします。)

④ まとめ(動画を思い出しながら、視聴し理解した内容を短い文にまとめました。報告書にも最後に「まとめ」が書かれていることを教科書例文にて確認)

⑤ 宿題:実際にスーパーへ行き、買い物しやすい工夫とお役に来てもらうための工夫を探す。

「夏のくらし」

「はなび」を音読をし、日本の花火を思い出しました。実際に経験があることは、理解がしやすく「はなび」の詩を身近に感じ取っているように伺えました。

夏らしさを感じること・物を考える:

→かき氷、海辺、ソフトクリーム、すいか、ひまわり、あさがお、水着 など

教科書にある夏に関する語彙の説明・確認:「蚊取り線香・ふうりん・すだれ」の写真を見せてあげてください。

- 蚊取り線香・すだれ・うちわ・打ち上げ花火

- ふうりん・網戸・せんぷうき

- ところてん・白玉・みつまめ・そうめん・水ようかん

「符号など」:符合の名前と使い方の説明

- 句読点: 句点(。)文の終わりに、読点(、)文の中の意味の切れ目にうつ。

- 中点: 言葉を並べる時に使う 例)すいか・かき氷・水着

- ダッシュ: ①補助の説明書き、②言い切らずに途中で止める際につかう。

- かぎ: ①会話、②題名、③心の言葉(思ったことを文中に書く)、④他の分と分けたい言葉を書く時

- 横書き: 左から右へ書き、算用数字を使用する。読点にはコンマが使われる。

**今回は、時間不足になったため、漢字読みテスト⑬もできませんでした。**

宿題 (口頭で伝えてあります。)

- 音読 「こそあど言葉」

- 視写 「はなび」(「夏のくらし」から)

- 漢字プリント⑭

- 一言日記

- 「仕事の工夫、見つけたよ」プリントの③⑤

一応、今日使ったプリントの解答例を添付しておきますので、お休みした人は、参考にしてください。

□□□□□□□□□ 7 月6 日 の授業内容 □□□□□□□□□□

日直:XXちゃん

1時間目

「夏祭りの案内」手紙の発表が終わっていない人、そして頂いたお返事の発表。

今週は、前回の続き「まいごのかぎ」の場面4からの学習。場面ごとに範読をし、「よけいなこと」と語彙の説明をしながら内容の理解を深めました。

(場面)

4. あじのひもにかぎをさした。

5. バス停にかぎをさした。

次に、「よけいなこと」をやった末に起こった「不思議なこと」を場面ごとに記帳。

(場面)

- かぎをみつける

- 桜の木からどんぐりの実がふってくる

- ベンチが動き出す

- 小さなカモメみたいに羽ばたきだす

- たくさんのバスがやってきた

最後に「一番重要な『よけいなこと』はどれか」を考え、口頭で「よけいなこと」とその理由を答えてもらいました。うさぎを書き足したことと、バス停にかぎをさしたことに意見が分かれました。

本来は「バス停にかぎをさしたこと」の出来事が、登場人物の気持ちの変化と気づきにつながるので、それが一番重要と解釈されるのですが、今回そこまで読み取るのは少し難しかったので、自分の考えとその理由を述べることに重点を置きました。

作者はりいこの行動を通して、「『よけいなこと』などはなく、(みんな)自分がやりたいことをやってみよう。」と伝えています。

3時間目

「俳句を楽しもう」

① 俳句の決まりを知る。

俳句は:

- 五・七・五の十七音で作られた短い詩。

- 「季語」という 季節を表す言葉が入っている。

- 自然の様子や そこから感じられることが表現されている。

② (句切れを考えながら)俳句を声に出して読む。季語をみつけ、内容の説明・理解。

③ 好きな俳句を選ぶ。→暗唱できるように練習をする(宿題)

季語になる言葉を考えてみました。

夏:スイカ、かき氷、夏休み、海、アイスクリーム、ひまわり

冬:雪、クリスマス、お正月、みかん

最後に、漢字テストをビンゴ形式で行いました。

宿題:

- 音読 「仕事のくふう、見つけたよ」

- 動画鑑賞「スーパーマーケットにつれて行ってくれ!」https://www2.nhk.or.jp/school/watch/bangumi/?das_id=D0005120419_00000

- 俳句:ルールにそって俳句作り(1つ)、教科書にある俳句から好きなものを一つ選び暗唱する

- 漢字 プリント⑬

- 一言日記

□□□□□□□□□ 6 月22 日 の授業内容 □□□□□□□□□□

日直:XX君

「夏祭りの案内・手紙」の発表:

清書が終わっている人の手紙を共有画面で見ながら、読んでもらいました。季節挨拶や来て欲しいという気持ちが伝わる言葉を上手く使ってかけていました。日本のご家族からのお返事も紹介することができました。夏祭りの様子を写真で伝えられるときっと喜ばれるでしょう。日本のご家族のご協力、ありがとうございました。

「まいごのかぎ」:

ここでは、次々に起こる不思議な出来事を通して、登場人物の気持ち・考えの変化に気づいてもらいます。この文章が「物語」=ファンタジーであることを始めにしっかりと理解をし、「りいこがしたよけいなこと」と「不思議な出来事」を「エピソード(出来事)」ととらえ、場面ごとに確認していきます。

全文の範読(会話文を子供たちが読んでもらいました)をしてから、設定の確認を記帳。

- 場所:海沿いの町

- 時・季節:夏

- 登場人物:りいこ

場面=「お話が繰り広げられる場所」と捉え、ここでは、海沿いの学校の帰り道から始まり、交番に向かう途中の4か所、計5場面からできています。番号ふりは、場面③まで終わっています。

各場面を範読、語彙の説明とりいこがした「よけいなこと」の記帳。

- 校舎の前に、かわいいうさぎを付け足した。

- 桜の木にかぎをさした。

- 公園のベンチにかぎをさした。

次回(7月6日の対面授業)では、残りの場面でりいこがした「よけいなこと」とそれによって起こった「不思議な出来事」、クライマックス、りいこの気持ちの変化の学習をする予定です。

漢字テスト(口頭のみ)

安心・安い、予定・定める、王様・様子、運動会・運ぶ、返事・返す

宿題:(2週間分)

- 音読 「まいごのかぎ」「俳句を楽しむ」

- 視写 「俳句を楽しむ」(俳句のみ)

- 漢字プリント ⑪⑫

- 一言日記

- やりたい人のみ:ことばさがし (2年生の漢字復習です。漢字が分からない場合は、国語辞典で調べながら取り組みましょう。)

□□□□□□□□□ 6 月15 日 の授業内容 □□□□□□□□□□

日直:XX君

「こまを楽しもう」:自分が遊んでみたいこまについて発表 今回は、みな大きな声で(こちらからの指名なしで)自ら率先して発表することができました。お友達が遊んでみたいこまとその理由など、きちんと聞いているか抜き打ち質問をしましたが、みんな大切な所をきちんと聞くことができました。

「全体と中心」(新p65・旧p59)

ここでは、「こまを楽しむ」の教材を例にとり」全体と中心」について説明をしました。「問い」に対する「答え」が、この教材文の「中心」となることに気づかせ、今後文章を読む際にも、ただ読むのではなく、「全体」を理解した上で、その要点となる部分が「中心」として考えるようにしましょう。中心を見つけ方の一つが「問い」と「答え」の関係でもあります。

教材文を読み「全体」を理解したうえで「問い」が何か、またその「問い」に対する「答え」=「中心」を確認しました。

「気持をこめて、『来てください』」

学校行事についての案内を書く学習ですので、最初に教科書の教材例を用いり、具体的に学習内容の確認。今回の題材は「6月29日に行われる夏祭り」とし、その案内を日本にいる家族・親戚・友だちに書くことが学習活動であることを伝えました。

教材例の「メモ」と「手紙」を見ながら、メモがどのように手紙に反映されているか、また手紙の型式で気づいた点の交流をし、案内に書く必要事項(相手・行事・日時・場所・行事の内容・来て欲しいと思う気持ち)の確認をしました。

「夏祭り」の案内メモ:

(各自、送りたい相手・行事と共に下記の事項がノートに書いてあります。)

- 日時 6月29日(土曜日)10時から12時

- 場所 メソジスト教会 (礼拝堂・レインボールーム)

- 出し物 (当日の出し物・メニューリストから、各自3つ選ぶ)

- 気持ち (案内を受け取った人が「行きたい」と思うよう、来て欲しい気持ちを表現する)

手紙を書く:

(例を載せておきますが、教科書p68・旧p62を参考にしてください。)

〈季節の挨拶・子供たちからのアイディア〉:

- アジサイの花がきれいに咲くきせつになりました。

- 日本は、毎日暑いようですが、

- もうすぐ夏休みになりますが、

下書きは「場所」のところまで授業で行いましたので、宿題はそこからとなります。丁寧に清書をし、誤字脱字の確認をしてから案内を届けましょう。

添付した 案内の例にある赤字部分には、自分の言葉をいれましょう。各段落文頭を一マス下げる、名前を書く位置の確認、誤字脱字の確認をしっかりとしましょう。

漢字テスト:

短歌・短い、世界、横転・横書き、指名・親指・指す、地下鉄、

宿題

- 音読 「まいごのかぎ」

- 「夏祭りの案内」 ノートに下書きを書き終える→縦書きの便箋に清書→写真にとって日本の家族にメールで送る→(可能なら)一言文書で返事をもらう。

- 漢字プリント⑩

- 一言日記

□□□□□□□□□ 6 月8 日 の授業内容 □□□□□□□□□□

日直:XX君

漢字の広場②:「たから探しのぼうけん」の発表 (先週欠席だった人のみ)

文様の発表:みんな、上手に文様を描くことができました。難しかったところの意見交換もしました。是非来週、授業に持ってきてください。そして、先週取り組めなかった人も、もし今週できたら挑戦してみるといいでしょう。

「こまを楽しむ」

段落5から7 各段落を音読・範読 →問いに対する答えを文中より抜粋 →ノートに記帳

今回の教材説明文は、「問い」に対する「答え」(段落②~⑦)の書き方が全て同じ形式になっているので、抜粋の要領がつかめてきたように思えました。

段落5 たたきごま、たたいてまわすことを楽しむこま

段落6 曲ごま、見る人を楽しませるこま

段落7 ずぐり、雪の上で回して楽しむこま

2時間目:

「こまを楽しむ」の学習が終わったので、まとめとして、自分が遊んでみたいこまとその理由の文作りを教科書の例文に沿って行いました。

まず口頭で、遊んでみたいこま、楽しみ方、選んだ理由を答えてから、ノートに書く作業をしました。下の文型を使いましたので、終わっていない人はおわらせてください。

======

私・ぼくは、( こまの「種類」を書く )で遊んでみたいと思いました。

このこまは、( こまの「楽しみ方」を書く )です。

( そのこまを「選んだ理由」を書く )みてみたいと思いました。

=====

漢字の広場③

挿絵にある漢字の読み確認をしました。挿絵にある漢字(時を表す言葉)を使って、日曜日の出来事と、家の人の今週の予定を文に書きましょう。

漢字テスト ⑧

落書き・落とす、決着・シャツを着る、洋服・洋食、和服・洋服を買う、遊園地・みんなで遊ぶ、全部・全てをつたえる

宿題:(時間切れの為、ノートに書けませんでした。)

- 音読: 気持ちをこめて「来てください」

- 文作り: 自分が遊びたいこまについて・漢字の広場③ 日曜日の出来事と今週の予定

- 漢字:プリント⑨

- 一言日記

- (やりたい人のみ)視写:「いろんなおとの あめ」 岸田衿子作

□□□□□□□□□ 6 月 1 日 の授業内容 □□□□□□□□□□

日直:XXちゃん

「漢字の広場②『たからもの探し』物語の発表」各自が担当した部分を結合して一つのお話を作り読み上げました。同じ言葉・漢字を使っても、少しずつ違って面白かったですね。お休みした人たちには、次回読んでもらいます。

文様:(前回の続き)

作者の「主張」と読者に聞いている「問い」を再確認した上で、今日は段落②から 音読→「問い」に対する「答え」を探す→教科書に線を引く→ノートに記帳 の順で進めました。段落③④に取り掛かるときには、すでに何をするのか理解が出来たようで、自ら進んで取り組む姿が見られました。

(先週の続き:ノート記帳)

1.文様には願いがこめられている。〈主張〉

どんなことを願う文様があるのか。〈問い〉

2.つるかめ・元気で長生きすることを願う 〈答え〉

3.かりがね・幸せがやってくることを願う 〈答え〉

4・あさの葉・子供たちが元気に育つことを願う 〈答え〉

5.文様には人々のくらしから生まれて願いが込められている。〈主張〉

添付した写真は、宿題の参考資料の和風折り紙の柄(文様)です。(授業中にも見せました。)また、身の回りにある物や衣類などから文様を探してみると面白いでしょう。

3時間目:

「こまを楽しむ」

こまについて知っていることを交流。(FBに載せた動画について、教材文に載っているこまについてなど)2時間目に実際に遊ぶ時間が取れてよかったです。ありがとうございます。

ここでは「文様」で学習したことを生かし、主張や問い・答えを文中から見つけ出します。

全文の範読をしながら、段落に番号ふりをしましたので、お休みした人は来週の授業までに番号をふっておきましょう。この教材文も「文様」同様、

段落1と8:作者の主張(伝えたいこと)と「問い」(段落1)

段落2~7:主張を裏付ける事例(=「問いに対する答え」)の紹介

がされているので、ノートには下記のように記帳。

(主ちょう)①日本は、こまの種類が多い国

(問い) どんなこまがあるか。どんな楽しみ方ができるのか。

(答え)②色がわりこま、色を楽しむこま

③ 鳴りごま、音を楽しむこま

(分からない語彙調べ・説明:どう・くうどう)

④ さか立ちこま、動きを楽しむこま

⑤

⑥

⑦

(主ちょう)⑧日本には様々なこまがある

漢字テスト:

個々の漢字なら読めるが熟語になると解らない、または個々の漢字の意味は分かるが熟語になると意味が分からない、似た漢字との読み間違い、などありましたが、みな前向きに取り組めました。熟語の意味確認もしました。

⑥表紙・出発・都道府県・有名・かき氷・六十秒

⑦農家・野球・薬局・決める・整理・相手

宿題:

- 音読「こまを楽しむ」(先日投稿したこまの動画の視聴もお願いします。)

- 漢字プリント ⑧

- 一言日記 (6月分)

- 伝統工芸① | ツクランカー | NHK for School 動画をみて、文様を描いてみよう(A4・A5の紙、またはノートに書きましょう。)

- (視写「蝶々」山村暮鳥) ←やりたい人のみ。別に投稿しておきます。

□□□□□□□□□ 5 月 18 日 の授業内容 □□□□□□□□□□

日直:XX君

1時間目:

「もっと知りたい、ともだちのこと」の発表:

発表を聞く際に注意することや質問の種類を確認してから、一人ずつ発表をしました。自分が今頑張っていること、好きな事、最近あった出来事などお友達に知ってもらいたいことを伝えることができました。発表にも慣れてきたのでしょう、前に立って話す声からも自信が伝わってきますが、まだ「読む」ことに一生懸命になってしまいがちですので、発表する際はすらすら読めるように練習を重ねましょう。

お友達の発表を聞いて、質問をすることも上手にできるようになってきました。自分が知りたい事に合った質問、自分が何を知りたいのかがきちんと伝わるように分かりやすい質問をする必要があることにも気づけたと思います。

「漢字の広場②」:

まず始めに教科書の挿絵にある漢字の読みを確認しました。ここでは、宝物を探しに出かけた男の子のお話を書いてもらいます。「そこで」「けれども」などの言葉を使い、因果関係・対称性などにも気づいてもらいたいものです。

添付をした写真を見ていただけると解ると思いますが、最初の2つと最後の1つの挿絵以外の9つの挿絵を3つに分け、それぞれに3人ずつ振り分けましたので、自分の担当の部分の物語を書いてきましょう。次回の授業では、それぞれが書いてきた物語を合体させて、3通りの物語を作成し読みあう予定です。

読んで楽しい物語になるよう、「そこで・けれども」などの因果関係を表す言葉だけでなく、気持ちや様子を表す言葉、オノマトペなども使ってみましょう。(お話がうまく続くよう、登場人物名と物語の始めと終わりは決めました。)

登場人物の名前:まなぶくん(オレンジのシャツ)、友だちのしずきくん(黄色いシャツ)

挿絵1:まなぶくんは、宝物のある場所が書かれた地図を見つけました。

挿絵2:そこで、ぼうけんに行くことにしました。

挿絵12:まなぶくんとしずきくんは、うれしくて歌を歌いながら そのたからものを家にもって帰りました。

3時間目:

「文様」の教材文は、「こまを楽しむ」の学習に生かすための練習文です。まず全文の範読をしてから、説明文であることを確認し、「主張」(=作者が伝えたいことであること)と「問い」が何かを考えました。教科書の文中から抜粋・線引きをしてからノートに記帳してあります。時間が足りなくなり、段落1と5の内容のみの学習をしましたので、お休みの人は、下記を参考にしてノートに記帳してください。

主ちょう ① 文様にはねがいがこめられている。

問い どんなことをねがう文様があるのか。

②

③

④

主ちょう ⑤ 文様には人々のくらしから生まれたねがいがこめられている。

漢字テスト:

- 問題・理由を問う

- 題名・宿題

- 校章・文章

- 平気・平等・平ら・手の平

- 次回・次

- 昔話

宿題(2週間分)

- 音読 「文様」・「こまを楽しむ」 音読をしっかりしてきてください。

- 漢字プリント ⑥⑦

- 一言日記

- 漢字の広場② 物語づくり (各自の担当が分かるように色分けしました。黄:XX・XX・XX、青:XX・XX・XX、赤:XX・XX・XX)

駒を持っている人は 次回の授業に持ってきてください。実際に遊ぶ時間は取れるかわかりませんが、実物があると少しでも学習意欲向上に繋がると思います。

□□□□□□□□□ 5 月 11 日 の授業内容 □□□□□□□□□□

日直:XXちゃん

1時間目:

まず始めに、昨晩イギリスで観ることが出来たオーロラについて話をしました。ニュースでも取り上げられたので、動画を別に投稿しておきます。

「もっと知りたい、友だちのこと」

先週の授業の終わりに遊んだ「私は、だれ」のゲームで、「もっと詳しく知りたいとき」には、どの様な質問をしたかを思い出し、それぞれの質問は何をたずねるときに使うか考えてみました。

- 「いつ・どこで・だれが・なにを」をたずねる質問 → 知らないことや分からないことをたずねるとき

- 「どのように」をたずねる質問 → 様子や方法を詳しくたずねるとき

- 「なぜ(どうして)」をたずねる質問 → したこと・考えたことなど理由をたずねるとき

来週の対面授業時に「友達に知らせたいこと」の発表・スピーチしますので、ノートに先週書き出した「知らせたいこと」から一つ選び、教材例文を見ながら文の構成を再確認しまいた。各自「はじめ」の部分はノートに書き終えているはずです。続きの「中・おわり」は、宿題で取り組んでください。

文の構成

- はじめ → 話題の紹介 (書き出し例:私・ぼくが最近がんばっていることは~です。私・ぼくの大切にしている~について話します。私・ぼくは、~について話します。)

- 中 → 話題の詳しい内容・自分の気持ちなど

- おわり → 感想 (締めくくりの言葉)

小学生新聞に「最近がんばっていること」の記事があったので紹介しました。書き出し(はじめ)やまとめ(終わり)の言葉など参考になると思いますので、こちらに載せておきます。使えそうな言葉や表現は、どんどん自分の文章でも使ってみましょう。

2時間目:

「きちんとつたえるために」

この単元では「だれが・なにを・いつ・どこで・どんな目的で・どのように(どれくらい)」をつたえないと、話がきちんと伝わらないことに気づいてもらいました。

教科書の挿絵をみながら、「話の食い違いの原因」と「言わなければいけない事柄」を考えました。

挿絵① 「何が」(主語)をはっきりさせて話す。

「あっ、あの犬 かわいい。」

「うん。わたしもあの女の子の洋服が ほしくなっちゃった。」

挿絵② 「どんな目的で」「どのくらい」をはっきりさせて話す。

「ひろし、アイスクリームがあるからちょっと来て。」

「はあい、十分くらいで行くよ。」

実際に似た経験があったかを考え、紹介してもらいました。今後は、話の食い違いが起こらぬよう、きちんと伝えたいことが伝わるように話すことを心がけましょう。

漢字テスト:いくつかの熟語の意味確認もしました。

意味・味わう、漢字・漢数字、体調・調べる、自由・理由、気温・体を温める、日本酒・酒を飲む

宿題:

- 音読 「文様」

- 友だちに知らせたいことの文章を書き終える。(スピーチの練習もしましょう。)

- 漢字プリント⑤

- 一言日記

□□□□□□□□□ 5 月 4 日 の授業内容 □□□□□□□□□□

日直:XX君

「春風をだどって」

先週の復習

- 場面(段落ではありません)の番号ふりの再確認 ←段落の番号をふっている生徒が多々いましたが、ここでは「場面」ごとに学習をしますので「場面番号」をふりました。場面とは、お話が繰り広げられている場所なので 場面①高い木の上、②茂みの中、③お花畑、④ルウの巣穴 に分けらえます。

- 物語の設定の確認

- 主人公の紹介(どんなリスか、文中の言葉をつかって説明する)

- 各場面の出来事・小見出しの確認

今週の学習は、場面④からです。

- 場面④の範読

- 語彙の説明(範読中に知らない言葉に線を引く)→うっとり、ねどこ、さわやかなかおり、ぽつり (辞書で調べる)

- 小見出し(お話をまとめた言葉)を考える: 場面④ 素敵な場所 ①から③に比べると、この小見出しは少し難しかったようです。ルウの言葉(かぎかっこの言葉)を数回範読したところで気づくことができました。

次に、登場人物の気持ちの変化について考え、教科書から抜粋する練習をしました。

発問:ルウは自分の住む森のことをどう思っていましたか。

→(場面①)「この森のけしきってさ、ぜんぜんわくわくしないよね。」

発問:ルウの「ぜんぜんわくわくしない」気持ちは、物語の最初から最後まで同じだったか。→ 同じではない=変化があった

発問:ルウの気持ちが変わったのはどこか。(文中から抜粋)

→(場面④)「そんなふうに考えてわくわくしながら・・・」

「すてきなばしょが、ほかにもまだ、近くになるかもしれない。」

「あの花畑みたいな景色を、見つけられそうな気がするから。」

発問:ルウの考え・気持ちは、どう変わったか。

→全然わくわくしない →ワクワクしながら

最後に、話の続きを想像して、隣の人と意見交換、そしてクラスで発表。

- 砂場に行って遊びながら、砂漠を想像する。

- 他の花畑を探しに出かける。

- 本当の海を探しにでかける。

- ノノンといっしょに、わくわくする物を探しに旅に出る。

3時間目:

漢字学習の確認(プリント③)小テスト:学習意欲が上がる魔法のホワイトボードを使って、漢字の読み確認をしました。

- 出来事・用事をすませる

- 図書館・古い館にすむ

- 番号

- 使用・使う

- 水深・深い海

- 意味・意見・注意

「もっと知りたい、友だちのこと」

ここでは、「友だちに知ってもらいたいこと」を考えて話すことと、友だちの話を聞いてもっと知りたいと思ったことに対し、「どんな質問をするとたくさんの話が引き出せるか」を考える学習をします。

まず始めに、教科書例文(発表文)を聞き、もっと知りたいことは何か、どんな質問をすればよいかを考えました。

質問の種類(新教科書p45):それぞれの「知りたい事柄」に合った「聞き方」があることを教科書例文を参考にしながら説明。知りたいことによって、聞き方の内容が変わることを 実際に体験して理解してもらいたかったので、「私は誰(何)」のゲームをしまいた。

遊び方:かるたの絵札を1人に一枚ずつ配りる。自分に配られたカードを見ずにおでこにあて、友だち一人に質問をして、自分が誰(何)なのかを予想する遊びです。

ルール:「友達一人に質問は一つ」と決め、全員の友だちに質問をするようにしました。

皆、積極的に友達に問いかけるやり取りが見られたり、自分が誰・何かわかるまで諦めずに質問をし続けたりと、楽しんで取り組んでいる様子が伝わってきました。英語では知っている言葉が日本語で言えず歯がゆい思いをした生徒もいました。

最後に、「友達に教えたいこと・知ってもらいたいこと」を最低1つノートに書くよう指示をだしましたので、確認してください。来週は、その中から一つえらび、紹介文の構成を学びます。

宿題 :(時間が足りなくなったため、口頭のみでつたえてあります。)

- 音読 (旧教科書p44・新教科書p48)「きちんとつたえるために」

- 視写 (旧p42・新p46)水野さんの発表例文

- 漢字練習④ (2枚)

- 一言日記(5月の用紙はfilesから印刷してください。)

- 「知らせたいもの・こと」を考えて箇条書きにする。(終わっていない生徒のみ)

□□□□□□□□□ 4 月 27 日 の授業内容 □□□□□□□□□□

日直:XXちゃん

まず始めに、宿題で取り組んだ漢字プリント②の「漢字の使い方」から、読みの確認をホワイトボードまたはノートに書き出して行いました。(平仮名を書く練習も兼ねて)来週も同じように行いますので、漢字学習をする際は何度も声に出して読みながら覚えるようにしましょう。

「春風をたどって」

全文範読(聞きながら知らない言葉に印をつける)をしてから 物語の設定を考える:

挿絵から連想した生徒もいましたが、3年生になったので、書かれている内容(文中)から見つけるようにしましょう。(ノートへの記帳)

- とき:春 → 春風がふいているから。お花がさいているから。

- 場所:森 → ルウの言葉「この森のけしき・・・」から。

- 登場人物:ルウ、ノノン

「春風をたどって」は、一行空きで4つの場面からできています。お休みだった人は教科書に番号をふっておいてください。

物語の設定と場面分けをした後は、お話の大体の内容を理解することをめあてとし、下の順序で進めました。

- 場面ごとの範読

- 分からない語彙の確認

- (お話が長いので要約ではなく)「小見出し」を文中から見つける

子供たちから質問があった語彙:

国語辞典が手元にある人には 辞書を使って意味調べをしてもらいました。

場面① たいくつ、たから物、黄金、ためいき、

場面② 顔見知り、のんびりおっとり、かしげる、かすかな

場面③ あざやか、見わたすかぎり、ためいき、うっとり

小見出し(=お話をまとめた言葉)を考える:

場面で起こった出来事を理解し、一番大切な言葉本文中から見つける。場面①では、バラバラな意見が出てきましたが、場面②③と進むにつれて、お友達の意見を聞きながら正しい「小見出し」を抜粋することが出来るようになりました。(ノートへの記帳)

① たから物のしゃしん

② ノノン

③ 花ばたけ

場面④と主人公の心境の変化を読み取る学習は、来週行いますので、引き続き音読練習をしっかりしてきてください。

最後の時間を使って、ネモフィラに関する新聞記事と(FBにも載せましたが)動画をみせました。音声がうまく作動しなかったので、もう一度、記憶が新しいうちに動画を一緒にみて、訪問者が話していた内容など簡単な質問を問いかけてみてください。

宿題:

- 音読 「春風をたどって」

- 視写 「春の小川」(3年生音楽の教科書)是非、音楽に合わせて歌ってみましょう。

- 漢字練習③ (漢字の基本・チャレンジテスト)

- 一言日記(5月分は別添付)

□□□□□□□□□ 4 月 20 日 の授業内容 □□□□□□□□□□

日直:XX 君

「春を感じるもの・こと」の発表:

各自撮った写真について話してもらいました。お友達の話や写真をしっかりと聞き、自分が感じた春とを比べたり同感したりする前向きな姿勢が見られました。お友達との交流を通し 春への思いや関心を高め、動物名・植物名なども学ぶことができました。

「国語辞典を使おう」:

国語辞典を使う時とは

- 言葉の意味を調べる時

- 漢字・言葉の使い方や対語、類語などを調べる時

- 漢字での書き表し方などを知りたい時

国語辞典は五十音の順に並んでいる。(平仮名表が役立ちました。)

国語辞典の部分の名前:

- つめ:「あ」のところは「あ行」(あ・い・う・え・お)を一字目とする言葉がのっている

- はしら:そのページある最初と最後の見出し語

- 見出し語:調べたい言葉(平仮名・カタカナ表示)

- 漢字での書き表し方

- 言葉の意味:意味が複数ある場合は 番号表示①②③されている

- 言葉の使い方・例:その言葉を使った短い文・使い方の例

- 対語・類語

見出し語の見つけ方の確認:

どっちが先にくる? 一文字、二文字、三文字の言葉やカタカナ・長音が混じった言葉など例を出して考えてみました。(以下例)

- (あ・う)(は、さ)(た・れ)(ふ・そ)

- (あさ・あお)(いし・いた)

- (ふとい・ふかい)(けいさつ・けいたい)

- (あまい・あかい・あかね・あまり)

- (ホール・ボール・ポール)→ 清音→濁音→半濁音 (は→ば→ぱ)

伸ばす音の表示方:「あ・い・う・え・お」に置き換えて並んでいる。 例:カード(かあど)・チーズ(ちいず)・スープ(すうぷ)・ゲーム(げえむ)・ゴール(ごおる)

形を変える言葉:旧教科書p33を参考に、「かく、ふかい、しずか」を例に出して考え・確認しました。

次に教科書p34の問題を解いてみました。

① 国語辞典を使って、どの言葉が一番先にくるかを調べる。

「自由(じゆう)」「十(じゅう)」、「くらす」「クラス」、「バレー」「バレエ」

② 文にあった正しい言葉の意味を探すために、まずは見出し語を探し、書かれている意味を読み上げ、教科書文に合う正しい意味を考えてみました。

言葉を探すのに時間がかかりましたが、同音の言葉でも意味の違う言葉がたくさんあることに気づくことが出来ました。(同音異義語)

- 出す

- とく(解く)

- とる(取る)

- あげる(上げる)

実際に各自辞典を使って作業をしたので、とても楽しく取り組んでいました。辞典を使うのが初めてだった人は、予想以上に時間がかかってしまい 途中諦めかけた様子もありましたが、なんとか最後まで頑張りました。練習を重ねない限り辞書の引き方は上達しません。是非、ご家庭に辞典がある人は、手に届くところに常備し、分からない言葉があったら(調べる言葉の数を決め)調べる習慣をつけましょう。

残りの時間を使って、宿題「漢字の基本①」より読みテストを行いました。ホワイトボードに「使い方」にある熟語を書き出し、読み方を確認。子供たちは、プリントを片手に持ちながら答えていましたが、読もうと努力する姿勢が見られたので良しとします。引き続き、漢字練習の際は「使い方」にある例文・熟語を声にだして読む練習をしましょう。

今日は「国語辞典の使い方」をメインにしましたので、予定していた「春風をたどって」まで進めませんでしたので 来週に回します。

宿題

- 音読:「春風をたどって」(各場面に番号をふってください。)

- 順序良く説明する・書く練習:「いちご大福の作り方」今日お休みだった人たちや初めて作る人が分るように教えてあげましょう。5~6個くらいのステップで良いので、ノートに書いてきてください。例を下に載せておきます。お休みだった人は、「おにぎりの作り方」。

- 漢字練習:漢字の基本②、チャレンジテスト②

- 一言日記:子供達にも伝えましたが、日記を書く時は、型にはまらず楽しく・面白く・自由なスタイルで(比喩・オノマトペ・修飾語をつかったりして)表現豊かに書いてみましょう。下の例を参考にしてください。

ホワイトボード:

本日の授業の終わりに 小さなホワイトボード、ペン、ボード消しを各自に渡しました。これらは、オンライン授業の時に使いたく思いますので、ご自宅で保管してください。対面授業に持参する必要があるときは、ご連絡します。

ーーーーーー

宿題2と4の例:

〈サンドイッチの作り方〉

- パンを2枚用意します。

- バターを片面にぬります。

- 一枚のパンにハム・チーズ・レタスをのせて、もう一枚のパンをその上にのせます。

- そのあと、上から少しおしてから、半分に切ります。包丁をつかうので、気をつけましょう。

- それをお皿にのせたら出来上がり。「どうぞ めしあがれ!」

〈一言日記〉

- 「今日わたしは、水泳のレッスンがありました。たくさん泳いで楽しかったです。」をこんな風にかいてみよう→「すいすい魚のように泳いだわたし、あぁ気持ちいい。水泳、だいすき!」

- 「(お題)ママのかおり」:お花のかおり、こうすいのかおり、クッキーのかおり。毎日ちがう ママのかおり。

□□□□□□□□□ 4 月 13 日 の授業内容 □□□□□□□□□□

日直:XX 君

授業開始のウォーミングアップでは、「春」という言葉から連想する物を出し合いました。(桜・いちご・たけのこ・太陽・花・魚・ぼたん・たんぽぽ など)

「春のくらし」

「みどり」の音読・感じたことを交流。

語彙「よりどりみどり」(=選択が自由なこと)の説明。

教科書に載っている山菜を写真で紹介やそれ以外の春の食べ物の紹介を通して春に対する関心を高め、語彙を広げました。(桜餅・菜の花・よもぎもち・あさり・たけのこの煮つけ・アスパラガス・そら豆など)

「漢字の広場①」

教科書の漢字の読みの確認(全部読めました。)

教科書の挿絵から動物園の様子を主語・述語に気を付け、漢字を使った文作りをし、できた人から発表してもらいました。→「いる・ある」を正しく使いましょう。

2時間目:

数名に先週分の「一言日記」を読んでもらいました。引き続き、毎日つづけましょう。そして、自分が書いた文章は、読めるようにしましょう。

「漢字の音と訓」

この単元は、スライドをつかって教科書の内容を進めました。まず始めに、教科書例文「今日は、朝早くおきて、ゆっくり朝食をとった。」を読み、「朝」という漢字には二通りの読み方(音・訓読み)があることに気づきました。そして、それぞれの読み方の由来を「山」という漢字を例に紹介しました。

音読み:

- 中国の読み方

- 音だけ

- カタカナで表示される(教科書の漢字リストや辞書において)

- 意味が分かりにくい

訓読み:

- 日本の古くからの読み方

- 平仮名で表示される(教科書の漢字リストや辞書において)

- 意味が分かりやすい

活動:教科書p39の練習問題

- 線の漢字をノートに書き、音・訓のどちらが使われているか、読み方を書き添えました。

- それぞれの漢字の音読み・訓読みを確認し、漢字を一つ選び、例に沿って文作りをする。(終わっていない人は、書き終えましょう。)

宿題:

- 音読:「国語辞典を使おう」

- 視写「春のうた」(添付)→まず音読をし、言葉のまとまりに気を付けながら書き写しましょう。

- 漢字練習:漢字練習①→丁寧に練習をする。「使い方」を声に出して何度も読む。漢字チャレンジ①

- 春を感じる物:身の回りの「春」の写真を一枚撮って送ってください。来週、春を感じるエピソード(いつ、何をしているとき、感じたことなど)を簡単に話してもらいます。

- 一言日記 (用紙配布済み)(4月13日分~)

□□□□□□□□□ 4 月 6 日 の授業内容 □□□□□□□□□□

日直:XX ちゃん

- イースター休暇でお友達に伝えたい・一番思い出に残っていることを紹介してもらいました。友達の話をよく聞く練習として、聞いている人は、お友達の話の大切な所をもう一度繰り返して言ってもらいました。

- 3年生の目標 1学期の目標をノートに書く。小さな目標でもいいので、具体的に達成可能な内容を書くように声をかけました。

詩「わかば」の音読・内容の確認:

新しい命が芽生える季節のイメージと、新しい学年を迎えた今の自分たちの気持ちとを重ね合わせて想像しながら音読。

語彙の確認:

- わかば→ 草や木の生えて間もないころの葉っぱ

- 晴れ晴れ→ ①よく晴れている様子 ②気持ちが明るくすっきりしている様子

「むねが晴れ晴れする」と「あんなに晴れ晴れしている。」の「晴れ晴れ」の意味を考える。

詩の中の二つの「晴れ晴れ」は「心が晴れることと、空の様子とを重ね合わせて表現している」ことにも気が付きました。

「人間のわかば」→小学3年生=「若い」=「わかば」→比喩表現(みんな理解ができていました。)

詩「どきん」の音読・内容の確認:

2回ほど全文音読をしてから~5行目迄音読

- 発問:「さわったり」「おしたり」しているのは誰(大人・こども)→ 子ども

- 発問:「つるつる」「ゆらゆら」している物は何→ブランコ、つみき

- 活動:二人ペアで 各行の始めのところを読む人と、オノマトペの部分を読む人に分かれ、動作をいれて音読発表をしました。

6行目~10行目まで音読

- 発問:この人は今、どこにいるのか。→公園、宇宙、道端

- 発問:振り向いたのはだれ?→大人の人

「さいこうの一日」日記を書こう

「さいこう」とは。→ 一番いいこと、うれしいこと、ベストなこと。

各自「さいこうの一日」を考える。→学校のある日、誕生日、日本のラーメンを食べる日、友達と遊ぶ・パーティーをする日

次に「日記」について考えてみました。

- その日にあったことのメモ書き

- 思ったこと、したこと、見たこと、食べたものなどを書く

- 本を読んだ感想を書く

- 長くても短くても良い

- 詩や何かの紹介を書いても良い

旧版の教科書p14の「日記を書こう」の「こんなことを書こう」と教材例文を読み上げました。改版教科書では「さいこうの一日」という題名で日記を書くのですが、今回は「日記を長く続ける」ことに重点を置き「一言日記」を紹介しました。

「一言日記」は、短く「ひとつのことだけを書く日記」です。配布した用紙には、日付・お題・一行分のスペースがあります。自分で書く内容を考えるのであれば、書く前に、①今日あったことを思い出し、②「できごと」を書く、③「きもち」を書く。(用紙と一緒に「時間帯・身近な言葉・色々な気持ち」のリストを渡しました。一日を振り返る時に使ってみてください。1日の中で起こった些細な事柄をこれらのヒントから思い出せるかもしれません。)

もし、書く内容が思いつかない場合は、日付の下にある「お題」をヒントにして書いてみましょう。

練習として、昨日(4月5日)の一言日記を用紙に書きました。

自分で書く内容を決める、もし何もアイディアが浮かばなければお題の「短いなあ」をヒントに書くように声をかけましたが難しく考えてしまったかもしれません。

例えば、「昨日の夕飯に食べたパスタ、おいしかったなあ。」とか、お題を使って「春休みがもう終わりなんて、短いなあ~。」などで良いのです。深く考え込まず、気楽に思いを文字にしてみましょう。毎日続けることが大切ですので、書く時間を決めておくと良いでしょう。

「図書館たんていだん」

旧版教科書p30を見ながら、図書館へ行った時のことを思い出してみまいした。日本の小学校の図書室に行ったことのある人は、写真の風景に見覚えがあるようでした。図書館での工夫や置かれている本の種類や分類の仕方を「本の分類表」を見ながら紹介しまいた。

最後に、実際に本を見ながら「本のつくり」(表紙・背・しおり)を学び、縦書きの本と横書きの本では、表紙の開き方向が違う(左開き・右開き)などの大発見がありました。

宿題:

1. 音読:「漢字の広場」(分からない漢字にはフリガナをふる)、「春のくらし」(春を感じるもの・ことがら・食べ物を考える)

2. 視写:「わかば」p1、「みどり」p36

3. 一言日記を書こう (用紙配布済み)(4月6日分~)

漢字練習は、皆さんからの学習に対するご意見・ご希望を聞いてから決めたく思いますので、今週はお休みです。視写の宿題についても、皆さんからのご意見を聞かせてください。